一八七七年,德国地理学家费迪南.冯.李希霍芬第一次提出“丝绸之路”的概念,之后“丝绸之路”被广泛接受并被用来概括横贯欧亚大陆的交通网络。实际上,横跨欧亚的陆地丝绸之路和连接亚非的海上丝绸之路,绵亙几万里,已延续数千年。今年四月十一日至七月十四日,中国国家博物馆联合“一带一路”沿线俄罗斯、蒙古、哈萨克斯坦、塔吉克斯坦、罗马尼亚、斯洛文尼亚、波兰、拉脱维亚、阿曼、柬埔寨、日本、韩国等十二个国家博物馆共同举办“殊方共享—丝绸之路国家博物馆文物精品展”,精挑二百三十四件套历史文物,实证丝绸之路沿线国家丰富多样的文化交流。

“殊方”一词最早源出中国汉代班固所著《西都赋》,意为远方异域。国家博物馆介绍,展览主题取名“殊方共享”,就是要让世界人民共享人类文明之光。今次展览“陆”“海”统筹,通过陆上和海上丝绸之路两个板块来展现主题,打开文明交流互鉴的宏观视野。\大公报记者 张帅 文、图

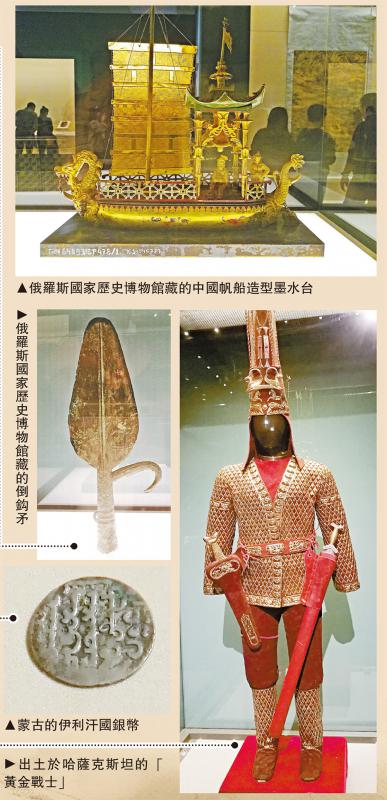

倒鈎矛见证 欧亚文化交流

发源於俄罗斯的图尔宾诺文化,其时代相当於中国夏商时期。图尔宾诺人是遊牧民族,由於其人口的大规模流动,图尔宾诺文化的遗存也四处散播。来自俄罗斯国家历史博物馆藏的一件倒鈎矛,在中国甘肃、青海和河南等地屡有发现。中国国家博物馆也收藏有一件图尔宾诺文化倒鈎矛,在“殊方共享”中,国博将它和俄罗斯同类型器物对比展示。

十三世纪,蒙古人建立了广阔的帝国,其成功秘诀便是将丝绸之路打造成安全的贸易之路,实行外交豁免权、自由关税,并且完美地将东西方之间的艺术、工艺和技术交流整合在一起。蒙古的遊牧民族深受丝绸之路影响。传统蒙古文字来源於古维吾尔语字母,而后者则是在粟特语基础上形成的。展出的蒙古国家博物馆藏的伊利汗国银币,是丝绸之路的另一重要证据。蒙古人还向世界贡献了一种叫“牌子”的早期护照。

丝绸之路也穿越了今天哈萨克斯坦的领土。在古代和中世纪,丝绸之路上的塔拉兹、讹答剌、白水城和托希尔等城市是主要的贸易中心,沿着这条道路,各种货物川流不息。展览中,一尊“黄金战士”就是这个地区曾经繁华的象征,其在一九六九至一九七○年於阿拉木图附近的伊塞克墓地中被发现,服饰上镶四千多枚金色饰片,由铸造、锻造、锤揲、雕镂、雕刻、金珠、压花、浮雕等多种工艺製作而成。

在很长的历史时期裏,塔吉克人和中国人在同一个地理和文化空间中和平共处。中国古代旅行家玄奘於公元六三○年首次遊历中亚,在他的名著《大唐西域记》中,详细描述了塔吉克人的祖先—粟特人的语言、传统和习俗。塔吉克斯坦国家博物馆藏的铭文铜盘,铜壶等,也都是中塔国家间文化对话的见证。

一隻唐杯证实 一张贸网

作为波罗的海沿岸国家,拉脱维亚可以说是陆上丝绸之路的终点之一。展览中有一隻来自唐代中国的杯子,是迄今为止在拉脱维亚境内发现的唯一一件中国文物,它辗转来到拉脱维亚的故事恰好说明了丝绸之路的伟大历史。

这隻杯子是一八三五年在锡古尔达的萨库卡尔斯考古发掘时发现,当地是十一至十二世纪时的利夫山墓地。此次发掘的大部分出土文物,包括珠宝和武器碎片,如今都藏在伦敦的大英博物馆。拉脱维亚国家博物馆方面撰写的说明文字称,这隻中国杯子很可能是沿着丝绸之路来到中亚,再从那裏到达保加利亚的伏尔加,再经斯堪的纳维亚商人转手抵达波罗的海沿岸。东欧和斯堪的纳维亚发现的这些小件文物,为这一贸易网络提供了坚实的证据。

“马可.波罗桥” 重现元代风情

展览中,中国国家博物馆展出的元代《卢沟运筏图》,是北京卢沟桥最早的元代“照片”。画图中,水上木筏顺流而下。著名文物专家罗哲文曾对此进行细緻研究,认为漂运木筏的场景与元代初年大都城的修建相关,画中描绘的就是元初修建大都城时,从西山砍伐木材,以木筏的形式沿着卢沟河运送至卢沟桥,再转陆路运至大都城裏的场面。

值得一提的是,卢沟桥曾出现在意大利旅行家马可.波罗的遊记中,外国人由此称它为“马可.波罗桥”。

马可.波罗遊记将卢沟桥描述为一座巨丽的石桥,画中心是一座十一孔桥,桥栏板望柱顶端均雕幼狮。除桥身上拱外,其他特征都与北京现存的卢沟桥相脗合。

中国元素 装点西方工艺

在华沙国家博物馆的藏品中,可以看到对中国古代历史和多元文化的迷恋。不同时代的艺术家和鉴赏家都被中国金属製品、陶瓷和瓷器的精湛技艺、丰富多彩的纺织品以及中国绘画和图案的独特之美所吸引。连那些杰出的历史人物,诸如波兰独立之父—伊格纳齐.扬.帕德雷夫斯基,也是中国艺术品的收藏者。

华沙国家博物馆展出的《维拉诺夫公园裏的中式凉亭》,显示与欧洲经典建筑风格迥异的中式建筑,曾一度引起了波兰贵族的极大兴趣。波兰的王公贵族在其居所周围建造了许多中国风格楼阁,使之与典型欧洲园林融为一体。

许多绘画和版画都描绘了隐秘在树林背后的东方建筑。在十八和十九世纪的座鐘、柜子等欧洲傢具及室内装潢中,更可以看到来自中国的元素和工艺,华沙国家博物馆藏品中的座鐘和柜子便是其中的精品,这些藏品都出现在“丝绸之路国家博物馆文物精品展”中。

阿曼纹罐 有“青花”身影

“海上丝绸之路”是古代中国与外国进行交通贸易和文化交往的海上航行路线。

一九一三年,法国著名汉学家沙畹首次提出了这一概念。由於沿线的贸易主要是陶瓷和香料,因此这条海上交通线又称作“海上陶瓷之路”和“海上香料之路”。

海路沿线的阿曼,和中国之间的关係可以追溯到唐朝,其国家博物馆的藏品包括数百件珍贵的中国文物,其中许多是通过海上丝绸之路作为贸易珍品带到阿曼的。展览中一件“青花缠枝牡丹纹罐”上便有中国青花瓷的身影。瓷器佔据中国文物的大宗,这些瓷器在古代被视为珍贵而稀有的物品,出自南宋、元、明、清历代著名工匠之手,如今成为阿曼文化遗产的组成部分。它们出现在婚礼和其他重要节庆场合,并用於装饰家居、城堡、要塞以及清真寺。

记载称,有史以来第一位前赴中国的阿曼商人名叫阿布.乌拜.阿卜杜.宾.埃尔─卡西姆,五个世纪以后,哈特的阿卜.阿里,以“布哈尔”的中文名字供职於福建,并於一二九九年卒於北京。历史文献中还提及,谢赫.阿卜杜.埃尔─阿曼尼於一五一○年来到中国,后来还被授予广州蕃坊的蕃长一职,归国前还被宋神宗敕封归德将军。

中国瓷器 影响东南亚文化

古代柬埔寨受到中国文化的影响。历史记载称,古代的扶南在公元二八五、二八六、二八七和三五七年均向中国派遣了朝贡使团。作为贸易夥伴,中国与柬埔寨的贸易往来十分频繁,尤其是瓷器商品。在前吴哥时期铭文中,“Cān”一词就用来指代碗或瓷器。大多数学者都认为这个词来源於中文。大约在公元十二世纪的一幅图像中,毗湿奴斜倚在娜迦身上,而娜迦则是狮头和鳄鱼身体的组合。

展览中,韩国国立中央博物馆藏唐三彩三足罐,和日本东京国立博物馆藏突线钮铜铎,则展示了中日韩在文化艺术上的融合互鉴。韩国国立中央博物馆撰文指,“丝绸之路”庞大网络所覆盖的各地区能够通过交流互相合作,共同繁荣,进而消除隔阂,和睦相处。对於同处於丝绸之路东方的中日韩来说,“丝绸之路”是帮助了解彼此文化传统的核心概念。