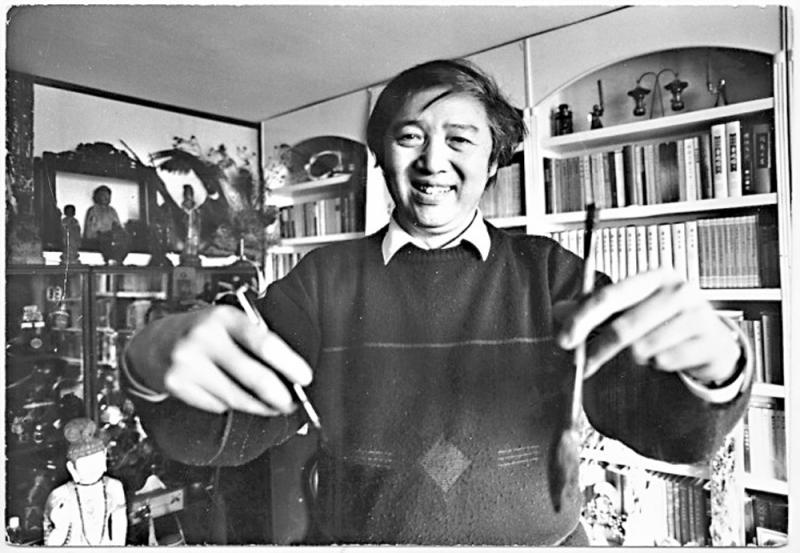

图:“一手钢笔,一手毛笔”是冯骥才一九九○年代的“文化形象”

将一个人概念化只消片刻,但若认真定义他的贡献,却只有历史能够完成。作家、画家、教师、文化遗产保护者,抑或篮球运动员……对於冯骥才,每个熟悉他的人心中都会有一个标籤。但当这位身高超过一米九,左小腿已经悄然萎缩的“巨人”站在你的面前,当这位年近八十岁的老人情绪激昂地阔论中华文化的时候,相信任何人最直切的感受都是他身上强烈的“文化场”,这个“场”既来自於他心底安守黄卷青灯的书卷气,也来自於他脚下躬行山川万里的自觉知。\大公报记者 张宝峰

近日,在天津大学冯骥才文学艺术研究院,冯骥才接受了大公报的独家专访。他表示,中国有悠久的历史,广袤的土地,更有令世人称奇的巨变,理所应当能够产生时代的高峰之作。在这样的背景下,作家必须静下心来,带着属於独立个体的思考与审美,走到生活的深处,沉到时代的谷底,非如此,便不能创作出足以穿透人类情感的佳作。冯骥才还认为,文化人首先应该真正懂得自己的文化,只有真懂,才能深爱,只有深爱,才能自觉,而有了自觉之后,就应该先行了。

不久前,北京的大学生小李买到了新书《世间生活》。这是一本散文集,作者是冯骥才。儘管是旧文新编,但小李依然很开心:“从《单筒望远镜》再到这本集子,我猜冯先生应该是正式回归了。”如果将“文坛”解释为“文学之坛”,那麼已经搁笔二十余年的冯骥才,确实可算“回归”;但若将“文坛”解读为“文化之坛”,那麼这个曾经影响了一代代年轻人文化审美的老人,从来不曾“离开”。

一九七○年代以前的人,多在一幅幅兼具东西方特色的画作中认识冯骥才;八○年代的人,多在《挑山工》、《珍珠鸟》裏认识冯骥才;九○年代的人,多在报纸或电视上认识这位不停为文化遗产保护鼓与呼的“高人”。因此有人笑言:“冯骥才可以留驻在任何时代,他是一个总能与时代伴行并留下印痕的人。”

对同时代人的精神负责

说起作家与时代的关係,冯骥才表示:“我像一辆车,时代就是一条大路,我必须沿着这条路走。从这个角度讲,作家和普通人一样,都和时代命运与共。但作家又注定不是一个被动的人,他的本能是思考,他要透过纷纭驳杂的现象,把自己的思考和作品交付给读者,启迪人们去理解时代,认识自我。概言之,作家对同时代人的精神是负有责任的。”

一幅幅画作,一篇篇文章,可以说,在才思所至的每一个领域,冯骥才都向同时代的人交付了丰硕的答卷。但在他心中,高峰仍需攀登,努力从无止境。在二○一四年中央召开的文艺座谈会上,冯骥才现场聆听了习近平总书记的“高原高峰论”,对此他深受触动。“毫无疑问,任何时代都需要文艺的繁荣与高峰。因为只有高峰,才最有代表性地彰显了一个时代所达到的高度,才能让一个国度一代人们拥有可以仰望与追步的榜样。”

“假使没有了唐诗宋词,缺少了四大名著,中国文学的高度注定要被砍去一大截。同样道理,托尔斯泰之於俄国文学,莎士比亚之於英国文学,也都是各自国家乃至所处时代的高峰。”冯骥才说,高峰之旨必然甚“高”,但同时高峰之作必然广为流传,广受喜爱。“你说自己的诗歌好,但是大家都读过吗?是像李白一样为人熟知吗?所以,大众认可是堪为高峰的一个重要标準,我们当代的作家应该有这样一个创作指向。”

“自觉”是文化人的责任

作为严肃文学的“圣徒”,冯骥才一向视文学创作为淨土。但他也承认,消閒化、娱乐化在某种意义上确已成为当下文化市场的主流。“消费文学带给人愉悦、刺激,它不需要读者思考;而严肃文学恰恰要引发读者的思考,它要带给你审美层面的裨益。”

由当下的文化形态,冯骥才推而论及当前的文化产业,“现在有些地方把入村的路都堵上,裏面搞起民俗街、农家乐、民宿、非遗表演等等,然后把钱赚到手就什麼都不管了。这根本就不是在做文化产业,而是在糟蹋文化、扭曲文化,把文化矮化成带有低级趣味的赚钱工具。”冯骥才直言,发展文化产业,既要遵循产业规律,更要深谙究竟什麼才是文化。从这个意义上讲,文化产业界对於文化的发展同样肩负重要的责任。

究竟什麼是文化人的责任?冯骥才认为,文化人首先应该真正懂得自己的文化,只有真懂,才能深爱,只有深爱,才能自觉,所谓“自觉”也就是明白文化的价值、意义及其必不可少,比如明白中华文明对於中华民族的重大意义。而有了自觉之后,接下来应该先行了。

老友眼中的“俗世奇人”

对於这些话题,冯骥才是有发言权的。一九七四年,三十二岁的冯骥才进入天津工艺美术工人大学,教授中国画和美术史,他本人的画作贯通中西技巧。与此同时,作为“伤痕文学”的代表作家,冯骥才的“文化反思小说”曾对文坛产生深远影响。而近二十年为文化遗产保护四处奔走,抢救无数濒危文化遗存,为中国非遗档案的建立立下汗马之功。如今在天津大学,冯骥才回归讲坛,教书育人,培养文艺后辈。可以说,他既在众多文艺领域卓有建树,又不囿於小楼,而是积极入世,有所作为。

在朋友眼裏,冯骥才无疑是“俗世奇人”。王蒙说“大冯从精神上更像是个孩子,他懂得尊重别人,这正是他的魅力”。朱永新则认为“冯骥才是中国文化的精卫,他不知疲倦地填中国文化和中国教育的‘海’”。对於这些评价,冯骥才笑称是老友抬爱。“我所做过的事情,都是一个文化人应该去做的事情而已。在我看来,文化人一方面要创造文化,另一方面还要在全社会普及并提升我们的文化。”

《世间生活》让小李等文学爱好者开心不是没有道理,这是因为冯骥才确实搁笔太久,一搁就是二十年。而这二十年,冯骥才正是为了保护传统文化遗产而放下了自己心爱的笔。

当年冯骥才“哭老街”的场面,至今想起,相信很多人历历在目。其实,哭老街的那一幕只是过去二十年冯骥才为传统文化遗产付出巨大心血的一个极小缩影。缺少人力,冯骥才便亲力亲为,脚丈古村遗墟,深涉险山恶水,经年累月,一个个古村落被发现、保护起来,但冯骥才也彻底累坏了自己本就有伤的半月板,留下今天日渐萎缩的左小腿;没有资金,冯骥才就晚上作画,白天售出,拿这份钱用於保护文化遗产,周而复始,过劳而作,文保所需的资金是有了着落,留下的却是冯骥才右手指上的一个个茧疤。

今天,中国已经确立了国家级非物质文化遗产一千三百七十二项,备案在册的全部非遗达十万项。有关各类文化遗产的档案,仅冯骥才一人之手,就写了数十万字。这些数字背后,既是冯骥才不为人知的付出,也是中国传统文化的复生。谈起这些,冯骥才有一句话最质樸也最动人:“这些非遗的历史档案,除了极少数的研究者会偶尔翻起,估计写出来基本没人看。但,历史需要,后人需要。我们自己的文化不能丢,我们这一代把它抢救回来,存了档,放在那儿,也好。”

在目及四方抢救文化遗存的过程中,冯骥才还曾与大公报结缘。“我在天津出生,大公报在天津创刊,上世纪九十年代,我还曾大声呼籲,一定要保护好大公报的老报馆。”冯骥才回忆自己曾走上大公报老报馆的小楼,感受这份百年老报创刊初期的风风雨雨。“大公报不仅是报业史的重要部分,同时也是文化史的重要部分。”

作为中华文化版图的重要组成部分,香港文艺的发展和影响一直受到冯骥才的关注。“天津也曾湧现出许多武侠小说家,所以当我读到金庸、古龙、倪匡的时候,有一种特别的亲近感。虽然香港作家的写法很不一样,但却很有意思,非常吸引我。”冯骥才还对香港电影给予高度评价,“中国功夫自古有之,但是把它弘扬到全世界,却是香港电影的功劳,李小龙、成龙等电影人着实功不可没。”

“最近,我的《挑山工》被收录到了香港教材了。”聊起香港,冯骥才忽然说到。《挑山工》是冯骥才创作於一九八一年的散文。文章的创作背景是泰山,但却并未着墨於泰山的雄姿和胜景,而是把目光投向挑货上山的山民,描绘了他们艰辛的劳作和惊人的毅力,讚颂了挑山工坚韧不拔的攀登精神。

应该教给孩子标準和规範

“孩子的教育是一件非常重要的事情。小孩就是一张白纸,应该给他们一些标準和规範,这些东西不是为了束缚人,相反,是让他们在一个社会和秩序中,生活得更好,更好地做人,更好地做事。”冯骥才说,自古以来,中华民族就特别重视教化之功。如果不开展教育,就像田地无人锄草,必然无法长出好的莊稼,结果只会病害丛生。

他语重心长地说,社会无论出现什麼样的问题,都不应该极端化,而应该彼此宽容,和谐相商,这也正是中华民族文化传统一直强调的和合精神。“在我们的文化中,比富裕更重要的是安宁。有了这个大前提,生活总会越来越好。”

冯骥才告诉记者,“现在自己的本职工作就是教学。也正是因为待在学校的时间多了,一个人安安静静的时候多了,所以文学的想像也就自然而然地回来了。”除此之外,每一年,冯骥才还会围绕最重要的文化遗产保护议题召集一次国际性会议。就在记者访问期间,冯骥才刚刚组织了有关“传统村落空心化”和“年画世界的学术构建”两场国际会议。前者旨在为面临“空心化”问题的传统村落研究切实可行的对策;后者的最终目标则是要为民间艺术建立一个科学的体系。

在天津大学冯骥才文学艺术研究院,有一处“大树画馆”,裏面陈列着冯骥才多年来的得意之作。在所有画作中,描摹秋光和冬景的作品最多。问及原因,冯骥才略作思考,“秋天丰富,冬天宁静,或许这就是我喜欢它们的原因。”

部分图片:受访者提供