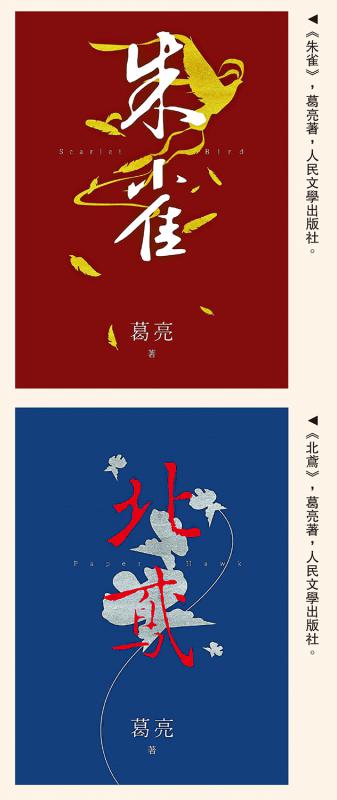

上图:《朱雀》,葛亮著,人民文学出版社。下图:《北鸢》,葛亮著,人民文学出版社。

陈从周先生在《说园》的篇首,提出了有关造园的两种方式。园有静观与动观之分,是造园者需考虑的。静观是游者驻足之处,而动观则是较长的游览线。前者以网师园为例,槛前细数游鱼、亭中待月迎风;后者则以拙政园为最,径缘池转,廊引入随,妙在移步换景。动静之分,陈先生称之为“立意在先,文循意出”。\葛 亮

作为一个小说写者,笔者对建筑的爱好是素来的。长久地,或许并未认识到后者对写作的影响。但近期重读鲍赞巴克与索来尔斯的一本对谈录《观看,书写》,其中索氏提出了一个重要的观点:“空间即是语言”,他认为,“空间属于存在。观看寂静,是在最深邃的意义上的一种语言。”这句话如电光石火,它的点醒的意义,并非是将建筑与文学作了某种语法上嫁接,而是倏忽为我寻找到了这些年写作小说的情感落点。

《朱雀》:“动观”古都

这些年,一直都是个观看者。事实上,笔者曾提及写作第一部长篇小说《朱雀》的因由,从对一座建筑的观看开始。那座式微老字号“奇芳阁”的彩招和楼下租借者麦当劳巨大的金黄色“M”,在全球化的语境中共生。当然,如今极易被理解为某种经济的博弈或者文化隐喻。因此缘由,在那次从香港返乡后,躬身反照,我正式开启了关于家城的写作。

《朱雀》的整体创作过程,伴随着一个“外来者”对六朝古都的“动观”。他带着丰然的憧憬与想像,进入了二十世纪的南京。而进入的起点,则是名为“西市”的建筑群落。在我写作《朱雀》时,它新起伊始,定位为仿古建的市场区。其中售卖所谓古玩与文旅商品,是一片错落的“青砖黛瓦马头墙”。如果奇芳阁所连接的是夫子庙贡院文化的人文传统,那么西市的营造显然是以伪传统作为它存在的肌理。在国外生长的主人公许廷迈却认为这一片错落后,必藏着身不由己“老去的年华”。他以动观的方式游走这座城市的版图,又以静观的方式流连于他所陌生或而似曾相识的空间。

事实上,古城是一个很好的文化标本,去承载戏拟式的在地细节:地下赌场、由厂房改装的实验剧场、英语角、博物馆与台城遗迹。但这些空间,同时伴随着与真实历史之间的穿刺。前者便由此虚无,在历史的重荷下坍塌与瓦解。对观看者而言,这是一个去伪存真的过程,前提是你必然要拥有一双“陌生化”的眼睛。事实上,在完成《朱雀》之后,我每年仍然会在返乡时去西市看一看。而“西市”也在这年复一年的观看下凋落而旧去,无形间接近了真实的传统。连续二十馀年的重走岁月,赋予西市更为丰富的意义,也足见时间对空间质地的改变。

《北鸢》:“静观”历史

如果说,《朱雀》对城市的观看取向,结构了整体文本的叙述逻辑。那么在《北鸢》中,笔者则更为审慎地思索观看的意义。应该说,《北鸢》是一部比《朱雀》更“有准备”的小说。大约因为写作这本小说的基底,来自于“非虚构”的意念。因来自先祖父著作的编辑的鼓励,我用去数年的时间搜集资料,准备撰写一部关于中国近现代知识界发展历史的纪实性作品。但由于家中长辈亲友的陆续凋零,这个写作计划无奈中断,最终未能成型。这期间整理的上百万字的资料,却让我对祖父所处的时代产生了某种亲近。也是这些资料,教给我对历史的“静观”之道。它们如此细节,细于毫末,但又如此真实,真实得令人心动怦然。记得祖父谈画意画品,“汝当求一败墙,张绢素迄,倚之败墙之上,朝夕观之。观之既久,隔素见败墙之上,高平曲折皆成山水之象。”我想,这便是细节的意义,辅以时间。因时间而流连,也因时间可水落石出,礴然成篇。

在漫长的整理与思考后,我决定写一部小说,以细节决定我观看时代的方式,付之于虚构。当然,在文学虚构中,我们需要考量历史的地位。这仿佛构成某种悖论。格林布拉特等人曾呼吁,“打破传统历史和文学的二元对立,将文学看作历史的一个组成部分,一种在历史语境中塑造人性最精妙部分的文化力量。”新历史主义向我们展示的观看方式,是对宏大叙事的离析与切割。然而我们必然思索一点,遗留态历史的价值为何?在对史实的静观中,我们如何以文学的方式得出结论?近期读王笛教授的一篇文章,谈《奶酪与蛆虫》对他史观的影响,心有戚戚。可以说,十馀年前首次读到这本书,金兹堡的观点打动了我,“历史分析的基本单位应该是人。”对我而言,这是一种观看的方式。“世界如奶酪”,不同纳天地于须臾。前者以一种强烈的地域与个人的灼见进入历史。

在许多年后,当我写《北鸢》时,选择了襄城,亦选择了卢文笙与冯仁桢的目光。他们的原型是我的外祖父母。我记得其间与我外公对话的过程,那几乎构成两种史观的博弈。琐细的个人记忆,在不断地消解着大历史的缘起与结论。而这个人记忆又在不同的场景中颠倒、重复、自我推翻。有那么一两个瞬间,我几乎对自己多年的近代史常识感到绝望。这不是来自一个观看者的绝望,而是被观看者。我这才意识到,真正进入历史的方式不是观看它,而是成为它。我试图进入外公讲述的逻辑,渐渐进入一个耄耋老人惊人而无序的历史记忆。我终于体会到历史如潮的包裹,以“内观”的方式令我置身其中。

宏大因此而沉降,历史机体中的细胞因此而被放大,毫微毕现。此时,作为观看者亦由此而获得一种“格物”的视野。由格物为眼,参与重建历史讲述的逻辑。每一定格,每一场景,都至关重要,成为历史向前推进记事的绳结,也是观看历史的命门。

格物为眼 观看历史命门

在《北鸢》中,有极短的一个段落,关于孟盛浔所主持的祭孔大典。在落笔前,我对春丁秋丁、府县两祀的日程,主祭的祭辞格式,祭服的具体样式都做了详尽的考察。一鳞一焰,其间皆有精微。其后埋藏着社会政治、历史文化的缘由,甚而也包裹着人性。之于人,观看的意义尤为重要。看的是谁,又怎样看,尤为关键。新历史小说着眼于边缘人物,凡常万物。“凭君莫话封侯事,一将功成万骨枯”,这是历史观的悲悯与广袤。而所谓历史人物,又如何来写。“大叙事”着墨其功成与捭阖固然是一种写法,却忽略了人的立体。简化其在另一维度的观看面向。这一面向,可称其为“人之常情”。

在《北鸢》中,出现了石玉璞这个人物,其原型是笔者外祖的姨父。在民国初年颇负声名的直系将领,因其在民间的争议,也曾屡屡为人所书。鸳蝴派作家秦瘦鸥在《秋海棠》中就曾写过这位传奇军阀。但我不慾写人生鼎盛,反注目于其在北伐大势之下的没落,也即寓居天津意租界的“寓公”时期。由此,而将其置于家庭伦理结构中进行观看。脱下戎装,他便是丈夫、父亲与长辈。一切人的软弱与庸常处,都是他的底里。面对昔日政敌的威胁,其现悕惶之态。他的夫人昭德道,“你造出了时势,就莫怪时势造出他这个英雄。”这是一个观看者的结论。而这观看者是一位妇人,来自成见中宏大叙事的边缘。但其观点的辩证,却是当局者的盲区。石玉璞身后,留下一对金丝楠棺椁给自己和夫人,浮雕为“渔樵问对”。这亦是观看之道。由历史而观,纳古今兴亡于日常,是天下大势;由伦理而观,一渔一樵,见于夫妇之间,却也超越了性别之囿。

(文中小题为编者加)

作者简介:葛亮 作家,学者,鲁迅文学奖得主。著有《燕食记》《瓦猫》《飞髮》等。