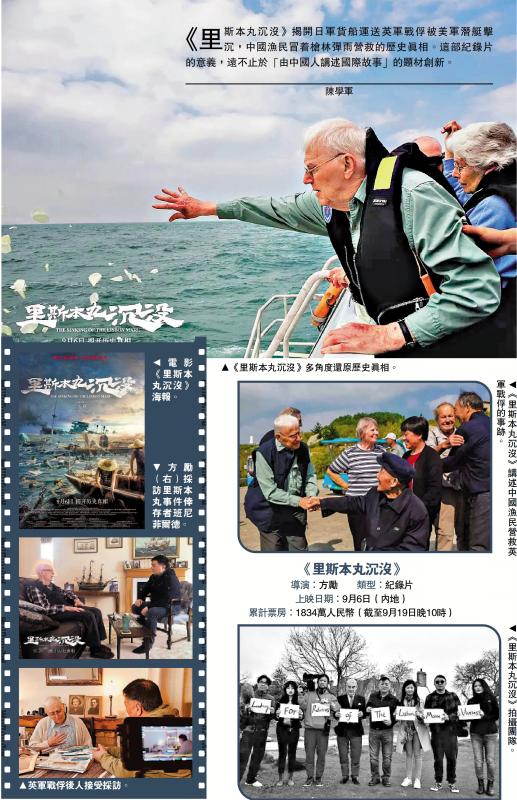

图:《里斯本丸沉没》 重现人性光辉

《里斯本丸沉没》揭开日军货船运送英军战俘被美军潜艇击沉,中国渔民冒着枪林弹雨营救的历史真相。这部纪录片的意义,远不止于“由中国人讲述国际故事”的题材创新。\陈学军

当片尾音乐响起,滚屏字幕依次显示三个英军监狱舱的幸存者和遇难者名单。“参加营救的中国渔民,有名单吗?”想到这儿笔者心里一紧,整个观影过程中第一次有这样的感觉。

沉船发生的年代,照片已在英军官兵家庭中普及。而上个世纪40年代初有多少中国老百姓家庭能保证三餐口粮四季衣服?更不要说有条件留下影像。况且,事发地点偏僻,当事人员凋零,查清中国营救者一定比翻找英军日军花名册难得多。在智能手机普及的当下,这一点是极容易被观众忽视的。

参加营救的中国渔民名单滑过了眼前,既流畅又凝重。笔者心里给导演方励和剧组点赞。这片子完成度太高了。

从探测沉船入手

本片的选题来源是技术赋能。方励发现选题的时候应该还没有这个时髦的词,但从探测沉船入手拍电影,和占士金马伦未拍《阿凡达》先造3D设备交相辉映了一次。

笔者对海洋探测是外行。估计方励公司的技术,对日本和英国这样的发达资本主义国家,而且都是岛国来说,肯定是具备的。但如果不是《里斯本丸沉没》,真相仍未被打捞起。所以,本片仅仅是一次技术公司老板的心血来潮吗?从故事发生的时代到故事讲述的时代,中国人从局部参与者(自发的个体营救行动)变成了完整讲述者(投入几千万元人民币、采用世界性媒体手段、跨越多个国家地区)……技术成为传奇,主要取决于技术改变了什么。

被俘英军的后代和日本船长的儿女都已进入人生暮年。如果不是方励,可能终其一生,他们都不知道自己的父辈经历过什么,葬身的位置。

技术改变易,文化沟通难。影片上映后,本名为梁秀金的未亡人“梁素琴”被找到了。可以想见剧组下了多少功夫才迎来电影上画,片中仍有黄泥涌(Wong Nai Chung)被念成了(Chong)的白璧微瑕。这部电影如何让与英日两国当事人不相关的广大中国观众共情?如何让立场截然相反的历史当事人进行对话?(为了找到里斯本丸船长经田茂的后人,方励不得已聘用了日本人侦探)相信对专职纪录创作者也是具有挑战性的工作。

还原历史真相

或许正因为导演是理工科出身,或许制作于几年前,本片自觉或不自觉地与近期票房大片着重“情绪价值”的方式保持距离。《里斯本丸沉没》以平和的语态,角度丰富、资料翔实、手段多样地还原历史真相。在战俘跌宕起伏的命运中,袒露受访者作为当事人和审视者的情感;每封信、每张照片都打开了“可怜无定河边骨,犹是春闺梦里人”的尘封时间。

许多场景令人唏嘘。例如,从潜艇发射鱼雷的美国机械师和从沉船中生还的英军当年风华正茂,在鸡皮鹤发的年纪终于相见。经田茂的儿女第一次读着父亲在军事法庭纪录,向方励也是向观众讲述“日本是一个很难表达与众不同意见的国家”。

战后定居加拿大的老兵班尼菲尔德是我最喜欢的受访者之一。他的乐观让他得以长寿,与长寿相伴的还有“创伤应激”。

与上述场景形成鲜明对比的,是2020年英军战俘的几位后人在东极岛见到了参加营救中国渔民中唯一在世的林阿根。施救者平和、受惠者礼貌,双方握着手,正如歌里唱的“让它淡淡地来,让它淡淡地去”。

《里斯本丸沉没》以极大的好奇和勇气提出问题,以宽广的视野和严格的考证寻求答案。也让许多中国观众生平第一次知道了渔民同胞的义举。在历史厚度和动人情感的背后,是值得关注的创作路径和值得研究的创作态度。