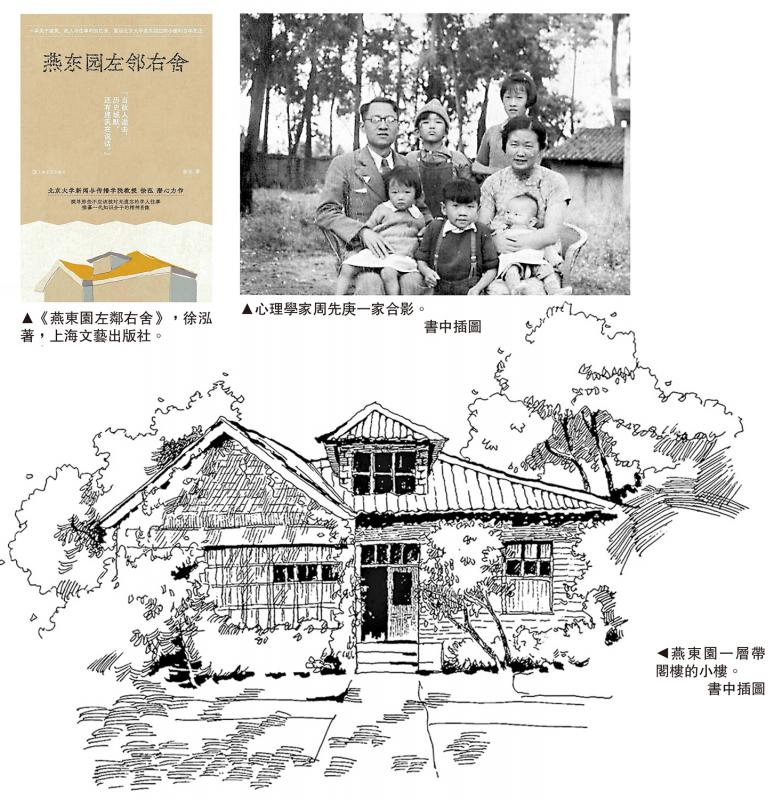

左上图:《燕东园左邻右舍》,徐泓著,上海文艺出版社。右上图:心理学家周先庚一家合影。\书中插图;下图:燕东园一层带阁楼的小楼。\书中插图

建筑是凝固的历史、沉默的歌者。读罢《燕东园左邻右舍》(徐泓著,上海文艺出版社,2024年),我不由得有此感受。这本书以燕东园为原点,顺着不同时期住户的人生轨迹,娓娓道来,勾画出燕京大学、北京大学、清华大学等著名高校及执教和生活其中的几代知识分子的命运沉浮,一方院落、数栋旧屋,隐藏着现代中国一幕幕文化风云,映射着一颗颗高贵的灵魂,感动来者,启智润心。

在北京打车如果说去“蓝旗营”,“的哥”没准儿会说:呦,那可是文化人扎堆、“神仙打架”的地方。本书叙写的对象“燕东园”是比今日的蓝旗营有过之而无不及的一方“神仙”住宅区。燕东园1926年动工,1927年大体建成,住房绝大多数采取美国乡间别墅模式,“西部条木式风格”,灰砖小楼,棕红窗框,带阳台和小院。燕东园以一座水泥桥分为两部分。桥东十栋楼,排号自21至30,围成一圈,各家小院的门都朝中心开,中间有草地网球场、游戏场;桥西的十二栋楼排号为31至42,也围成一圈,中间是大草坪。22栋洋式小楼中,二层的17栋,一层的5栋。这片建筑“在当年真可以说是首屈一指,连清华南院的教授宿舍也是比不上的”。

追索一方“神仙”住宅区

如果要写一部“燕东园史”,1952年全国高校院系调整是分水岭。此前,这片区域被称为燕京大学东大地住宅区,此后才是北京大学燕东园住宅区。笔者在梳理史料的过程中,还发现院系调整时,燕东园除了22栋小洋楼外,还有两座中式住宅,即42号甲、42号乙。东大地时期对它们没有文字记载,北大接手后解决了产权问题,分配给了从清华调整到北大的教授居住,包括心理学家周先庚一家,以及史学家孔繁霱。本书对22栋小楼住户的追索和记录基本截至1966年夏,分为燕京时期(1927-1952)和北大时期(1952-1966)。燕京时期,基本上是一家一栋楼,北大时期,多改为两家共住,在居住格局上,有些是一户一层,有些则是从中间分开,一户一半。

不过,本书并非城市考古,更不是资料堆砌。在一定意义上,作者可谓以家史写国史,她以亲历者的身份,秉持历史眼光、人文关怀和考据态度,运用回忆录、规划图、老照片等多种史料,既上探燕东园作为教授住宅区之前的情况,又下延至燕东园的改建拆建新建。1965年,北大校方利用燕东园西北边一块长方形闲置用地,新建了职工平房宿舍区,盖起了丁字形格局的两排红砖平房,住户有北大食堂的大师傅等。1969年至1970年,北京大修防空洞,燕东园的深沟渠被改建成了防空洞,大门就在桥南侧的桥洞里,从此,桥东和桥西连成了一体。时光进入80年代,北大兴建教员公寓,拆掉了平房宿舍和两个中式院子,填平旱河洼地,建成一片拥有10栋五层楼公寓的住宅区。90年代,公寓继续扩张,加盖了“人才楼”。此外,北大附小在逐年扩大中部分占用了燕东园,北京大学附属幼儿园则于1970年代中期搬到了燕东园。在燕东园的隆隆破土声中,一部中国现当代文化史、教育史静静翻过了一页又一页,留下“神仙”往事供后人追忆。

另一种弦歌不辍的故事

读关于知识分子的书,最感动人的是文脉学脉之延续。一个嘱托、一篇文章、一本著作,都可以充当赓续的纽带。《燕东园左邻右舍》则让我们看到了文化薪火相传的空间格局。在这片饱学之士汇聚之所,空间主人的毗邻与接续,为文脉赓续创造天然的条件。作为“燕二代”,作者在书中多次提及和儿时伙伴联络、共同回忆昔日场景,这本身就是一种传承。同时,专门讲述了不少动人故事。

燕东园似一个学术大家庭,哺育着几代学者。杨晦和冯至自1923年相识后成为终生的挚友。1950年代初,两人同到北大中文系教书,杨晦担任中文系主任,冯至担任西语系主任。两家都住进了燕东园,杨家在桥西,冯家在桥东,友情愈发深厚,而且恩泽下一代。1967年底,杨晦的二儿子杨镰下乡插队前去和冯至告别。冯至听说他要去新疆,便从书柜里取了瑞典探索家斯文.赫定的《我的探险生涯》相赠。杨镰在天山北麓当了四年牧马人,把这本书读了一遍又一遍,默默定下了重新标注新疆文明遗迹的目标。在后来的日子里,他11次进入罗布泊,4次入楼兰,47次赴新疆探险考察。2000年,他和中国社科院科考队重新发现了楼兰王室的墓地──小河墓地,2005年他又发现了只在斯文.赫定书中有记载,却已无人知道具体所在的“谢别斯廷泉”。杨镰曾说:“现在想起来,冯伯伯是有意识地培养我走这条路……这本书伴随我从北京前往新疆,又从新疆返回北京,成为我进入丝绸之路核心区域的‘通行证’。”

燕东园如无言的史官,记录着岁月的沧桑。1952年大学院系调整后,桥东24号小楼分给两家居住,历史学家周一良从清华胜因院22号搬进了燕东园24号北边。这个小楼以前是考古学家容庚的住宅,也是“考古学社”的办公地点。作为学生,周一良在1930年代就频繁出入于此。50年代入住后,一直住到1995年,四十三年间时代变迁、人事代谢,周一良也经历了命运沉浮。他有一枚印章即为“家住燕东园24号”。把《燕东园左邻右舍》关于容庚、周一良等的篇章和周氏晚年回忆录《毕竟是书生》对照阅读,更能体会印章上“客观记录”的文字背后蕴藏着复杂心情。

唯有求真与爱国不可舍弃

通读全书,如果要给燕东园找一种价值描述,我以为是“求真爱国”四字。此处居住的知识分子,无论研究自然科学,还是人文学科,均治学以真,爱国以诚,矢志于人类大道。比如,燕东园31号的主人是著名的美学家蔡仪,他外表文弱平和,在学术问题上却“寸土必争”,即便好友之间亦不例外。1954年,他受教育部的委托为全国教材《文学概论》起草提纲。在一次讨论会上,杨晦提出以正在北大讲授《文艺学引论》的苏联专家毕达可夫的提纲为准。虽然杨晦是蔡仪敬重的朋友,他的这一提议仍遭到蔡仪激烈反对。同样,蔡仪和也是燕东园住户的朱光潜在美学观点上争得不可开交,在生活交往中却互相尊重。

燕东园的住户有多位响应祖国号召、突破重重阻力从美国归来的科学家,书中按老中青列举了三代人。老年一代如声学家杜连耀,1934年毕业于燕京大学,获美国宾州州立大学博士,回国后担任北大无线电系主任,住在燕东园桥西39号楼二层。中年一代如计算数学专家董铁宝和夫人生物学家梅镇安,住在燕东园桥西41号一层,双双任教于北大。青年一代如半导体专家黄敞夫妇,住桥东23号。住在燕东园桥西32号小楼的段学复长期担任北大数学力学系主任,是“群表示论”的奠基人。在美国普林斯顿高等研究院时,他担任数学大师外尔的助教。1946年他回国时,外尔再三挽留。段学复说:“在我们那一辈留学生看来,学成回国是理所当然的事。”1949年初春,外尔再次致信段学复邀其赴美发展,后者不为所动,留在内地,迎接新中国的诞生。

在燕东园,家国之情如同学术之志一样,氤氲于家庭之内、代际之间。居住在东大地36号的赵紫宸对基督教有深入研究,执掌燕京大学宗教学院26年。作为赤忱的爱国者,他毕生致力于中西文化融会贯通。1949年北平解放前夕,他拒绝外国出走的邀请,还动员境外的孩子回国,给在香港的中国航空公司工作的长子赵景心写信:“你是中国人,你没有选择余地”。赵景心听从父亲的话,参加了著名的“两航起义”,于1950年1月回到了北京。赵紫宸的大女儿赵萝蕤于1948年秋冬之际通过芝加哥大学的博士论文答辩,本该在来年6月接受学位,但此时平津局势紧张,她生怕交通受阻,毅然踏上归国之旅。

诚如作者在“后记”中所言,这本出自“燕二代”独特视角的书,向读者展现了他们的长辈波澜壮阔的学术人生、悲欣交集的精神求索,以及一代读书人的家风、教养与品格的魅力。聆听建筑的述说,被照亮的不仅是历史长河的角落,更是精神世界的进路。