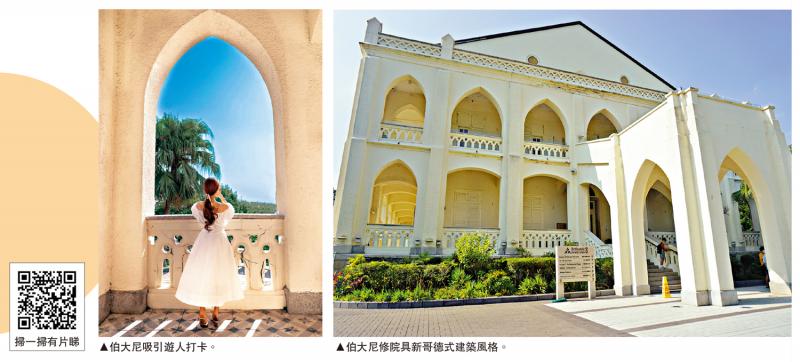

左图:伯大尼吸引游人打卡。右图:伯大尼修院具新哥德式建筑风格。

在港岛西边的薄扶林道上,有不少百年古蹟值得挖掘,比如充满欧陆风情的伯大尼修院、两座简约风格的八角形牛棚和成功活化的薄凫林牧场。伯大尼作为古蹟周游乐巡回展览的其中一个景点,看似不曾变过的自然风光和不断修缮保护的古蹟建筑重新投入运营,展现薄扶林的悠久历史。与之相邻的薄扶林村保留着传统历史的村落,四月祭李灵仙姐、中秋舞火龙,人们依旧延续着传统的生活方式,将薄扶林的文化传承发扬。\大公报记者 颜琨

位于薄扶林道139号的香港演艺学院伯大尼校园位于山岭一隅,占地18000平方米,装饰派艺术设计的白色双层小洋房在树林的映衬下十分醒目。沿着国际厨艺学院的方向走便可抵达。伯大尼于1873年至1875年间建成,为传教会士提供休养之所。因此,伯大尼是香港和远东区第一所疗养院,入口的铁门上面的“ME”字样是巴黎外方传教会的缩写。

伯大尼彩绘玻璃窗迷人

伯大尼是一幢“H”形建筑物,设计布局对称,内有新哥德式设计的小教堂。建筑物四面均有外廊,外墙由底层基座的毛石及硺石墙、装饰扶栏,以及尖拱柱组游廊构成。建筑旁种植了一棵百年榕树。站在一楼露台上可远眺山顶、博寮海峡和附近岛屿。二楼的包玉刚礼堂有着玻璃屋顶,既美观又能让室内光线充足。

置身伯大尼小教堂,可慢慢观赏建筑上方的哥德式拱形窗和优美飞扶壁,这在香港可以说是独一无二的建筑。香港演艺学院展开修复工程后,建筑上的彩绘玻璃窗是费了几番周折才寻得原件得以还原。

2004年初,香港演艺学院得到线索,得知坚尼地道共济会的雍仁会馆的7扇彩绘玻璃窗形状和大小与伯大尼小教堂的相同,窗上还带有法国王室纹章图案;并在与共济会的商议下得知,政府仓库可能亦留存了至少2扇彩绘玻璃窗。

2005年7月,编写有关伯大尼历史书籍的法国历史学家乐艾伦在搜集资料时,找到约200幅有关香港伯大尼修院摄于不同时期的珍贵历史照片。其中3幅照片显示伯大尼小教堂约1950或1960年代的内部模样,证实了雍仁会馆的彩绘玻璃窗来自伯大尼。因共济会支持复修伯大尼原貌的信念,慷慨送回7扇玻璃窗,政府仓库存有的玻璃窗亦归还,让伯大尼小教堂的修复工程更加圆满。

八角形牛棚变身艺文场地

日落时分,沿着建筑的外侧行走,看着奶油色的外墙在夕阳之下别具质感,走廊上拱形立柱将视野勾勒,让远方的海面与近处的绿树构成的美景,回头又可欣赏被夕阳染成金黄的西高山。当然,尖形拱门长廊、彩画玻璃窗、黑白菱形地砖,这些经过岁月变迁的老物件散发着浓厚欧式风情,置身其中感受历史无声的流动。

邻近伯大尼的两座八角形牛棚被评为二级历史建筑,在改建成惠康剧院后,其中一个牛棚变身为展览大堂,另一个则成为表演场地,内设有活动座位,可作会议及电影放映等各项活动。改建后仍保留八角形屋顶和其中一座牛栅,让访客感受当年的牧牛情况。

薄凫林牧场见证乳业发展

在离开伯大尼小教堂前,不妨前往薄凫林牧场看看。薄凫林牧场是发展局第4期“活化历史建筑伙伴计划”的项目,前身为旧牛奶公司高级职员宿舍,由主楼、佣工宿舍和车库组成,在2009年被古物咨询委员会评为一级历史建筑。成功活化的薄凫林牧场以白、灰、蓝三色为主色调,如今有餐厅和展示薄扶林村故事的商店入驻。

沿着主楼环绕一周,可以看到不同大小的奶牛模型,还可以与古典拖拉机打卡,展板上介绍牧场引进的奶牛品种与经营过程,呈现出薄凫林牧场昔日的繁华。1886年,牧场刚开业时曾从美国进口的首批牛总数为80只,到了1955年,牧场有逾1600只牛,其中有600只幼牛,牧场的经营亦颇具规模。

走进商店,一侧是小型展览“我地大家:一个在薄扶林发生的结连、解离与根植历程”的介绍,另一侧是村民制作的手工艺品和与薄扶林有关的文创产品,如手绘地图、陶瓷碗碟、村民手工染的布,还可以看到薄扶林牛奶公司使用的雪糕柜。这些商品是由“乐在陶中”、“村姑工坊”及“乐根源”的成员们亲手制作的。在这个科技发展如此迅速的时代,这些手工制作的摆件、日用品不仅展现村民的智慧和巧思,让人们重塑生活的价值、感受自然之美。