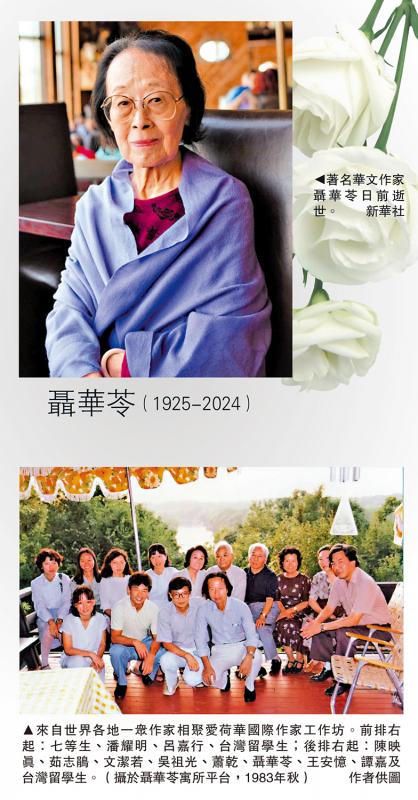

上图:著名华文作家聂华苓日前逝世。\新华社;下图:来自世界各地一众作家相聚爱荷华国际作家工作坊。前排右起:七等生、潘耀明、吕嘉行、台湾留学生;后排右起:陈映真、茹志鹃、文洁若、吴祖光、萧乾、聂华苓、王安忆、谭嘉及台湾留学生。(摄于聂华苓寓所平台,1983年秋)\作者供图

“我是一棵树,根在大陆,幹在台湾,枝叶在爱荷华。”──聂华苓

“北京时间下午3:30,我妈妈走了。”

收到聂华苓的女儿王晓蓝发来的噩耗,她的母亲于北京时间10月21日下午3时30分离开了人世。此时,身在韩国的我,心中不禁感到一阵沉重。聂华苓的离世,无疑是文坛的一大损失,她的作品犹如道德文章,永誌世间。

回想起今年6月21日,我的次女潘宇翔曾专程从西雅图前往爱荷华探望她。当时,聂华苓的身体尚好,两人的交谈仍能清晰地回忆起许多爱荷华的旧事,讵料四个月后仙逝。

女儿潘宇翔向我回忆道:“我当天下午开车到爱城。到了五月花楼,记得是从旁边一条小路开上山。找到那红色的屋。按门鐘,一个黑人女子走下来。我对她说来探Mrs. Engle,但她对我说聂阿姨在午睡,叫我晚上再来。我告知我开了两小时车到,没法等到晚上。她回去看说聂阿姨已醒。我把父亲和我的名字写在纸上,请她给聂阿姨。就是这样我进去了。聂阿姨不记得我了,但是她完全记得父亲,她说有些朋友永远记得。我给她看上次五十周年父亲和她的合照,也把家中近况告诉她,她很开心地问:‘你爸爸最近是否有新作品出版?’她接着回忆说,‘他人很好,头脑也很好,代我问候他。’坐了一个半小时,我便开车回Des Moine了。”

聂华苓是美国爱荷华大学“国际写作计划”(International Writing Program , The University of Iowa)创办人。自1967年创办以迄,逾半个世纪,这个组织先后邀请了一千五百多位世界各地作家。其中中国作家占了十分之一,约一百五十人。

助华文文学走向世界

几年前我策划了一个“聂华苓特辑”。事先我与聂华苓商量,因篇幅有限,如公开征稿,十个特辑的篇幅都不够容纳。最好由她点名她属意的华人作家来写。后来聂华苓写一个作者名单给我。这些作家中,包括台湾的蒋勳、季季,香港的董启章,内地的苏童、迟子建、毕飞宇。结果除了季季、毕飞宇,其他作家很快便交稿。

特辑前面有一个专访。这是2012年11月聂华苓获爱荷华大学颁授“国际影响力大奖”(International Impact Award),我从香港跑去美国祝贺她,其间对她进行一次深入的采访。聂华苓在采访时,谈到她的获奖时,说道:“老实讲,我已经退休。我1988年就已经退休了,至今已退休24年了。我退了以后就自己写作,自己看书。我并没有想过会获得什么奖的,当然我也有获得过其他的奖项。在2008年,我得过奖,这也是个影响奖,是The Iowa Women's Hall of Fame(爱荷华州妇女杰出奖)的贡献奖;还有一个爱荷华州的州奖。去年,我也获得了台湾当局前领导人马英九颁的终身成就奖。今年1月份,我又得到了‘全球华文文学特别星云奖’。”

聂华苓对华文文学贡献至钜至伟。她把中国作家引入世界文坛。1979年,她是第一个让海峡两岸作家经过半世纪的政治阻隔,在爱荷华首次见面的。聂华苓在采访时,侃侃谈到这次海峡两岸作家零的突破的经过──

“Paul早起在家里看报,当年我们订了《纽约时报》,我醒来得比较晚,Paul说:Tell you a wonderful news(告诉你一个了不起的消息),中美已开始建交。我说:This is the best news I've ever heard,let's have Chinese writers(这是我听到过的最好的消息,让我们邀请中国作家到来),就开始请中国作家的。”

Paul,即是Paul Engle,保罗.安格尔,美国著名诗人,也是爱荷华大学作家写作坊的主任。在夫婿Paul的支持之下,聂华苓策划了一个《中国周末》,让内地、台湾作家在美国中西部这个爱荷华小镇见面。聂华苓回忆道:“《中国周末》是轰动的,连《纽约时报》、《华盛顿邮报》都来采访。这个跟中美建交有关系的,不仅仅是人文文学艺术,在美国大学所有科目,我们是第一个有两岸三地的代表参与的活动,所以才轰动嘛!”聂华苓对华文文学走向世界,她本身起了桥梁作用,如果没有这道桥梁,西方对华文文学的认识没有那么充分。

聂华苓之对华文文学的发展,特别是推动华文文学走向世界这方面,真的是功不可没。我觉得应该给予她一个“华文文学贡献大奖”。

与丈夫共创“国际写作计划”

谈到聂华苓如何创办IWP,聂华苓说:“我是1964年来到爱荷华,是我在1966年向Paul提出,我认为这是个很好的作家写作的基础。当时Paul已经邀请了一些外国作家来,他本来是作家工作坊(Writer's Workshop)的Director,工作了22年。他可以一方面写作,一方面教学,一方面主持作家工作坊,这是一个美国最高水平的writing workshop(写作坊),在美国很有名的。”聂华苓进一步指出:“爱荷华写作坊是1942年,Paul从牛津回来以后接手Writer's Workshop,由他发展起来的。他1942年主持很有名的Writer's Workshop,爱荷华大学是全美第一个最早创办写作计划的,刚开始只有七个学生。由Paul发展起来,由1942年一直到1966年到他离开不做(退休)。”

聂华苓说,Paul后来对外国作家感兴趣。聂华苓当年也是当外国作家被邀请到爱荷华“写作坊”的。1964年聂华苓与菲律宾、阿富汗、韩国的作家一起被邀请到爱荷华。当时聂华苓曾向Paul提出建议:“为什么不干脆办一个外国作家写作计划?”聂华苓笑道,当时Paul的第一个时间回应是:“It's a crazy idea!”意喻这是一个疯狂计划。聂华苓认为:“其实Paul很喜欢创新的,所以他就开始了。他说首先一定要有钱,他找来拨款。终于,第一年(1967年)来的是台湾的痖弦,待了两年,之后就是郑愁予;香港的戴天也来了,待了一年就回去了。”

我曾询问华苓,您为什么会想到邀请大陆作家来?聂华苓答道:“当然,大陆的作家很重要嘛。以前我们邀请过,但不成功。中美建交于1979年,当年我们就请到萧乾,因为他到过英国,他又会说英文,所以我们请他来。我们请来的都是好作家,有生活经验的,萧乾、艾青、王蒙、丁玲。”

IWP邀请了不少海峡两岸的作家,让他们有一个面对面交流的平台。有不少两岸作家,还成了好朋友。如柏杨、张香华夫妇,1983年在爱荷华遇见来自上海的茹志鹃、王安忆母女,一见如故。茹志鹃于翌年精心安排柏杨夫妇在1949年后首次踏足大陆;陈映真与吴祖光、王安忆之后还结成了好朋友;早年内地著名诗人、报告文学作家徐迟,因不懂举炊,经常成为柏杨夫妇的座上客。类似事件,不胜枚举。

我曾对聂华苓说:“不同文化背景,不同国籍的作家聚在一起,是个很难得的一个机会。”东欧作家,如匈牙利、捷克、保加利亚的作家,他们遇到来自西德或西方的作家都很激动,在离别时黯然神伤。我参加的那一届有个印度作家,他本身是个贵族,他在整个活动里,很有优越感,不太主动与其他作家接触。所以不同文化背景的作家,通过文化交流,可以帮助互相了解。IWP很开放,也没有什么限制的。

我曾问聂华苓,IWP的宗旨是什么?她表示:“刚开始的时候,我们并没有什么主旨的,主要是因为Paul已经有Writer's Workshop的经验,所以刚开始只有我们两个人,我们想做文学交流,请外国作家,请有成就的作家,像痖弦、戴天,不是要他们来当学生,这要跟Writer's Workshop有分别,要请已经有成就的(established),出版过书的(published)作家,他们来并不是学习,而是交流、创作;任凭您不理任何人,您去创作也可以。”这真是国际作家的大家庭!

IWP之所以可以凝聚那么多作家,照聂华苓的解释是:“这因为两个因素,第一是我跟IWP的作家相处,都是作家对作家,还有人对人,这就是相同经验,作为人的经验,作为一个特别地区的经验。”

独具慧眼识莫言

在谈到邀请华文作家,聂华苓坚持由IWP主导。个别地区的华文作家协会主动推荐其所在地区作家,也愿意负责作家的费用。以上建议,解决了费用、人选问题,都由聂华苓一一拒绝。她宁愿由IWP出钱给她心仪的作家到来,以保持IWP的独立性。莫言就是一例。

莫言还没有获得诺贝尔文学奖之前,聂华苓便看中他,非要邀请他参加IWP活动不可。据莫言自己写道:“华苓老师给我写信是邀请我去爱荷华参加她的国际写作计划。第一封信收到后,我托辞婉拒了。其实也不是我托辞,那些日子的确比较忙。另外最重要的是那几年睡眠不好,出国后时差一乱,好些天倒不过来。”堂堂IWP创始人的邀请信,竟然为莫言婉谢了。在一般情况下,莫言肯定会被列入Blacklist(黑名单)。聂华苓因太欣赏莫言的作品和才华,她并不介意。莫言说:“过了一年,华苓老师的第二封信来了,这封信态度更坚决,说不把我邀去不甘休。我答应去,去美国那个因为诗人安格尔与聂华苓夫妇而成为许多国家的作家心向往之的小城──爱荷华──据说这美妙的译名是华苓老师的杰作。后来我听朋友说,因为第一次邀请我没去,原先给我准备的经费没了。第二次邀请我,是华苓老师出的钱。”从聂华苓读过莫言的小说,对莫言的倾心悦服,于此也可见聂华苓的独具慧眼。

这次访问,我特地问起莫言来IWP的事。聂华苓说:“我本来就很喜欢他的小说,所以我才请他来。他真是从中国泥土生长出来的一个人,一个作家,所以他那种亲身的感受,是我们在(中国)外面不可能有的。而且他很有才华,他是很土(土是好的意思),他是从中国泥土上生长出来的人,生长成熟的作家,跟我们在(中国)外面的人不同。虽说我们在外面,写作有我们的一份经验,假如是中国作家的话,他一直都在中国,他的《酒国》、《丰乳肥臀》真是好。他是从生活里出来的,他是吃过那个苦的,所以吃过这个苦,才有现在的甜。”

聂华苓后来补充道,“受邀的IWP作家,除莫言后来获诺贝尔文学奖外,还有一位土耳其的作家奥罕‧帕慕克(Orhan Pamuk)(在1986年来IWP的),他在2006年得过诺贝尔文学奖,他是2004年整个学期都在爱荷华IWP,有半年或整年的时间。”

谈起对莫言的印象,聂华苓说:“他扎扎实实的。而且还有一点,有的作家真是很土,对其他国家没有兴趣,对其他作家没兴趣;可是他却十分大方,对爱荷华的所有作家(有外国作家)的聚会都参加,很大器。”我在访问聂华苓时,她特别从书房取出莫言获诺贝尔文学奖时向他恭贺的邮件。聂华苓对莫言推崇备至,她告诉我,莫言很大器,很会包容,跟外国作家的聚会,他都参与。

谈到莫言作品的外文翻译。聂华苓说:“莫言作品具有中国风格,把它翻成英文就没意思了,因为翻成外文的话,故事的结构一定要很严谨,也要有故事性。比如像苏童就不好翻。莫言的文字很好,《酒国》书里说过的话,都是当地的方言,没办法翻,翻成英文一点都意思没有。除非作了修改,否则就没有意义了。”据我所知,汉学家葛浩文(Howard Goldblatt)翻译莫言包括《酒国》的九部长篇小说,采用意译多过直译(硬译),才能适应西方读者。

我曾征询过聂华苓,在莫言获得诺贝尔文学奖后,在中国作家之中,她觉得哪位作家最有可能获奖?聂华苓答道:“我总觉得中国作家总有可能得诺贝尔奖的。余华的《兄弟》、李锐的《厚土》,都很好。他们都来过。还有毕飞宇、迟子建、苏童。”

世界作家们的国际之家

在回顾IWP近半个世纪的漫长历程,聂华苓不无感慨。聂华苓道:“从一开始成立至今,IWP写作计划已经累积邀请了一千五百个左右作家,都是从很多不同国家来的作家;而华文作家从两岸三地来过的有一百四十个至一百五十个左右,大概占了十分之一。”赞助IWP的基金,只赞助与美国有邦交的国家或地区。过去,台湾、香港两个地区的作家所有来回机票及在爱荷华食宿一应费用,都是由保罗.安格尔、聂华苓夫妇筹募的。即便是中美建立邦交后,赴IWP的内地作家的费用,当时也多是由其筹款支付的。IWP其他国家和地区作家,也有同样的情况。这也可彰显IWP的独立性。聂华苓还郑重其事对我说:“我跟您说,也只有在爱荷华才能有这么一个IWP,因为这里原本已经有Writer's workshop,而且Paul也在这里,他们有写作的传统,都有关系的。”

聂华苓进一步指出:“是我在七十年代,还在主持IWP的时候,我跟另外一个做翻译的英国人创办的Translation Workshop(翻译工作坊)。因为那时我已经在做翻译的了,那时候已有很多外国的作家,我要为他们翻译出来,所以我就干脆来一个Translation Workshop,所以我很支持当初那位校长,他也批准了,他真是很支持我们的建议,给予经费等等。”

随着聂华苓于1988年退休,IWP差点被学校当局腰斩了。聂华苓对此一直忧心忡忡。聂华苓向我缕述了她挽救IWP的过程,颇具戏剧性。其时聂华苓正在北京访问,与此同时,时任副校长(后来当了校长)的David Skorton也正好在北京。聂华苓找到当过文化部部长的王蒙,请王蒙以中国作家协会的名义为副校长举办一个欢迎宴会。王蒙是于1980年到过IWP的。聂华苓还让王蒙邀请参加过IWP的其他作家一道,以壮声势。聂华苓回忆道:“当时是2001年,因为王蒙当时是作协的副主席,他答应了,是他主持的,他说的话有力量。结果曾经到过爱荷华的作家都去了,像张贤亮、冯骥才,他们从是都外地去的。这个聚会很好。”副校长在宴会上听到中国作家对IWP的称颂和嘉许,从而知道IWP的重要性。当副校长返爱荷华大学,重新找聂华苓当IWP委员会的委员。从此以后聂华苓便有发言权。

过去,我一直以为聂华苓退休后,还在当IWP的顾问。这次她告诉我,她一退休便没有兼任何公职。从1988年到2001年期间,聂华苓便不插手IWP的事,IWP也被边缘化,甚至有被解散之虞。IWP长达十二年不邀请中国作家,由2001年开始,聂华苓入了IWP委员会后,又恢复邀请了。聂华苓说:“直到2001年Christopher Merrill来了以后,我们请了苏童,后来余华、莫言(2004年)都来了。”聂华苓对IWP新的组织班子,很是满意。她表示:“IWP的工作人员都是作家。有Christopher Merrill(主任Director)、Hugh Ferrer(副主任Associate Director)、Natasa Dunovicoval(教翻译工作坊Translation Workshop)。总共主持的只有三个委员。而我是IWP唯一的顾问,从大陆来的作家,全都是由我提名的。苏童、莫言、余华、迟子建、毕飞宇等等。”

韩国诗人许世旭曾把聂华苓小山丘上翼然临于爱荷华河的独立屋,比喻为“四海苑”,说聂华苓的阳台上“常搬来一个地球”,欢聚了来自世界不同国籍的作家,“嘻哈哈地浪荡、浪荡。”聂华苓的寓所,蔚为世界作家们的国际之家!

聂华苓穷毕生的精力,在美国中西部的小镇,独力撑起一片蔚蓝色的文学天空,成为作家心焉神驰的文化理想国度。

希望她得到安息!

(文中小题为编者加)