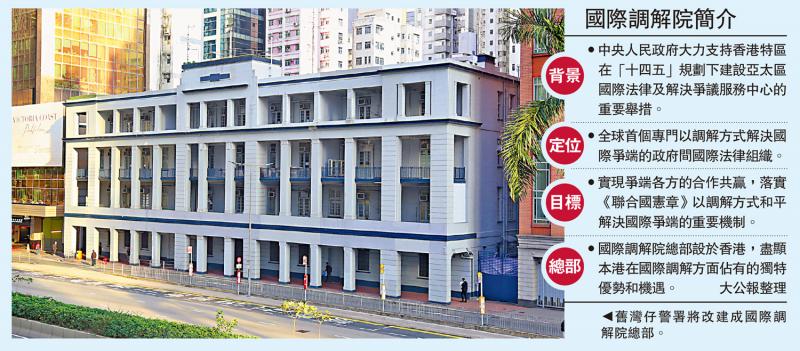

图:旧湾仔警署将改建成国际调解院总部。

4日,《中华人民共和国仲裁法(修订草案)》提请十四届全国人大常委会第十二次会议首次审议。这是现行仲裁法自1995年施行近30年以来一次重要修订。此次修订完善涉外仲裁制度,拓宽涉外仲裁范围。修订草案拟增设“仲裁地”制度,当事人可书面约定“仲裁地”,作为仲裁程序的适用法及司法管辖法院的确定依据。同时,支持仲裁机构“走出去”“引进来”,服务国家开放和发展战略。

有关修订是中共二十届三中全会《决定》明确提出加强涉外法治建设,健全国际商事仲裁和调解制度后的一项重要举措。专家告诉大公报,香港在国际仲裁方面具独特优势,有关修订有助香港打造国际商事争议解决服务中心。\大公报记者 马静北京报道

今年7月,中共二十届三中全会《决定》明确,要加强涉外法治建设。要健全国际商事仲裁和调解制度,培育国际一流仲裁机构、律师事务所。积极参与国际规则制定。《决定》指出,要健全港澳在国家对外开放中更好发挥作用机制。此次修订着眼于解决仲裁制度和实践中的突出问题,健全完善具有中国特色、与国际通行规则相融通的仲裁法律制度,着力提升仲裁公信力和国际竞争力,营造市场化、法治化、国际化一流营商环境,更好服务高质量发展和高水平开放。

据全国人大常委会法制工作委员会发言人介绍,提请本次常委会会议审议的修订草案共8章、91条,主要修改内容包括:完善涉外仲裁制度,拓宽涉外仲裁范围,增加“特别仲裁”制度和仲裁地制度,支持仲裁机构“走出去”“引进来”;提高仲裁公信力,完善仲裁委员会内部治理及管理制度,提高仲裁委员会、仲裁员的透明度,拓宽仲裁员聘任渠道,规范仲裁员选聘管理等。

拟允境外机构 参与自贸区仲裁

“仲裁地”作为当事人解决纠纷约定选择的某个国家或者地区,是确定仲裁程序适用法、证据规则、仲裁裁决的国籍及司法管辖法院的重要依据。草案规定,当事人可书面约定“仲裁地”,作为仲裁程序的适用法及司法管辖法院的确定依据。鼓励涉外仲裁当事人选择中华人民共和国的仲裁委员会、约定中华人民共和国作为仲裁地进行仲裁。草案明确,支持仲裁委员会到中华人民共和国境外设立业务机构,开展仲裁活动;允许境外仲裁机构在国务院批准设立的自由贸易试验区内依照国家有关规定设立业务机构,开展涉外仲裁活动。

法学专家、香港基本法澳门基本法研究会常务理事、全国港澳研究会会员李晓兵告诉大公报,“十四五”规划明确香港八大中心定位,支持香港建设亚太区国际法律及解决争议服务中心。此次仲裁法修订增加的内容,无疑是在为香港已明确的定位上赋能,助力香港建设亚太地区国际法律及解决争议服务中心。

李晓兵表示,此举既是国家强化涉外法治的重要举措,也保持“一国两制”实践开放性与创造性的表现。“在国家与世界深度联结过程中,香港角色更加丰富也更加重要。冀港能发挥所长,与国家一起走出去,让整个世界贸易规则更公平,在国际仲裁发挥‘中国力量’,贡献中国智慧。”