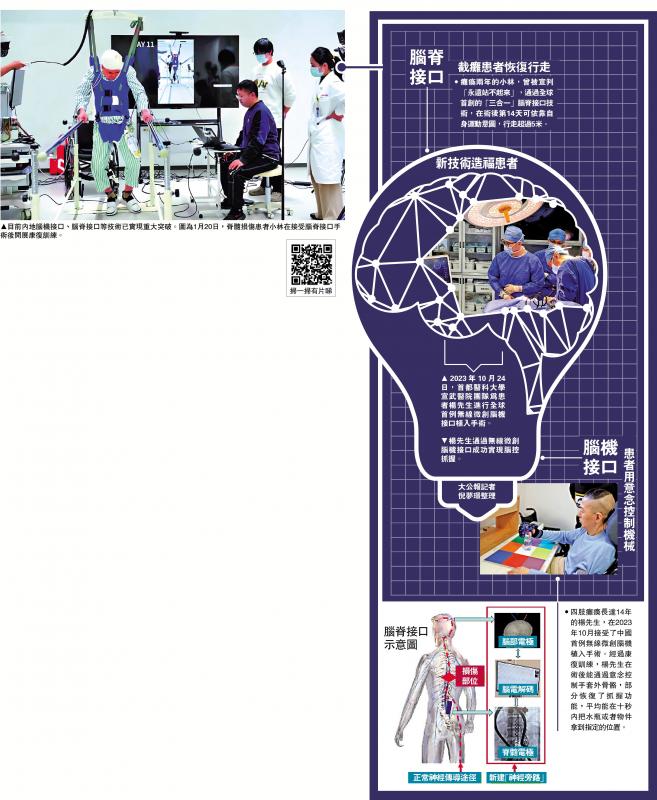

图:目前内地脑机接口、脑脊接口等技术已实现重大突破。图为1月20日,脊髓损伤患者小林在接受脑脊接口手术后开展康复训练。

近年来,内地脑机接口、脑脊接口等技术应用实现重大突破。来自广东的小林,曾以为自己“永远站不起来”。年初,他成为全球首例微创脑脊接口手术后重获行走能力的患者,术后49天就获得重大进展,令人振奋不已。

近日,国家医保局发布《神经系统类医疗服务价格项目立项指南(试行)》(简称《指南》),其中为脑机接口新技术单独立项,设立了“侵入式脑机接口植入费、取出费”等价格项目,未来脑机接口医疗收费将有据可依,有利于新技术加快成果转化。\大公报记者 倪梦璟

瘫痪患者重获新生

今年全国两会上,科技领域创新备受关注。政府工作报告明确提出,培育壮大新兴产业、未来产业。充分发挥新型举国体制优势,强化关键核心技术攻关和前沿性、颠覆性技术研发,加快组织实施和超前布局重大科技项目。

尽管脑机接口技术仍处于早期发展阶段,但研发和应用潜力巨大。此次《指南》首次设立了侵入式脑机接口置入费、侵入式脑机接口取出费、非侵入式脑机接口适配费等多个收费项目。这意味着,一旦脑机接口技术成熟,快速进入临床应用的收费路径已经铺好,有望尽快帮助瘫痪者行走、失语者“说话”、盲人“复明”。

瘫痪14年 用意念控制自己喝水

近年来,内地脑机接口技术取得多项突破。例如,清华大学科研团队与医疗机构合作开展脑机接口临床实验,两位高位截瘫患者通过无线微创脑机接口,实现了意念控制光标移动和外骨骼抓握功能。其中一位瘫痪14年的患者,通过意念控制手套外骨骼恢复了部分抓握功能,能在10秒内将物品移至指定位置,并实现自主喝水。

浙江大学脑机接口团队也成功实现侵入式脑机接口控制机械臂书写汉字。一位七旬高位截瘫患者通过植入脑中仅4毫米大小的芯片,控制机械臂在白板上写出“浙江大学”四个字。这一复杂精细运动的成功,标志着脑机接口技术在精准控制方面取得重大进展。在语言模型辅助下,患者书写常用汉字的正确率高达96%。

作为广义脑机接口的一种,脑脊接口领域亦实现奇迹。复旦大学类脑智能科学与技术研究院加福民团队联合中山医院,成功完成全球首批3例脑脊接口临床概念验证手术。严重脊髓损伤患者在术后两周内自主控腿和行走。该团队首创的“三合一”脑脊接口技术,通过微创手术在脑与脊髓间搭建“神经桥”,手术后24小时即可在人工智能辅助下恢复腿部运动。

加福民表示:“这几位截瘫患者治疗效果符合甚至超出我们的预期,初步证明新一代脑脊接口方案的可行性。这不仅是技术的胜利,更是瘫痪患者重获新生的开始。”

今年有望成脑机接口临床应用关键年

业内预计,今年有望成为脑机接口在国内步入临床应用的关键一年,但仍面临诸多挑战。全国政协委员、天津大学副校长明东在今年全国两会期间表示:“一方面脑机接口的侵入式技术普遍存在安全性问题,包括植入设备的长期生物相容性、手术风险以及术后可能的免疫反应,更无法实现全脑监测;另一方面,传统非侵入式技术受颅骨信号衰减影响,信噪比低、空间分辨率不足,高精度解码难度大。”明东认为,只有突破以上技术瓶颈,并建立完善的伦理规范,明确数据隐私、生命安全、人体实验等红线,脑机接口才能真正实现规模化应用。