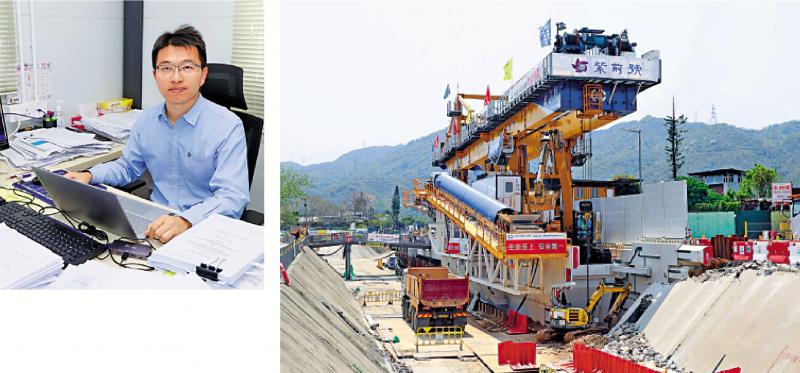

左图:翟志恒表示,“紫荆号”实现“单机全流程作业”,支持场外预制再现场拼装施工模式。右图:中铁的创新技术在港示范,获海外市场青睐,为中国建造技术走向国际开辟了新途径。

在“中国制造”这份新时代波澜壮阔的画卷中,不仅有震撼的大国工程,也有小而美的匠心项目。中国中铁特意为元朗南项目量身打造“紫荆号”U型盾构机(UTBM),将内地最先进的工程施工方法应用在香港。

中国铁路工程(香港)有限公司工程管理部经理、元朗南第一期工地平整及基础设施工程项目副经理翟志恒接受大公文汇全媒体记者访问时表示,“紫荆号”实现“单机全流程作业”,支持“场外预制再现场拼装”施工模式,不仅将工程的施工速度提升50%以上,更大幅降低了高风险地下作业的人力需求,透过标准化提升工程品质精度,并针对香港的施工环境将设备的宽度压缩至极限,将工程对附近居民出行的影响降至最低,同时大幅缩减碳排放等。\大公文汇全媒体记者 黄子晋(文) 黄艾力(图)

翟志恒希望这项创新技术未来可继续在香港其他工程推广使用,并带动本地建造业的技术革新。他还透露,该技术在香港的示范效应已初见成效,包括阿联酋在内的多个海外市场对此表现出浓厚兴趣,为中国建造技术走向国际开辟了新途径。

阿联酋对新技术感兴趣

元朗南项目主要沿元朗明渠两侧的公庵路和侨兴路进行,计划在明渠多处加建上盖结构。翟志恒指出,香港同类工程普遍采用传统的挖掘与侧向支撑(ELS)方法,涉及大规模土方开挖,同时要安装大量支柱和横撑;还需要在施工现场需配置众多工人进行多工序作业,同时运作多台重型设备,包括打桩机、大型吊机等。这种施工方法不仅占用大量施工场地,而且由于设备主要使用汽油驱动,导致碳排放量居高不下。

“紫荆号”U型盾构机创造了全新升级的施工方法。翟志恒表示,中国中铁为香港量身打造“紫荆号”的初衷,正是由于施工道路比较狭窄、拥挤,希望尽可能减少工程对元朗南交通的影响,最终透过高度定制化的技术方案,将设备宽度压缩至极限,整合了管廊运输、开挖、支护、掘进、架设、侧缝填充等设备于“紫荆号”一体,仅占用公庵路两条车道中的部分空间。

“紫荆号”UTBM开创的箱涵施工方法,采用封闭式掘进与智能拼装技术,减少75%土方开挖量,碳排放亦较低,针对有关工程施工地为砂质粉质黏土地质,周边地下水充沛,且局部地段含淤泥较多,“紫荆号”UTBM的施工风险系数亦较低。“这种技术发展,是出于人文关怀角度,期望能把人解放出来,尽量让人从事一些相对比较安全,比较简单的工作,其余比较繁重的工作,或者是复杂的工作,尽量通过机器、设备来解决。这与国家推动机器人、人工智慧技术发展的初衷一脉相承。”翟志恒说。

无人化工程技术拟引进到港

翟志恒表示,“紫荆号”的设计已预留通用性改造空间,未来可以适用于北部都会区、河套深港科技创新合作区香港园区等大型基建发展项目,“紫荆号”的应用场景很广阔,能大幅提高施工效率,同时解决了多台设备协同作业的难题,针对传统业界的施工方法进行了多项机械化和智能化革新,希望能启发香港业界采用更多新技术,共同推进香港建造技术、科技的发展。

他透露,中国中铁在香港工程项目中,应用内地最新工程技术,不但获得大量与国际接轨的工程管理经验,更让内地的工程技术优势有机会以香港作为示范情景以走向世界,包括中东市场等,证明内地企业参与香港基建工程的模式是能够实现“引进来”与“走出去”的良性互动,互利共赢。

此外,中国中铁正积极发展全面无人化的工程技术。翟志恒举例,譬如中国中铁已在上海相关项目采用了TBM(全断面隧道掘进机)技术,实现设备全面智能自主操作,不需要人去操作,只需要有人监控就可以,“我们也看看像这些特别先进的技术,能不能应用到香港。”