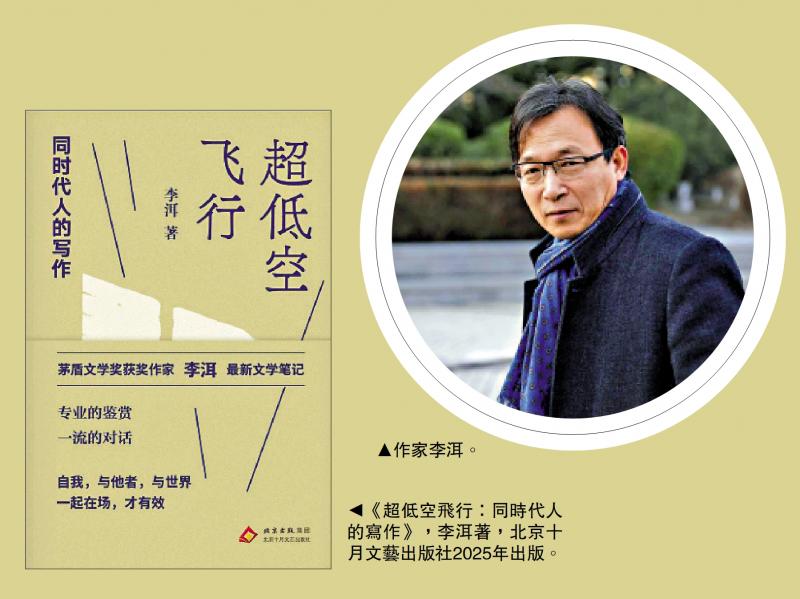

左图:作家李洱。右图:《超低空飞行:同时代人的写作》,李洱著,北京十月文艺出版社2025年出版。

“一定要与时代保持紧张的对话关系”,李洱在《超低空飞行:同时代人的写作》(北京十月文艺出版社,2025年)的“代序”中的这句话,概括了这本书的主旨。作为一本评论集,本书可视为李洱与文学界的一次对话。他写到了从汪曾祺到李宏伟等作家,写到了林建法等文学编辑,写到了贺绍俊、李敬泽等批评家,还写到了马尔克斯、昆德拉、博尔赫斯、《红楼梦》。作家、批评家、编辑以及古今中外文学资源,所有这一切拢括起来,正是文学史的诸种要素。其实,一切所谓“历史”,无非是跨越时空的对话。在这个意义上,《超低空飞行》是李洱的一部个体化的文学史。/谷中风

李洱在书中说,“文学史是由作家、编辑、批评家共同建构起来的,缺一不可。他们带着自己的主体性进入公共空间,形成不同的对话关系,这个关系所形成的序列就是我们熟悉的文学史。”写作这样一部在对话关系中涵括和表现多样“主体性”的文学史,勾勒出文学活动从创作到出版以至于被阅读或消费的“闭环”,仿佛蛇咬住了自己的尾巴。

当代文学史的“闭环”

朱光潜说过,不通一艺莫谈艺。好厨子历来是好食客。回顾历史,我国老一辈著名作家中本不乏评论家,文学史上有定论的“鲁郭茅巴老曹”六位,前三位都是文艺理论评论大家,后三位文艺论说之深刻切实也不输于专业评论家。从某种意义上,作家批评家一身二任,是中国现代文学的一种传统,也是催动中国文学创作前行的发动机制。在李洱这本书里,这种传统得到了延续和发扬。

作为当代著名作家,李洱曾于2019年凭《应物兄》获第十届茅盾文学奖。从作家的角度看作家、看批评家,更易获得反观或内视的洞见。在《因为欣赏,所以批评——浅谈贺绍俊先生》中,李洱列举了贺绍俊对铁凝、莫言、阿来等的评论,指出贺绍俊的文学批评注重知人论世,进而提出,“在文学批评实践中,立足文本、参照人世,由人而文、由本及世,从而相互参照、相互阐发,进而找出其合理性,发现其审美特点,本是中国文学鉴赏、文学批评的正道,岂可轻易丢掉。”通读全书,你会感到,这也是李洱持批评之笔时的夫子自道。

他对于作家的评论常遵循了在“参照”中“阐发”的理路。在《汪曾祺的语言是革命性的》中,李洱认为,汪曾祺的写作有革命意义,“这说的还是他的语言。放在新文学和新时代文学的传统中,他用口语写作,在相当大的程度上,意味着他在给汉语‘松绑’。他要回到诚实的个人,回到真切的语气,回到世俗的烟火,回到一个老百姓的位置。”在《关于莫言的“看”与“被看”》中,李洱提出,“莫言的小说,则是对鲁迅开创的叙事模式、十七年叙事模式以及新时期以来小说中所隐含的‘看’与‘被看’模式的一个重大改造……到了莫言这里,‘被看者’才开始真正发声。”在《邱华栋与他的小说》中,李洱从城市书写的角度把邱华栋界定为“最有力的开拓者”,“在邱华栋之前,即便描述的是中国都市,中国的城市小说也总是带着乡土背景下的城镇小说的味道。有趣的是,中国以前所有描述城市的作品,不管是诗歌还是小说,几乎都显示出对于城市的拒绝和反叛。”邱华栋则“用小说家的目光宽恕了罪,并把它看成是城市活力的某种证词”。这些观点,在评价作家的同时提供了观察的坐标,既完成了专业的批评又营造了文学史意义上的“对话”场域,导引我们更深入地阅读和理解作家和作品。

一份“批评文学”的范本

文艺理论家黄药眠曾提出“文学批评最好能变成批评文学,有风格和华采。”李洱这本书里收录的文章,即可归于黄先生所期待的“批评文学”,自有其“风格和华采”。且看几段精彩的论述,他写张洁:“在波峰浪谷之间奔湧,时而撒欢,时而撒泼;时而凉爽宜人,时而悲凉彻骨;时而高歌猛进地抒情,时而进退维谷地反讽,这是人到中年的张洁在小说中留给人的印象。”他写邱华栋:“如果说别人的小说写的是‘故事’,那么他的小说写的就是‘新事’;如果说别人写的是回忆中的失败,那么他写的就是征服中的快感;如果说别人写的是孤岛,那么他写的就是大陆。”

中国古代的文学批评被称为“评点体”,三言两语,与被评的文本在“共生”关系下融合成新文本,《脂砚斋重评石头记》便是一例。李洱在本书中也提到了评点体,并认为这是中国最重要的批评资源,值得重新认识。他还认为,作家很适合作评点,如果评得好,可以起到画龙点睛的效果。现代以来,文学评论逐渐向文章体演变,到如今,论文体已成主要样式,而文体对于思想的束缚也渐渐显现。选择什么样的评论文体,根本的标准还在于思想能否得以自在表达。

在这一点上,《超低空飞行》亦给人启发。书中收录的文章,体裁多样,挥洒自如。其中,《致广奈:一个成熟的作家,会有自己的修辞》是书信体,作者以对谈的形式,将自己关于经验、风格等文学创作核心概念的看法,娓娓道来。其实,一问一答,最能发挥刺激思想、引发论说的功能。此篇对此作了生动体现。《何为小说家的经验》和《从〈一千零一夜〉开始》这两篇则采取了语录箴言的形式。那些短小精悍,优美的文字闪烁着哲理的灵光:“哦,有多少艺术的秘密,潜形于轻柔的灯烟。油灯在黑暗中闪烁,它突出了黑暗和光明,强调着时间的有限与永恒。你多么怀念油灯下的阅读,它将你一次次拽入前所未有的紧张和满足。”“诗意主要是指打开事物缝隙的能力,是以新的感受力刺破观念的能力,它意味着发现和创造,它意味着多重时间、多种感情在你笔下首次交织,然后渗入语言的幽谷。”

发掘作品背后的世界

朱光潜说,有一类批评家可称为只贪图美味的“饕餮者”。在他们看来,“凡是真批评家都只叙述他的灵魂在杰作中的冒险。”李洱在《超低空飞行》中尽情地穿梭于作家作品之中,他的品读赏鉴却不仅是“饕餮”式的,相反,他以一个学者的目光寻隐探幽,努力勾勒隐藏在作品之后的思想地图或美学谱系。比如,在谈到张洁时,他认为,“关于爱,她其实有着挥之不去的古典情怀。这个古典,有中国传统的影子,却并非中国传统,更可能是由俄苏或西方浪漫小说所建构起来的。”

而最见“功力”的则是《从李辰冬的〈红楼梦〉研究说起》。这篇长文源于李洱在2020年8月16日“比较文学与跨文化研究系列专题论坛”上的演讲。文章从李辰冬其人其事讲起,纵横捭阖,串联起红学史的重要关节,归结至比较文学的主题,进而勾勒《红楼梦》走向经典之路,读来十分过瘾。文中认为,“李辰冬的《红楼梦》研究,可以说是王国维之后,最重要的比较文学研究成果之一。”“李辰冬是第一个以平等的姿态,将中国经典文学与世界经典文学做比较研究,在世界文学范围内给中国小说进行定位的人。”文中还指出,李辰冬的研究或批评具有综合性,他把中国的评点批评,带有实证主义色彩的索隐批评等综合在一起,形成了跨学科研究的效能。“如果不是李辰冬把《红楼梦》放在世界文学史上进行定位,影响到很多红学家的看法,再进行反复阐释,《红楼梦》至少不是我们今天所理解的经典。”在梳理红学史过程中,李洱发现,俞平伯、胡适等开新红学山门的大师对《红楼梦》艺术成就的评价其实并不算高,他对此作出了解释:俞平伯等人与《红楼梦》同属一个文化传统内部,既无法感受到陌生性,又不具备对这个文化的反叛性。“《红楼梦》则是以否定的形式,陌生化、批判性地全面呈现了中国传统文化。”而这种“熟悉的陌生感”,恰是伟大作品的特征。