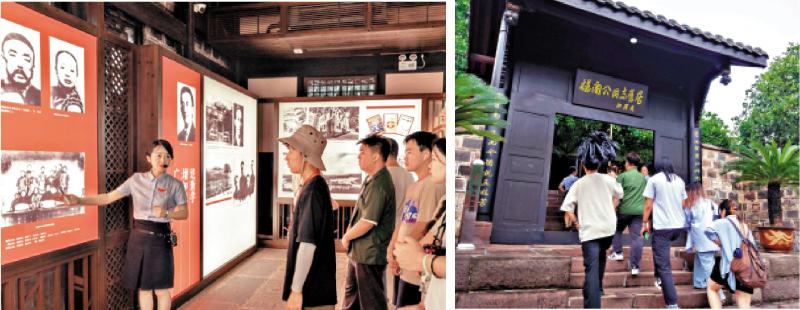

左图:学子在参观中了解潼南革命史。\大公报实习记者吴政铉摄;右图:学子探访名人旧居。\大公报实习记者马见颖摄

【大公报讯】实习记者刘启明、刘秋语、马见颖、吴政铉、温文雅报道:6月19日,香港传媒学子们踏入潼南区双江镇的杨闇公、杨尚昆旧居以及杨氏民宅,在建筑中了解潼南革命史、潼南红色文化,感受巴渝智慧。

杨尚昆旧居又名“四知堂”,是第四任中华人民共和国主席杨尚昆出生的地方,该建筑建于清同治初年,距今已140多年;杨闇公旧居是中国共产主义运动先驱者杨闇公及其五弟杨尚昆当年生活、学习、成长的地方;杨氏民宅始建于清光绪四年,是杨尚昆的堂伯父杨守鲁居住地,其风格展现了西南地区典型的清代民居。

穿过六重门廊,“源泰和大院”的展厅里,杨闇公的三本日记静静陈列,泛黄的纸页上书写着“人生如马掌铁,磨灭方休”。1926年,他与刘伯承、朱德组建军委,发动了中共早期重要的武装起义。1927年,这位29岁的革命先驱杨闇公在重庆佛图关用生命践行了“头可断,志不可夺”的信仰。

“长滩子大院”的门额下,房间里的木床仍保持着百年前的模样。这座占地2800平方米的清代建筑群,39间房屋按“前院─中院─内院─后院”四重院落布局。展厅里,1925年杨尚昆在成都高师附中阅读《新青年》的复原场景,与他晚年回忆录手稿形成时空对话。

现场还有一枚从杨尚昆骨灰中发现的弹片,在展柜里闪着寒光。在1935年云南沾益的空袭中,这枚弹片嵌入他右小腿,直至数十年之后才随火化现身。

建筑结构体现巴渝智慧

随后来到的杨氏民宅是西南地区保存最完整的清代民居之一。5400平方米的建筑群呈“T”字形布局,12个天井如星辰散落,穿斗式与抬樑式结合的悬山顶结构,让整座大院历经百年风雨仍巍然屹立。重庆市潼南区新时代文明实践指导中心主任吴波介绍到:“民宅中的每一处建筑都能体现着家族美好的期冀。正如,屋檐下的木雕,右刻‘锦上添花’,左雕‘三阳开泰’,落款‘戊寅年建’。”

除了建筑的隐喻之外,建筑结构也体现出巴渝建筑的智慧。

据现场导游介绍:“民宅中利用圆柱斜撑,阴沉木镂空雕刻的‘双狮戏绣球’,正藏着古人‘协调合作’的处世哲学。而屋脊鸱吻、瓦当滴水、地栿地漏等构件,既具防火防潮的实用功能,又以‘犀牛望月’‘一品清廉’等雕刻传递着文化寓意。”