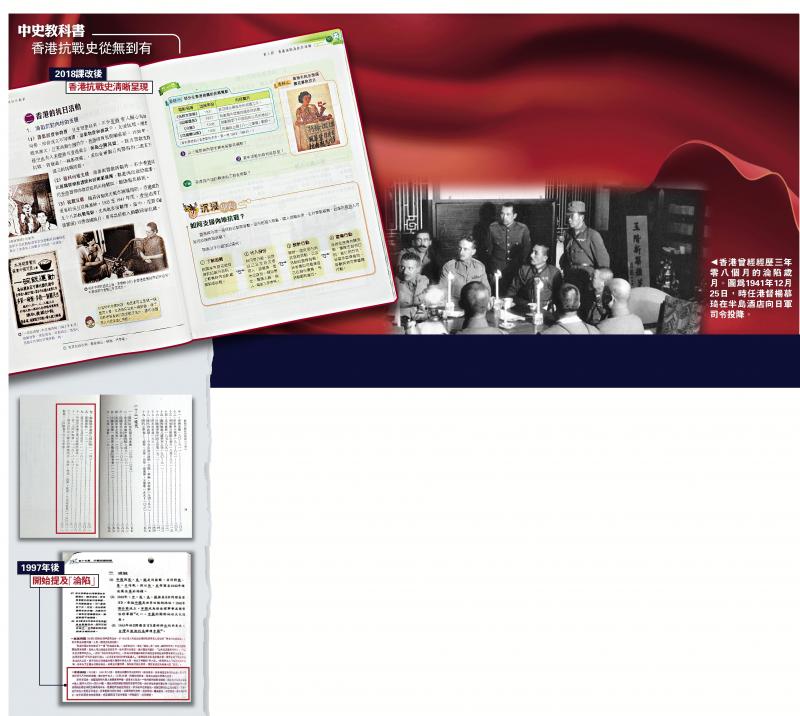

图:香港曾经经历三年零八个月的沦陷岁月。图为1941年12月25日,时任港督杨慕琦在半岛酒店向日军司令投降。

历史教育在任何国家都是建构国民身份认同的重要途径,但香港在回归祖国后第20个年头才真正开始落实中史独立成科。2018年5月,初中中国历史修订课程大纲中,把“香港史”首次加入中国历史科。

抗战无疑是香港历史上不可忽视的重要篇章,但港英政府长期淡化、歪曲这段历史。现在中史加入香港沦陷史之后,有学生得悉原来香港曾被日军侵占,甚感震惊,激发起强烈的家国情怀。学者表示,历史不能遗忘,包括香港在内的抗战史,抗战精神值得永远传承,了解抗战史有助于增强下一代的国家认同感。\大公报记者 汤嘉平(文) 黄洋港、郑雷(图)

“不少亲历日军侵略的港人,都视沦陷为香港历史上最黑暗的阶段。”香港浸会大学历史系副教授谭家齐,曾翻阅回归前的多篇课程大纲、教材及史学刊物,发现这段历史竟然在学生教育中鲜有被提及。

60年代:淡化记忆 抽起现代史部分

三年零八个月的沦陷证明了英国保不住香港,英国人认为,让香港新生代淡化中史以及对香港沦陷的记忆,有助减少市民对英国重掌香港的质疑。“港英政府在70年代以前,基本上抽起了高中中国历史课程的现代史部分,有意令香港学生对内地产生疏离感。”

70年代:只讲“受袭” 避谈“沦陷”

踏入70年代,当年的教育司署因课时和内容冲突,提出改革香港中学中国历史课程计划。有教师提出初中中国历史教育应“详近略远”,并包括“本地历史和东南亚史的内容”。

谭家齐续介绍,在经纬图书社(1973)修订、专供1974年课程所用的中三级《中国历史》课本中,开始系统介绍民初军阀政治及抗战情况。这时,抗日史学习的空间有了扩展,但上述叙事仍只提到香港受袭,亦讲到英国有属地被日本占领,仍然完全避开了香港沦陷的史实。

80-90年代:正式提及香港沦陷时期

沦陷史内容,在1984年《中英联合声明》签署后稍有改变。谭家齐提到,在回归前多套初中中国历史课本中,对香港沦陷作较多处理的,只有由梁一鸣、余炎光、陈伟明编著,文达出版社于1993年初版、再于1997年修订改版的《香港中学适用中国历史》。在注释和教师用书中,明确提到“香港沦陷”的字眼。

“这是首次在初中中国历史课本的正文中,直接说明香港沦陷于日本手中。”谭家齐说道。

2018年后:“详近略远”加入香港抗战史

尘封的历史随着时间流逝逐渐被揭开,一直到2018年5月24日,特区政府教育局才推出《中国历史科(中一至中三)修订课程大纲》,与上一次的大纲(于1997年颁布)相比,新增“香港的沦陷及抗日活动”章节。在初中和新高中中国历史的课程中采取“详近略远”的原则,初中中二下学期开始涉及鸦片战争开始的近代史,直到中三级更是全年都在环绕中华民国、抗日战争至新中国建立后直至改革开放这段历史。

汉华中学中史科老师施育明表示,以前旧课程除了不太注重香港部分外,中三是从清朝入关开始教的。但新课程改革后,中三课程一开始就进入民国时代,清朝部分直接提前到中一、中二教授,方便中三有更多时间教授中国近现代史。“这个‘详近略远’的原则在新课程中很明显,这样香港学生对祖国现在的状况,以及和近现代史的关系,更容易掌握其逻辑关联,也更清晰。”