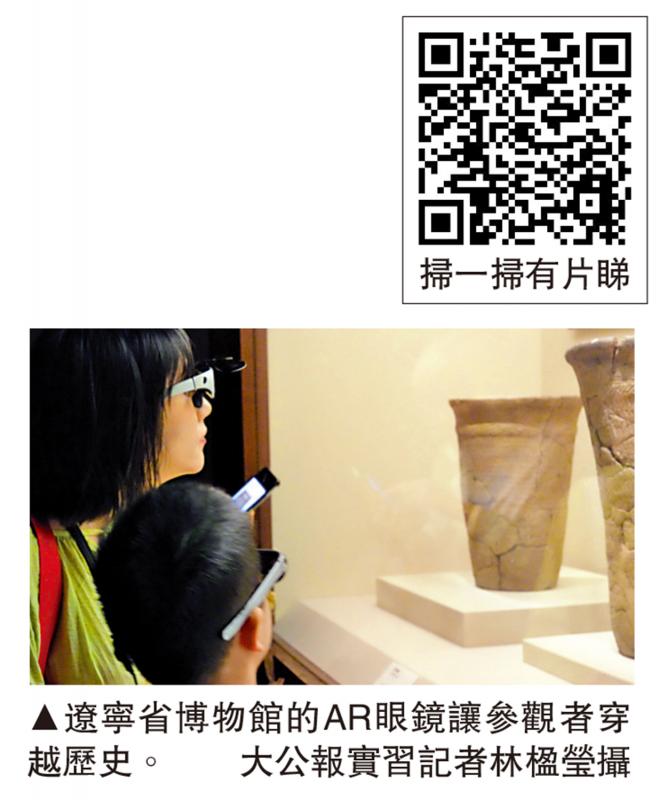

图:辽宁省博物馆的AR眼镜让参观者穿越历史。\大公报实习记者林楹莹摄

“这个瓷器怎么会动呀,好厉害!”戴着AR(扩增实境)眼镜的小女孩,惊奇地指着展柜。与小女孩同样租借了AR眼镜的初二学生张恒睿,来自内蒙古集宁五中,他坐在辽宁省博物馆(辽博)主展馆一隅,与千年文物来了场“私密对话”。

“站在文物前戴上眼镜,它就能自动识别,你可说出想看历史,它就能跳出3D实物图片,还能复原当时场景!”张恒睿神采飞扬地分享体验。

这位13岁的少年已有丰富的博物馆游历经历,北京国家博物馆,河南与天津等多家场馆都留下足迹,这次辽宁之行的科技体验,让他印象尤为深刻。“其他博物馆也有类似设备,产品和价格都差不多,但辽博规模大、文物多,租这个眼镜特别值。”

辽博成立于1949年7月7日,2008年被评为国家一级博物馆。馆藏文物近12万件,涵盖书画、玉器、陶瓷等21个门类,尤以红山文化玉器(如“华夏第一玉龙”白玉猪龙)、晋唐宋元书画等最具特色。

张恒睿还对比了现场实地体验与手机上的《每日故宫》数字游览,直言“现场看更震撼,亲眼见到文物的感觉是屏幕无法替代的。”

除了通过数字化手段让文物“动起来”、“活起来”,辽博文创区以精美产品瞬间征服香港学子。簪花冰淇淋成为“打卡神器”,石榴樽等各式文物冰柜贴令学子爱不释手,反复斟酌,细心挑选。

数字科技重现千年前图景

“这些文创颜值也太高了吧!”来自香港岭南大学的周程晨拿起透光瑞鹤图盖章本,摩挲着投下的变幻光影,“以光线的浪漫重现千年前的图景,这些文创产品,让我们再次触摸到了历史的温度。”

从AR眼镜解锁文物背后的故事,到年轻人争相到博物馆打卡,辽博正以科技与创新为钥,打开历史文化传播的新通道。\大公报实习记者 林楹莹