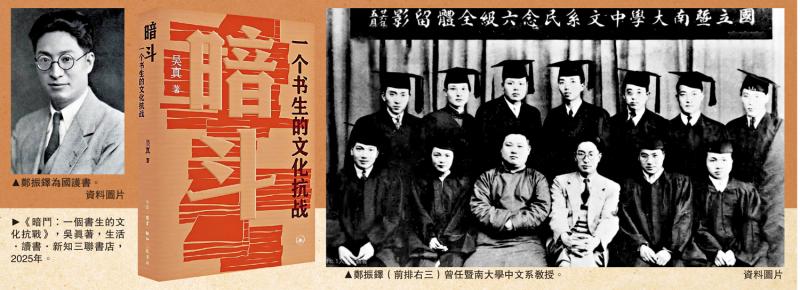

左图:郑振铎为国护书。\资料图片;中图:《暗斗:一个书生的文化抗战》,吴真著,生活.读书.新知三联书店,2025年。\右图:郑振铎(前排右三)曾任暨南大学中文系教授。\资料图片

郑振铎是著名的文化人、藏书家。他在跋《芥子园画传三集》中写道:“收异书于兵荒马乱之世,守文献于秦火鲁壁之际,其责至重,却亦书生至乐之事也。”新近出版的《暗斗:一个书生的文化抗战》(吴真著,生活.读书.新知三联书店,2025年)以大量一手文献和极具场景感的文笔,讲述了郑振铎留守沦陷区上海为国护书的往事,展现了以他为代表的爱国知识分子可歌可泣的文化抗战史。

1940年1月19日,张元济家中,郑振铎、张元济、何炳松等和从重庆取道香港秘密潜入上海的中央图书馆筹备处主任蒋复璁一起成立了专事挽救沦陷区古籍的组织,对外严格保密,对内称之为“文献保存同志会”。这个组织以暨南大学、光华大学、商务印书馆涵芬楼的名义购书,原则上以收购藏书家的整批书为主,未售出的,尽量劝其不售;不能不售的,则收购之,决不听其分散零售或流落国外。

隐秘而伟大的“书籍战役”

1940年1月至1941年11月不到两年时间里,文献保存同志会购进善本珍籍三千八百馀种,其中宋元刊本三百馀种,几乎与北平图书馆经营了二十多年的所藏善本相垺。和“复社”“星六会”“星二会”等郑振铎参与的民间抗日团体一样,“同志会”所做的工作也极为机密,本书作者形容为“地火在运行”。“郑振铎与‘平贾’、敌方争书,灵活周旋于‘书林’潜规则之间,又因身处上海‘孤岛’复杂的斗争环境中,这场‘书籍战役’,只能巧取,不可硬攻,因而更具有特殊的时代意义。”书中第四章“三岔口夺书”和第五章“书林智斗”详细复原了这场隐秘而伟大的“战役”中的两场惊心动魄的“战斗”。

“三岔口夺书”的主角有来自北平的旧书店──也就是郑振铎所说的“平贾”,他们的背后是“满铁”、敌伪组织、汉奸,以及美国哈佛燕京学社,也有如日本京都东方文化研究所的高仓正三等日本人,图书一旦落到他们手中,难逃流失海外的命运。当时,一面是江浙地区藏书家迫于生计,纷纷出售藏书,一面是各方势力汇聚上海,书籍争夺战趋于白热化。郑振铎以中国书店等为阵地,与敌周旋对决。本书围绕玉海堂、海日楼、嘉业堂等藏书的去留,描述了这段惊心动魄的历史。作者在复原历史现场的基础上作出了不少发人深省的评论。比如,谈及高仓正三在《苏州日记》中感慨对郑振铎等求之而不得时,作者写道,“在高仓正三‘天真’的语调下,透出历史的森森寒意──侵略者完全不把自己视作被侵略者的敌人,而且明明是侵略者,却完全没有意识到在当时局势下,哪怕是主观上出于学术意图的结识与见面,也会给被侵略者带来压迫。”这一判断可谓犀利而清醒,深化了郑振铎文化抗战的意义。

“书林智斗”一章,围绕古籍收购、保存和转运等细节,讲述了打通“孤岛”书路的历史往事。作者指出,在这场特殊的战斗中,“无论是上海英国商会会长马锡尔爵士还是美国领事馆,以及主事的重庆香港官员,面对日伪势力和重大的责任,都选择了临阵退缩。这时候,挺身而出,凭借一腔孤勇打通书路的,反而是郑振铎、钱存训、许地山、唐弢、马鑑、陈君葆等布衣书生,以及杨金华(中国书店)、张某(上海海关)等等无名小卒。于是,民间力量穿越了政治铁幕,铺就了一条隐秘的‘孤岛书路’。”后来著名的文学研究者唐弢,当时是上海邮局的甲等邮务员,他冒着极大的风险为“同志会”邮寄信函。而当时在香港的许地山则义无反顾地为郑振铎接收并保管了三千多部古籍。这其中有文人托国运的死生契阔,也有书生传文脉的慨当以慷,更有平民护国宝的忠肝义胆,令人肃然起敬。中华民族之所以历劫不灭、必将复兴,正源乎于此啊。

文化之河上的“郑振铎大坝”

书中有这样一段话,让人印象深刻:“如果将书籍的聚散比喻成长江大河,那么现代史上就有着一座‘郑振铎大坝’:它把江南传统藏书楼的景世珍籍拦截在上海,避免其零落流出海外;古籍珍本也由之大多归于国家,不复隐匿民间,从此之后,国家支持的公共图书馆成为收藏古籍的最大渊薮。”“大坝”的比喻十分贴切,揭示了郑振铎文化抗战的功绩,更表明他对国家古籍事业的开创之功。

而这座“大坝”的炼成经历了极其艰难的过程。其难不仅来自于侵略者的外部威逼,还来自于内心的压抑和朋友的不理解。在发表于1939年1月的《在腐烂着的人们》中,郑振铎写道“他们自己觉得在黑漆漆的长夜里漫游着”,对于自己、朋友和国家前途都失去了信任感。这一年,郑振铎和妻子沉溺于打麻将,日记里多有“雀戏”“雀战”的记载,伴随着难以摆脱的自责和愧疚。如书中所言,“孤岛上的文化人,处于民族国家的道德理想和日常生活压力的紧张拉扯之中,这种张力带来了每时每刻的焦灼与疲倦。”

推动国民政府教育部重金收购《古今杂剧》,是郑振铎为国家收购古书的开始,此事历经波折,耗费了他许多心力,却得不到朋友的理解。叶圣陶认为,“现在只要看到难民之流离颠沛,战地之伤残破坏,则那些古董实在毫无出钱保存之理由。”但郑振铎以坚韧的意志坚持了下来,全面抗战八年,他奉献了三十九岁到四十七岁这一人生黄金时期,为国家保存宋元善本明清精椠一万五千馀种。书中不仅记录了郑振铎抢运古籍的经历,还钩沉其保存在沪图书往事。特别是1941年“一二.八”之后,郑振铎直接与凶残的日本宪兵队短兵相接,离家独居,东躲西藏,坚守气节,搁笔辞稿,杜门谢客,把全部精力和心血放在为国护书上。一度对他的行为表示不解的巴金在晚年回忆往事时说:“我看见他保存下来的一本本珍贵图书,我听见关于他过着类似小商人生活,在最艰难、最黑暗的日子里,用种种办法保存善本图书的故事,我才了解他那番苦心。”时至今日,我们已难以复原当年的情境和当时人的心境,但本书讲述了郑振铎保存图书的多个“故事”,引导我们从这些小切口读懂这位文化英雄的“苦心”。

“一个人的抗战”的丰富意涵

本书是一本郑振铎的抗战传记,也是一部以古籍救护为中心的文化抗战专题史,具有很强的学术性和可读性,在史学研究和写作方法论意义上也给人不少启发。

作者大量使用日记、信件、档案等一手文献完成叙述。以日记为例,除本书主人公郑振铎的日记外,还包括《陈乃乾日记》《王伯祥日记》《张凤举日记》《陈君葆日记》《夏承焘日记》《张葱玉日记》《刘承幹求恕斋日记》《张元济日记》《舒新城日记》《周佛海日记》以及日本人高仓正三《苏州日记》等。同时,作者充分考虑到日记这种“有意史料”的书写往往存在“利己”倾向,故又十分重视利益不甚相关的旁观者的记录。这样,通过“有意史料”与“无意史料”的对比,来弥合历史叙事中的“裂缝”。众所周知,相比于真实的过往,史料总是以碎片状态存在。因此,历史撰述需要以史料为依据,又需要精妙的想像力,如此方能将碎片的史料拼出完整的图景。多方史料的对比,犹如让当事人隔空对簿公堂,故历史研究又有老吏断狱之比,也正是在这样的细致勘断中,本文前面提及的那些隐秘往事鲜活而令人信服地展现出来。

更重要的是,本书深入郑振铎的情感世界,从他蛰伏时期的日记中,找寻到与徐微在难中“盘桓相守”的细节。徐是郑在暨南大学时的学生,当时以商统会职员的身份作掩护,保持着和苏北新四军的联系,输送进步青年到根据地去。郑振铎对此应该不知情,但两人在黑暗深海中互相照亮,为这段艰苦的岁月增添了一抹亮色。在书中,作者不但对这段情感往事作了细致复盘,而且结合顾颉刚与谭惕吾、梅贻琦与杨淨珊等相似案例,以“男性凝视和女性沉默”的视角作了深度分析,指出这些“绝恋”折射出20世纪中国社会性别关系的一个侧面。这些内容让本书超越了文化抗战的“史”的重构,深入抗战中和文化中“人”的内心,展现了郑振铎这场“一个人的抗战”的丰富意涵。