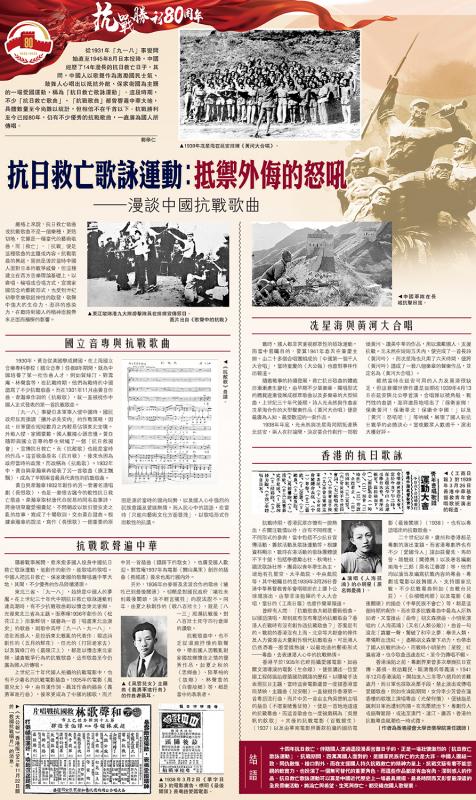

图:抗日救亡歌咏运动:抵御外侮的怒吼

从1931年“九一八”事变开始直至1945年8月日本投降,中国经历了14年漫长的抗日救亡日子,其间,中国人以歌声作为激励国民士气、鼓舞人心唱出以抵抗外敌、保家卫国为主题的一场爱国运动,称为“抗日救亡歌咏运动”。这段时期,不少“抗日救亡歌曲”、“抗战歌曲”都曾响遍中华大地,具体数量至今尚难以统计,但相信不在千首以下。抗战胜利至今已经80年,仍有不少优秀的抗战歌曲,一直广为国人所传唱。\郑学仁

严格上来说,抗日救亡歌曲或抗战歌曲不是一个乐种,更贴切地,它算是一种当代的艺术歌曲,而“救亡”、“抗战”便是这种歌曲的主题或内容。抗战歌曲的兴起,固然是源于当时中国人面对日本的战争威胁,但这种建立在西方音乐理论基础上,以齐唱、轮唱或合唱方式,宣扬家国信念的艺术形式,也受到世纪初学堂乐歌延伸性的启发,歌声中强大的生命力、澎湃的感染力,在战时对国人的精神面貌带来正面而积极的影响。

国立音专与抗战歌曲

1930年,黄自从美国学成归国,在上海国立音乐专科学校(国立音专)任教8年期间,就为中国培养了第一批作曲人才,例如贺绿汀、刘雪庵、林声翕等,在抗战时期,他们为战时的中国谱写了不少抗战歌曲。而在1931年11月由黄自作曲、韦瀚章作词的《抗敌歌》,就一直被视作中国人正式发表的第一首抗战歌曲。

“九一八”事变日本军事入侵中国时,国民政府反而强调“攘外必先安内”的作战策略,因此,日军便在短短数月之内轻易占领东北全境。外敌入侵、家国蒙难,国人难掩心头悲愤。黄自随即与国立音专的学生组织了一个“抗日救国会”,宣传抗日救亡,而《抗敌歌》也就是当时的作品。这首歌曲原名《抗日歌》,后来也因为政府当时的政策,而改称为《抗敌歌》。1932年中,黄自与韦瀚章再发表了另一首歌曲《旗正飘飘》,成为了早期两首最具代表性的抗战歌曲。

黄自与韦瀚章1932年创作的另一套著名清唱剧《长恨歌》,也是一套借古讽今的软性抗日救亡歌曲,韦瀚章取材唐代白居易的同名叙事诗,将唐明皇宠爱杨贵妃、不问朝政以致引发安史之乱的故事,写成了十阕歌词,交由黄自谱曲。根据韦瀚章的说法,写作《长恨歌》一个重要的原因是源于当时的国内局势,以及国人心中强烈的民族意识及爱国热情。而人民心中的话语,在当时“只能向艺术文化方面发洩”,以歌唱形式作出软性的抗议。

抗战歌声遍中华

随着战事展开,愈来愈多国人投身中国抗日救亡歌咏运动,能创作的创作,能歌唱的歌唱。中国人把抗日救亡、保家卫国的歌声唱遍中华大地,其间,不少优秀的作品陆续涌现。

东北三省、“九一八”,始终是中国人的梦魇。在上世纪三十年代中期抗日救亡歌咏运动到达高潮时,有不少抗战歌曲都以怀念东北家乡、光复东北三省为主题。张寒晖1936年创作的《松花江上》形象鲜明,被誉为一首“唱尽东北血泪史”的歌曲,副歌中高呼“九一八、九一八”,悲壮而感人,是控诉东北战乱的代表作;阎述诗创作的《五月的鲜花》、任光的《打回老家去》以及贺绿汀的《嘉陵江上》,都是以怀念东北家乡、谴责战争行为的抗战歌曲,这些歌曲至今仍广为国人所传唱。

上世纪三十年代国人拍摄的抗战电影中,也有不少著名的抗战电影插曲。1935年的电影《风云儿女》中,由田汉作词、聂耳作曲的插曲《义勇军进行曲》,后来更成为了中国的国歌,而片中另一首插曲《铁蹄下的歌女》,也广受国人欢迎。刘雪庵1937年为电影《关山万里》创作的插曲《长城谣》后来也风行国内外。

另外,1936年由麦新及孟波合作的歌曲《牺牲已到最后关头》,明显是对国民政府“牺牲未到最后关头,决不轻言牺牲”的说法说不。同年,由夏之秋创作的《歌八百壮士》,就是“八一三”淞沪抗战后,对八百壮士死守四行仓库的赞歌。

抗战歌曲中,也不乏从温婉抒情的歌声中,带出国人因战乱对家国故乡怀念之情的优秀作品,如夏之秋的《思乡曲》、陆华柏的《故乡》、林声翕的《白云故乡》等,都是当中的表表者。

冼星海与黄河大合唱

战时,国人都非常重视群众性的歌咏运动,而当中最瞩目的,要算1941年春天在重庆主办、由二十多个合唱团组成的“中国第一个千人大合唱”,当时重庆的《大公报》也曾对事件作出报道。

随着战事的持续发展,救亡抗日歌曲的体裁亦渐渐产生变化,由早期不少单乐章、独唱形式的体裁逐渐发展成群众歌曲以及多乐章的大型组曲,上世纪三十年代后期,诗人光未然与作曲家冼星海合作的大型声乐作品《黄河大合唱》便是最广为人知、最受欢迎的一套作品。

1938年年底,光未然与冼星海同期抵达陕北延安,两人在讨论间,决定要合作创作一部歌颂黄河、赞美中华的作品,用以激励国人、支援抗战。光未然在短短五天内,便完成了一首长诗《黄河吟》,而冼星海也只用了六天时间,便将《黄河吟》谱成了一套八个乐章的声乐作品,并定名为《黄河大合唱》。

虽然当时在延安可用的人力及资源很缺乏,但这套旷世杰作还是如期在1939年4月13日在延安陕北公学首演,合唱队以号角般、战斗性的曲调,澎湃激昂地唱出了“保卫家乡!保卫黄河!保卫华北!保卫全中国!”以及“黄河!怒吼吧!”等呐喊,展现了国人对抗日战争的必胜决心。当晚观众人数逾千,演出大获好评。

香港的抗日歌咏

抗战时期,香港民众亦怀有一腔热血,在关注战情以外,亦有不同程度、不同形式的参与,当中包括不少抗日宣传活动、筹款活动及歌咏运动等。根据资料显示,战时在港活动的歌咏团体便不下十个,包括学德励志社、秋鸣社、铁流歌咏社等,团员以青年学生为主,场地有孔圣堂、太平戏院、中央戏院等,其中较瞩目的是1939年3月26日香港中华基督教青年会唱歌班在上环卜公球场演出、由黎草田指挥的千人大合唱,当日的《工商日报》也曾作简单报道。

曾经有人问:“抗战歌曲大都是艺术歌曲,以国语演唱,那到底有没有粤语的抗战歌曲?香港人在战时有没有创作过抗战歌曲?”答案是有的。战前的香港没有上海、北京等大都会的条件及人力资源去大量创作现代抗战歌曲,可是港人仍然凭着一腔爱国热诚,以最地道的艺术形式─粤曲,去表达港人心中的抗战热情。

香港早于1935年已经拍摄爱国电影,如由关文清导演的电影《生命线》,便是讲述一位爱国工程师协助修筑国防铁路的历程,以隐喻手法表现抗日主题,当时这套电影还曾一度被香港当局禁映,主题曲《儿安眠》一直被视作香港第一首粤语流行曲,而片中另一首由主角吴楚帆主唱的插曲《不堪重睹旧征袍》,便是一首地地道道的抗战粤曲,而这首歌曲也一度被戏称为“吴楚帆的饮歌”。其后的抗战电影《百战余生》(1937)以及由华南电影界筹款拍摄的国防电影《最后关头》(1938),也有以粤语唱出的抗战歌曲。

二十世纪以来,广州和香港都是粤剧的演出重镇,而省港粤剧界也有不少“爱国伶人”诸如薛觉先、马师曾、新靓就(关德兴)以及著名编剧南海十三郎(原名江誉镠)等,他们均以演出及编写抗战内容的粤曲、粤剧或电影以鼓舞国人、支持国家抗战,不少抗战粤曲例如《血战台儿庄》、《白杨桥殉节》以及电影《最后关头》的插曲《中华民族不会亡》等,都是这个时期的创作。而在众多抗战粤曲中最为人所熟知者,又当推由“曲帝”胡文森撰曲、小明星演唱的《人海孤鸿》(又名《人类公敌》),曲首一句滚花:“霹雳一声,惊破了和平之梦;举世人类,准备鲜血流红。”尽显胡文森笔下功力,也带出了国人抗战的决心,而战时小明星的“星腔”红遍省港,也令歌曲迅速走红,至今仍传唱不辍。

香港沦陷之前,粤剧界更曾多次举办抗日宣传、募捐、救助难民、赈济伤兵等义演。1941年12月香港沦陷,开始进入三年零八个月的苦难岁月,而日军也采取高压手段,禁止演出或传唱爱国歌曲,例如在沦陷期间,女伶李少芳曾在莲香楼的歌坛上演唱粤曲《光荣何价》,便被指是讽刺日军而遭到拘捕。在高压统治下,粤剧伶人或销声匿迹,或逃至澳门、湛江、广西,香港的抗战粤曲风潮也一时式微。(作者为香港浸会大学音乐学院兼任讲师)

结语:

十四年抗日救亡,伴随国人渡过这段漫长苦难日子的,正是一场壮怀激烈的“抗日救亡歌咏运动”。抗战期间,四万万国人面对的,是国家民族存亡的大是大非。中国人团结一致,同仇敌忾,枪口对外,而在支援国人持久抗战救亡的精神力量上,抗战文艺有着不能忽视的软实力,也扮演了一个无可替代的重要角色,而这些作品都是有血有肉、深刻感人的作品。抗日救亡歌咏运动可以算是中国近代历史上一场最具规模、最长时间而又影响最深远的全民音乐活动,将沦亡与希望、生死与存亡,都交织在国人歌声里。