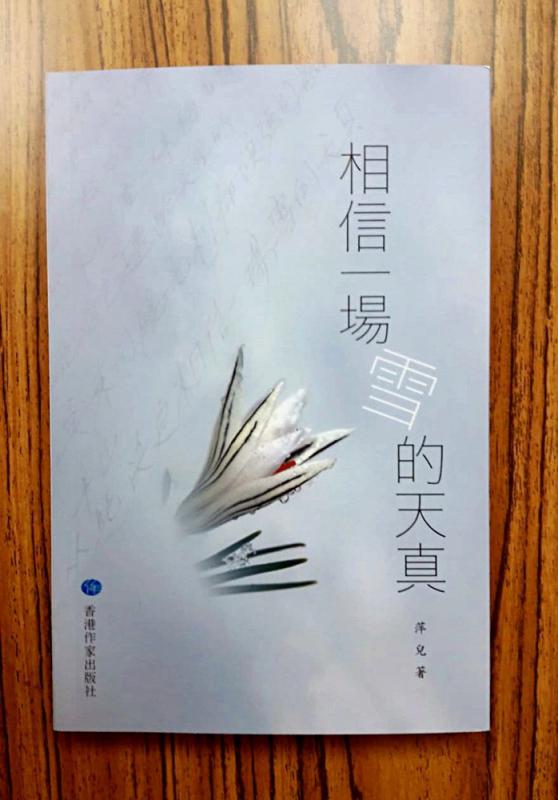

图:《相信一场雪的天真》,香港作家出版社,二○一九年二月第一版\作者供图

与萍儿(罗光萍)相识快有十六七年了。最初没注意到她喜欢写诗,读她的诗集还是第一次,以前只是在微信朋友圈裏时不时读到她的几句短诗。据说,她十六岁就开始写诗,发表的处女作是《别》。这部诗集《相信一场雪的天真》,所收的一百零六首诗,是最近七、八年创作的。

读她的诗作,我常常会闪过一个念头,谁和萍儿谈恋爱一定会很不容易,因为她的诗特别讲究诗意,她的人生也一定会讲究诗意。诗意应该是超乎寻常的。写诗,必须有情。诗人比一般人敏感,也比一般人多情。敏感的女人,多情的女人,爱上这般女人的男人会付出更多。

说到诗意,那是一种非常个人化的情绪,诗人沉浸其中,独自吟咏。通俗说,诗意就是诗的内容和意境,是诗人用一种艺术方式,对於现实或想像的描述,是自我感觉的表达,把情感编织成一首诗。只有情感专注了,才会想到去写它,於是,情感昇华为诗歌。

读萍儿的诗句,“一支笔与一张纸对峙/艰难写下一颦一笑”,“黑夜擅长颠覆/犹如秋天擅长俘虏”、“你说/生命的欢愉/总是/太瘦”……可见,诗意是描述人性幽微的美妙,是充满想像空间的。比如,对日常世俗的超越,奇特的细节,微妙的氛围,生活的脱轨,灵魂的出窍;比如,来自自然的一缕芳香,强烈的感受,让诗人反覆回味,积蓄着突然爆发;比如,某天你突然看到一幕,与你平时不一样,你就感觉到一种新的感受,不经意的发现而产生新的情绪;比如,是脑筋急转弯,或有点类似“禅”的顿悟,观念的转变,思维的转换……这些就是诗意,就是情转化的意。

读萍儿的诗,常常会读到“我”字。打开这部诗集,第一首,“月月年年/你的目视/始终/让我无比坚毅”;第三首,“我看到黑夜/看到昏黄的路灯/看到了茫/就是看不到你”;第四首,“我承认/我从来不善於讚美春天”;第五首,“我忍着疼痛睡了/我并不想/把自己变成一首忧鬱而烦乱的诗”……写诗有个“我”,一般被认为是诗歌的主体。早前我听一位北京诗人说过,“主动地生活,被动地写诗”,才会真正具有诗歌的价值。其实,萍儿的诗,无论“有我”还是“无我”,“我”都在那裏,万物由“我”而生。这个“我”,不是空空蕩蕩的我,不是无血无肉的我。“我”,实实在在、可触可摸,有魂有灵。

过了四五十岁的人,往往会回顾人生很多的节点。那天十多个媒体圈中人聚餐,萍儿拿出这部新书签名送赠好友。无意中听到有人说,萍儿有的诗还真没看懂。萍儿在代后记中说,她始终认同,“诗歌不必要你懂,而是要你感觉……真正好诗,在‘懂’之前,已被感动”。诗歌很美妙,有时诗歌又很让人纠结:懂或者不懂,是难以说清道明的问题。参加过一些诗歌研讨会或诗歌论坛,发现一个有趣现象,只要谈论起诗歌,最后总有人绕到懂或者不懂的问题上。可以断定:懂和不懂的辩论是没有结果的。

“诗歌升温”、“诗歌回暖”成为持续讨论的热点话题,诗歌与日常生活、公共世界、社会文化空间的关係,越来越密切是不争的事实。读萍儿的诗,我有时会有一种误读错读。我总觉得,诗是一种大关怀,一种大情怀。当代社会正在巨变,诗人应该投身这种生活,把这种改变描述下来,诗歌精神对我们的灵魂还能构成多大的衝击力,成为当代汉语诗歌写作的普遍性焦虑。我的误读在於,觉得萍儿的诗多的是“密室独语”和“精英隐喻”。如果只是专注於个人内心的一点小感受、小情绪,格局是不是显得有点小。我承认,这是错读,不能狭隘地理解为小情小感,它也可能是情绪,或情景,或情调,或情怀。大时代确实需要大诗人,但人们也需要“小诗人”。这才是完美的生活,才是完整的社会。