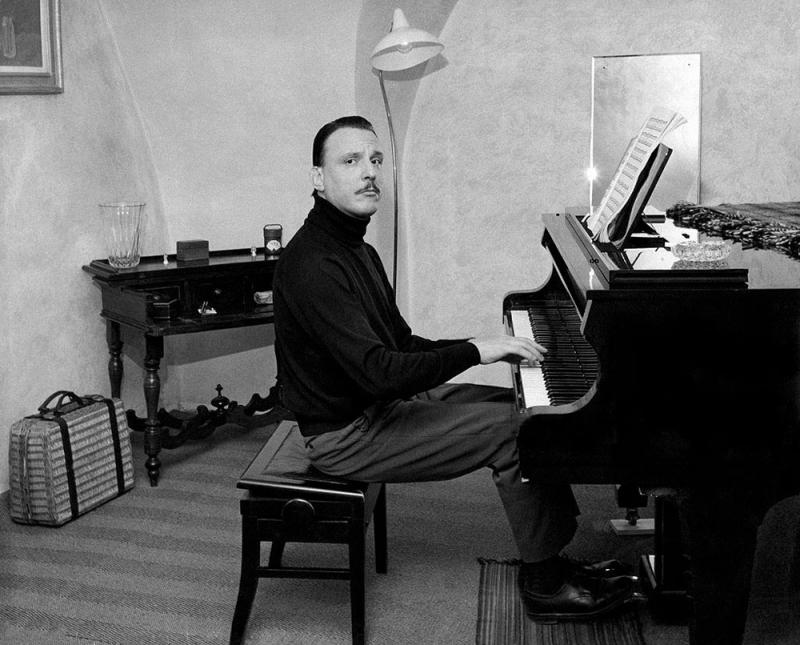

图:意大利钢琴家米开朗杰利\作者供图

最近,为了解罗马文明的源流而细读陈乐民先生的《欧洲文明十五讲》,不至於下月初去意大利旅行时,迷失在那些方尖碑和古老回廊之间找不到出路。陈先生讲到如今的意大利人“浪漫得不得了,自由得不得了”,一点也不像他们尚武的祖先,骨子裏那种深沉的近乎於凝重的气质经了日耳曼人的衝击,加上东西文明的汇流以及浪漫主义的装点,竟早已不知去向。

我并不反对作者对於意大利人鬆散、随意甚至不守时的评断(罗马街头随处可见为一杯咖啡而放空一整个下午的亚平宁半岛居民),只是在古典音乐的世界中,几位享有极高声誉的音乐家如阿巴度、波里尼以及我们稍后将要介绍的米开朗杰利(Arturo Michelangeli,一九二○─一九九五),却都不是这样閒适鬆散的性情。他们都低调,从某种程度上说也是古怪,与我们惯常想像中欢愉乐天的意大利人相去甚远。据说,俄罗斯人将“没有缘由的笑”当成是“傻瓜一般的举动”,而如此冷峻不合群的做派,竟能从意大利钢琴家米开朗杰利那裏,找到呼应。

“冷”是我们介绍米开朗杰利时绕不开的关键词,不论他的待人接物,抑或他演奏音乐的姿态,都是出了名的冷静克制。米开朗杰利四岁开始学习钢琴,是米兰音乐学院众人皆知的音乐天才,却在十八岁那年的伊莉莎伯女王国际钢琴比赛上仅得到第七名。当届的评审、二十世纪伟大的钢琴家鲁宾斯坦为米开朗杰利打了很低的分数,显然,米氏俭省而克制的琴音并未打动这位注重音乐情感与情绪表达的大师。幸好,这个不够二十岁的年轻人翌年在日内瓦国际音乐比赛上夺冠,当时的评审、同样因古怪性格著称的科托,竟然声称从他的琴音中听出李斯特的味道。

恐怕没有人知道,科托将米开朗杰利与李斯特并置谈论的真正原因(或许因为两人都生着电影明星一般的俊美面孔),但显而易见的是,与李斯特的高调、富有表现慾且语不惊人不休的行事风格相对,米开朗杰利过着近乎隐士一般的生活,演奏範围也有限,曲目单上翻来覆去不过是贝多芬、德布西和拉威尔等寥寥数个名字。身为一位以巡演为生的钢琴家,他甚至公开表达自己并不喜欢登台演出,虽然他的几乎每一场演出都成为后世乐迷反覆聆听细味的经典。“你看,这麼热烈的掌声,如此多的观众,可是在这一个半小时内,你将愈发地感到孤独。”晚年的米氏,曾对经纪人兼伴侣玛丽如是说。

当然,“孤独”对真正的艺术家而言,从来都不嫌多。没有孤独滋养,米开朗杰利演奏的德布西、贝多芬以及斯卡拉蒂,恐怕会失去不少欲说还休的神秘意味,乐迷也不会一面津津乐道於这位意大利钢琴家的冷静与寡言,一面排队买他的演奏会门票,儘管冒着音乐会随时将因为钢琴家本人不知从哪裏找来的藉口而取消。据说,米开朗杰利取消某次在瑞士的独奏会,竟然因为演出前三天的一场雨。

这样一位钢琴家若生活在今天,恐怕一早因为不懂经营社交媒体而被乐迷遗忘,更因为随意取消演出的古怪性格而被经纪公司拉黑。在那个包容性与多元化远胜於当下的音乐世界中,米开朗杰利能够因为孤傲、因为不从俗不合群而成名,反观今天的乐坛,恐怕早已容不下这样另类的、不循常理的天才。想学陶渊明“倚南窗以寄傲”?哪有YouTube的千万粉丝来得过瘾。