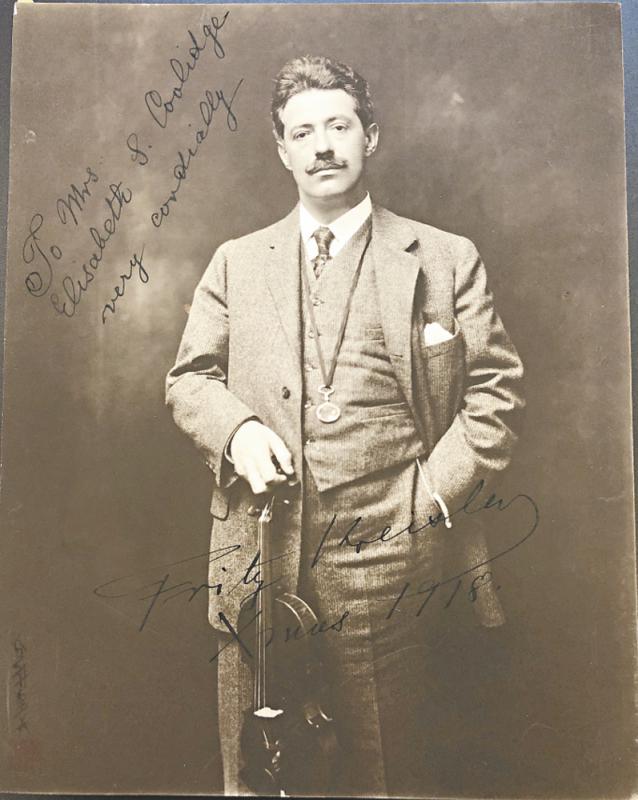

图:小提琴家克莱斯勒 作者供图

前两篇专栏文章中,笔者与各位分享了二十世纪小提琴界“双璧”海菲茨与奥伊斯特拉赫的故事,而这两位性情与演奏风格截然不同的著名音乐家,竟不约而同地对同一位前辈表现出至高的敬仰及崇拜:海菲茨将此人视作“偶像”,声称自己年轻时“曾极力模仿他的演奏风格”;奥伊斯特拉赫亦曾在日记中写道,当年聆听这位前辈的现场音乐会如何给自己留下“永远无法磨灭的印象”。这人便是美籍奥地利小提琴家弗里茨.克莱斯勒(Fritz Kreisler,一八七五至一九六二)。

克莱斯勒可说是为小提琴而生的人:七岁进入维也纳音乐学院学习,教他乐理的老师是鼎鼎有名的作曲家布鲁克纳。两年后,他获得维也纳音乐学院大赛金奖,随即前往巴黎音乐学院深造,跟随小提琴名师马萨学艺。马萨名下不乏天资卓著的学生,包括技巧高超的、以“魔鬼跳弓”闻名的维尼奥夫斯基,但克莱斯勒的医生父亲某次接到马萨的亲笔信,信中说“小弗里茨是我最得意的门生”。

值得一提的是,克莱斯勒本人最推崇的小提琴家竟是维尼奥夫斯基。他曾与一位朋友谈起五岁时的自己如何在听到维尼奥夫斯基现场音乐演出后被深深震撼,以至於立志要成为一名小提琴家,然而,这故事与克莱斯勒时常提及的那些音乐轶事一样难辨真假,因为他五岁那年正是这位波兰音乐前辈去世的年份。

克莱斯勒虽说因为精湛琴技和作曲技巧而被当时的乐迷乃至一众音乐家视作偶像,他本人却并不是高冷的艺术家,正相反,他总是以幽默、随性又健谈的形象示人,喜欢开一些无伤大雅的玩笑,甚至撒撒小谎。在他还不是那麼出名的时候,克莱斯勒时常在巡迴音乐会上演出自己创作的作品,却谎称是他从偏远修道院或是老宅中发现的十八世纪某位少为人知作曲家被遗忘的作品。虽说如今这些作品如《爱的喜悦》和《爱的悲伤》等已然成为演奏家常演常新的可爱小曲,但当时这些假充与谎言确实为这位不拘小节的小提琴家惹来不少麻烦,后来终能得到乐迷的谅解,恐怕还得归因於他太过高超和炫目的琴技。再想想传奇小提琴家帕格尼尼,如果不是因为琴艺实在高超,又有哪位观众能忍受他演奏时摇晃的站姿和动辄翻白眼的古怪表情呢?

克莱斯勒手指灵巧,尤其擅长揉弦,其奏出的颤音被称为“魔鬼颤音”,足以让那些天资平平的演奏者羨慕甚至嫉妒。每每我聆听他在一九三○年代演奏《爱的忧伤》现场录音,总能从旋律转折与音色浓淡中听出鬼马俏皮的味道,与克莱斯勒本人的任性率直性情对照,格外惹人会心微笑。

克莱斯勒与当时不少音乐家私交甚笃,也时常与好友合作音乐:他曾自告奋勇为十一岁的海菲茨担任钢琴伴奏,也曾与钢琴家兼作曲家拉赫曼尼诺夫合作二重奏。克莱斯勒不喜欢排练,又偏爱背谱演奏与即兴发挥,这让行事严谨的同伴很是头痛。据说某次两人在纽约卡内基音乐厅合作音乐会,奏到一半,克莱斯勒竟然忘谱,悄声问拉赫曼尼诺夫:“我们在哪裏呢?”拉赫也是丝毫不给好友留情面,不慌不忙地回一句:“我们在哪裏?我们这不是在卡内基音乐厅嘛!”