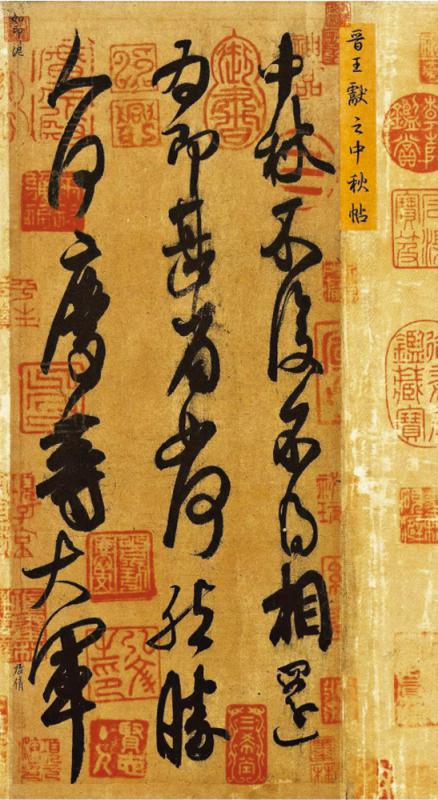

图:《中秋帖》(局部)。\故宫博物院藏

上篇专栏,我们谈及“三希堂”中晋代名家王珣的名作《伯远帖》,今次来谈谈乾隆至爱的另一件书法珍品──王献之的《中秋帖》。

《中秋帖》,顾名思义,作於中秋之时。月圆夜,献之怀想远方友人,夜不能寐,披衣起身,索笔疾书。如今传世的字帖仅有三行二十二个字,却情意恳切:前半段“中秋不复,不得相还。为即甚省如何。”交代时间(中秋)和事由(友人不还,不知现况若何),后半段“然胜人何庆?等大军。”抒写心情,一个“等”字写尽绵长思念,让千百年后诸人仍心有戚戚。

《世说新语》中曾对魏晋风骨有生动记述,当代哲学名家冯友兰谈论“魏晋风流”时,以“必有玄心”“须有洞见”“须有秒赏”“必有深情”形容之,其中“必有深情”在晋人书法中,尤为显见。“三希堂”中三件珍宝俱属晋人,《伯远帖》遥问远方友人是否病愈,《中秋帖》挂念他处亲友是否安好,王羲之写作《快雪时晴帖》时,虽说见到风住雪霁而心境明朗,不似王珣及王献之那般缱绻忧伤,却同样用情不浅,颇堪细味。

相较於《快雪时晴帖》的惬意潇洒与《伯远帖》的凝厚深沉,《中秋帖》在表意及铺陈情感上,介乎二者之间。二十余字几乎一笔写成,气韵连贯生动,难怪获梁武帝萧衍称为“绝众超群,无人可拟”。现如今收藏於故宫博物院的此帖,既完整保存原作,亦附有明代董其昌和清朝乾隆皇帝等题写的诗文及绘画等,其中乾隆以“至宝”形容此稀世奇珍,董其昌(一五五五至一六三六)更是转述前辈书法家米芾的话,称“大令(指王献之)此帖米老(指米芾)以为天下第一。”

有趣的是,这位被董其昌尊称为“米老”的宋代著名书法家米芾(一○五一至一一○七),或许和这位后辈开了一个小玩笑。据今人考证,现藏於故宫的《中秋帖》不论从用纸(竹料纸在东晋尚未出现)或从用笔(东晋书家未有使用无心笔)角度看,恐非献之原作,而是宋人临本,临帖之人,正是米芾。

与前文所述《伯远帖》的命运近似,《中秋帖》在民国初年离京,辗转多地,从台湾到香港,最终在收藏家张伯驹的协助下由国家购回。时移世易,国宝重归,这又是另一个温厚情深的故事了。