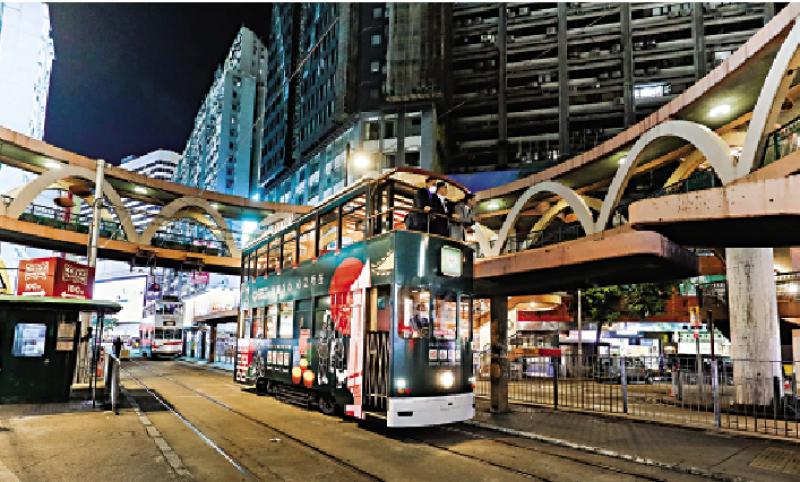

图:电车穿梭港岛,形成一道流动的风景线。/图源:香港电车Facebook

每天走在香港的街道,常常想起张爱玲说的“市声”。她写香港生活:“我喜欢听市声。我是非得听见电车声才睡得着觉的。在香港山上,只有冬季里,北风彻夜吹着长青树,还有一点电车的韵味。”相比中国文人常见的乐山乐水,她更亲近世间声色。

傅雷也好、王安忆也好,都说张爱玲是一个世俗的人。她对生活的庸常细节,怀着一股热切的喜好。香港城市中挤挤挨挨的人和事,在她笔下充满热腾腾的人气,有声有色。“许多身边杂事自有它们的愉快性质。看不到田园里的茄子,到菜场上去看看也好──那么复杂的、油润的紫色;新绿的豌豆,熟艳的辣椒,金黄的面筋,像太阳里的肥皂泡。”

声音和色彩一样,托物而存在,有人说物的繁响才是城市灵魂的生机所在,称为“音景”(soundscape)。葡萄牙诗人Fernando Pessoa(一八八八至一九三五)写都市“在白昼,连声音都会发光”(In broad daylight even the sounds shine)。而光线色彩何尝不是一种交响之声?

在香港,一面是市声繁杂喧腾,以声为景;一面是海天山川茂盛苍茫,以景显声。很少见一个国际大都会,也有极其生活化的一面,同时又是一个大田园。许多人对香港有一个共同感受就是“便利”。这个便利,体现在日常生活的方便,社区街市食肆、商场小公园应有尽有,篮球场周边用铁丝网围起,也要有。这个便利,体现在城市的高度集中和交通便捷,打工白领每天挤地铁巴士返工,差不多一个小时就到城市最远端了。这个便利,体现在从香港到世界各地往来畅达。音景就在来去中,徐徐铺开蒸腾、哗哗啦啦碰撞──

谁能想到,香港之晨的morning call会是鸟叫。闹市蜗居的清晨,鸽子早早在窗外咕咕叫,吵得晏睡的人又爱又恼。跑马地社区,一种淒厉的鸟叫声常常于凌晨五六点撕破晨雾,声声急促,穿透窗櫺,始终不知这鸟到底长什么样,牠日复一日的呼喊除了叫早到底有什么诉说。

过街的斑马线两端配合红绿灯的钟声二十四小时不捨昼夜,绿灯亮时钟声快,似乎在催促“快走快走”,钟声渐慢时预告红灯即将出现。走多了,自然会根据钟声的节奏判断是快走还是等候。

张爱玲用来催眠的电车韵味依旧,叮叮当当讲着百年故事,款款而行。深夜末班车常常只载一两个乘客,撞击铁轨摇晃着疾驰。车身五颜六色的广告成了一道流动街景。我曾守在电车总站附近拍不同彩装的电车,很快凑足了九宫格,昵称电车“九美图”。熟悉香港的,可自行脑补叮叮当当的画外音。

而“北风彻夜吹着长青树”之声已成过往,代之以长风穿过群楼间的峡谷发出的呼啸,令人以为风很大,其实因为楼林过于密集,风的路径过于曲折而发出的叹息。天星小轮的汽笛声在短短七分钟的维港航程中,已经来不及鸣响了。西环的海味舖依然叫卖着海货乾品,太阳晴好的日子,黄的花胶、白的鱼干、红的大枣、褐的火腿、灰的鲍鱼干,沿街排开晾晒。乡村的晒秋,成了港版“晒海”。小巴风驰电掣穿梭于街巷,越来越多的填海区,倚楼听风观霞。流连于酒吧的各种肤色夜归人,用自己的语言交流欢喜或忧愁。

香港的市声并不吵闹,更像烟火的蒸腾。是否内心孤独的人更喜爱市声呢?用温热的市声来填充内心的孤冷,对于张爱玲那样成长经历的人,不难理解。所以她觉得“长年住在闹市里的人大约非得出了城之后的才知道他离不了一些什么,城里人的思想,背景是条纹布的幔子,淡淡的白条子便是行驰着的电车──平行的、匀淨的,声响的河流,汩汩流入下意识里去”。而对于另一些人,离开闹市之后才知道他需要什么。内心丰盈的人,一个人就活成了一支乐队,而这个丰盈需得一个素淨的背景衬托才好。恰好,在香港,孤独与丰盈,都有所寄放,各得其所。

走出市声,到任何一片山林,任何一片海岸,任何一条村落,感觉一下子落进静寂中,除了海浪的波涛声、林梢的风声、啾啾的鸟鸣,就是空气在耳边流动的声音、自己的脚步声呼吸声。发现寂静、景色都是有声音的,五颜六色劈哩啪啦绽放,树树草草都会开花,声音是芬芳的;云朵哗地抱团集聚又哗地散开,像一孩子欢笑跃腾,声音是清甜的。

香港那么浮华,浮华得令人炫目。香港又那么务实,一分一毫地拚,面相干净整洁的年轻小伙每晚在楼道收垃圾袋,见到人彬彬有礼。香港那么精致,城市管理精细到每一块指向地铁的路牌;香港又那么天然,大片田园保留着朴素本色。香港看似骄傲优雅,却又琐琐碎碎,在一地鸡毛中端着身架款型,漠然肃冷的外表下,藏着不可言说的忧虑焦灼。

声声色色,不绝如缕。过去是生活,现在仍是生活;过去视为诗意,现在也是生活。