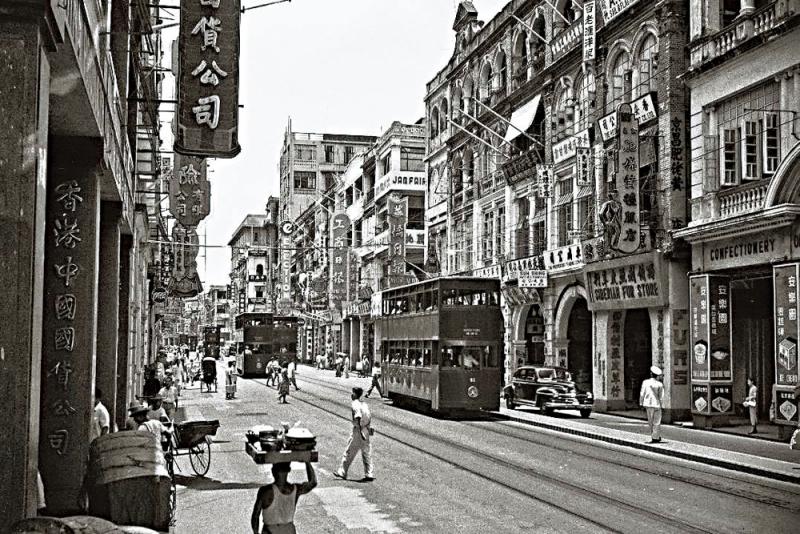

图:展出的李福志摄影作品之一。\图源:信和集团及历史遗珍摄影基金会

传媒圈好友廖建明向我推荐,去看一个香港老照片展览,名叫“复甦生息、逆中求存、重振旗鼓──香港风致三十年──1940至1970年代历史照片”。展览地点是在金钟正义道九号,原是英军军火库的亚洲协会香港中心麦礼贤夫人艺术馆。我生活在香港逾半世纪,却从未踏足这块“茂林秘境”,也有人形容它为“城市中的艺术绿洲”。我想既可看展览,又可寻幽探胜,岂可错过这个机会。

虽然位置不算偏僻,但许多人并不知道这里曾有一个军火库,它附属于英军域多利军营,占地面积约二千三百六十坪,四座建筑物于一八六○年至一九三○年代先后建成,用作研制与储存炸药之用。驻港英军于一九七九年迁出军营后,旧军火库遂成为政府仓库及工作间,其后被亚洲协会香港分会活化保育,于二○一二年改为亚洲协会香港中心的新会址。军火库上层平台的三个爆炸品贮存库被列为一级历史建筑,下层平台的GG楼则列为二级历史建筑。

走进这片周围树木苍翠的偌大场地,看到几座保留古老风格的建筑物,也看到陈列在护堤两边的四尊出土大炮,还有地面上曾用来运载炸药的轨道遗迹等等,使我仿若走进一条时光隧道,感觉奇妙。穿行过一条通向古蹟区的曲尺形天桥之后,在绿荫深处,找到展览照片场地的麦礼贤夫人艺术馆。这是一座用花岗岩建成的建筑物,曾列为军火库A,用作储存炸药用途。它是军火库建筑群最古老的建筑物,于一八六三年至一八六八年间建成,其基本建筑结构及特色被保留下来,巧妙地活化成为艺术展览场地。

这个香港历史照片展,展出三位因缘际会于上世纪来到香港的摄影师Hedda Morrison、李福志及Brian Brake,分别拍摄于一九四六年至一九七○年代中期、横跨三十年历史时空的八十多幅黑白及彩色摄影作品,展现了香港在这三十年间的蜕变,从一九四六年至一九四七年间战后的“复甦生息”,到一九五○年代的“逆中求存”,到一九六○年至一九七○年代则“重振旗鼓”,力谋发展,逐渐发展成为令全球瞩目的东方之珠。

三位中外摄影师虽有不同的生活背景和摄影目标,但他们都如实地用镜头记录了上世纪中期香港的市容和居民的生活状况,通过他们高超的摄影技巧和作品的主题表达,综合来看,我想这正好反映了香港人同舟共济、刻苦耐劳、不屈不挠、奋发向上的狮子山精神。

三位摄影师的纪实作品内容丰富,取景范畴广阔。Hedda Morrison的相片贴近生活,显出对平民百姓的关心与尊重。Brian Brake的信念与前者相同,他喜欢借连环影像说故事,透过精心铺排构思,运用精湛的摄影技巧演绎。李福志的人生际遇与前两者大不相同,他不像其他两人出身富裕家庭,也从没接受过正式的摄影训练,全凭坚毅意志,一边在太平山顶替游客拍照谋生,一边努力学习,终于闯出一条摄影新路,受到人们赏识。

我对李福志的作品特别有好感,其中一张照片拍摄地点是中环德辅道中,清楚看到中国国货公司、华侨日报、工商日报和西伯利亚皮草行等招牌,一名身穿背心的汉子头颅顶着托盘送午饭,这个画面对我这个“老香港”来说十分熟悉。另一张照片是一群男孩在上环海旁跳进海里游泳,显得兴高采烈。还有游客在山顶拍摄的照片,都吸引我的眼球仔细欣赏,回味时光倒流的乐趣。