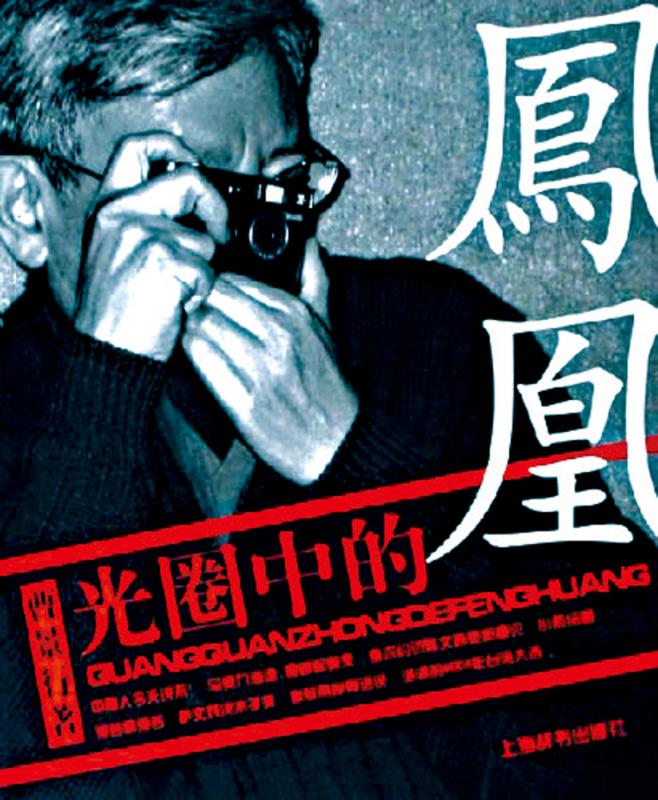

图:曹景行著《光圈中的凤凰》。\资料图片

──缅怀曹景行先生

二○二二年二月十一日,知名媒体人曹景行先生在上海去世。我的朋友圈中不乏与他相识、相熟、相知甚至为他粉丝之人,我不在曹先生的朋友圈,与他只有一面之缘,但是关注他,欣赏他,敬重他,在我眼中他是这个时代的新型媒体人。

一九八○年代,我初到香港,一日在北大师兄的住处见到曹景行先生。他和师兄同在一研究机构工作并住同一套宿舍,师兄说他们“是无所不谈的朋友”。那天我和曹先生匆匆一面,他温文尔雅,谈锋机敏,目光透着平和与睿智,当时想不到用“腹有诗书气自华”来形容,但我非常开心在香港见到一位饱读诗书的知识分子。忘了怎么聊到电影,我说看过《金沙江畔》,女主角是曹雷(他姐姐)。“哦!你一定是影迷,很少人看过这部片子”,他颇感惊讶。记得我还欣赏了很多他拍摄的照片,有彩色也有黑白,他视角独特,镜头下的香港不仅五光十色,还暗香浮动,特别是那些黑白照片,似乎更能“摄”住灵魂,令我印象深刻,对当年一心探索新世界的文青很有感染力。

日子缓缓地过,一个转身,光阴成了故事,回眸,岁月已成风景。待我再次来到香港,他已是著名媒体人。我感到他真找对了位置,尽管年近三十岁才看上电视,在“知天命”之龄“触电”成了电视人,但是凭他的见识、学养、视野、才华、审美品味,使他在媒体人中别具一格。

曹先生一九七八年入读复旦大学历史系,之前在皖南山区插队十年。我在香港见到他时,已届不惑之年。他非常善于学习,喜读博览。青年时期在安徽当知青,正值最渴望读书又信息最匮乏之年代。大家互相传书,到手就翻看。就连农场发给干部的书,不管是《二十四史》,还是马列著作,抓到手就狂读。他记得“割稻、插秧、犁地,一天要幹十个小时的活儿,而且是超负荷、需要很大工作量。但当时还是坚持晚上在油灯下看书。”而立之年走进大学,结束了囫囵吞枣的“乱读”时代,开始又一轮“狂读”,只是更有系统并涉猎更广。他回忆“在大学读得非常认真,也很苦。选课很多,读得也多。当时没有人逼你,但还是自己逼着自己读了大量的英文原著,只是想多学点东西,没有一点功利目标。”毕业后在社科院做研究的几年间,依然大量阅读,这些知识储备,成为他日后在新闻事业中厚积薄发下的辉煌最重要后盾。

随着我个人阅读和阅历的拓展,我知道了他的父亲是曹聚仁先生,抗战时期著名文化人,最早报道四行仓库战斗,第一个报道台儿庄大捷的战地记者,还是一九五○至六○年代在两岸间搭桥之“和平密使”,令我充满敬意。在观看曹景行主持的抗战和两岸关系节目时,不仅感到时代之厚重,历史之温度,更有代际传承之况味。虽然,在曹景行三岁时,父亲离家去香港工作,后来与父亲在一起的时间不到一个月,但是这个文化家族的基因、父亲做事之勇气、对新闻事业之执著、为人之心善无疑都传给了他。前述的北大师兄说“景行先生有几个特点,一个是心地特别善良,帮助了许多人;二是走路飞快如风,常人跟不上,他说是在安徽插队时练的本领;第三,他原本说话有些结巴,后来上电视上电台居然滔滔不绝,可见毅力非常。景行临终前一直保持新闻人本色,仙逝前四天还在朋友圈发新闻,我数了有六十二条之多,显见他躲在病床上仍战斗不已。”

曹景行在朋友圈中“有一个人的通讯社”之美誉,他摄取和筛选资讯之能力超强,每天“吞掉”的报纸期刊网络文章不计其数。加之谦谦君子、儒雅谦和之气质,阐述问题时声音畅朗,张弛有度,敏锐而不张狂,谈吐文雅而自然,溢出屏幕的书卷气和亲和力,确实与众不同,具有自由知识分子的洒脱,没有一定修为是“装”不来的。而撑起这个“品牌”之要素,我以为是他的家庭薰陶,文人底色、专业素养,令我为之钦佩和敬重。

曹景行自道“我们家全是书,家里人都看书。读书成为我一生中最重要的内容,我可以不吃饭,但不可以不看书。直到后来做新闻做评论,得感谢我从小可以翻书开始,就可以看书。”读书拓展了思维的广度,独立思考掘深了思想的厚度,训练有素的逻辑表述使条理清晰,曹景行将过去的积累,沉淀的智慧一点点释放,使他成为这个时代的新型媒体人。

一直以来,我没有去找他叙旧,朋友圈有人聊起曹先生,电视节目中看到他,我多会留意,以此在心中向他致意,看着他的招牌头发从七十五度灰到满头华发,但他的目光依然平和与睿智。总觉得不用急,对的人总会聚到一起。却不知,人间忽晚,岁月已秋,与曹景行先生已后会无期!令人无比伤感和痛惜。我走进他的微博,打开一个一个视频,那里是热爱生活的曹景行,历史废墟中行走的记者,皖南林场故地重游的知青,带着我们一起关注和探索世界的读书人,温润如玉退而不休的长者。他以媒体人的素养通过文字、视频,鲜活地在人们心中活着,只是换个时空。

“告别的时候要用力一点。因为任何多看一眼,都有可能是最后一眼,多说一句,都有可能是最后一句。”曹景行先生离开了,我缅怀他,一个独特的、永远的媒体人,一个媒体时代的知识分子。