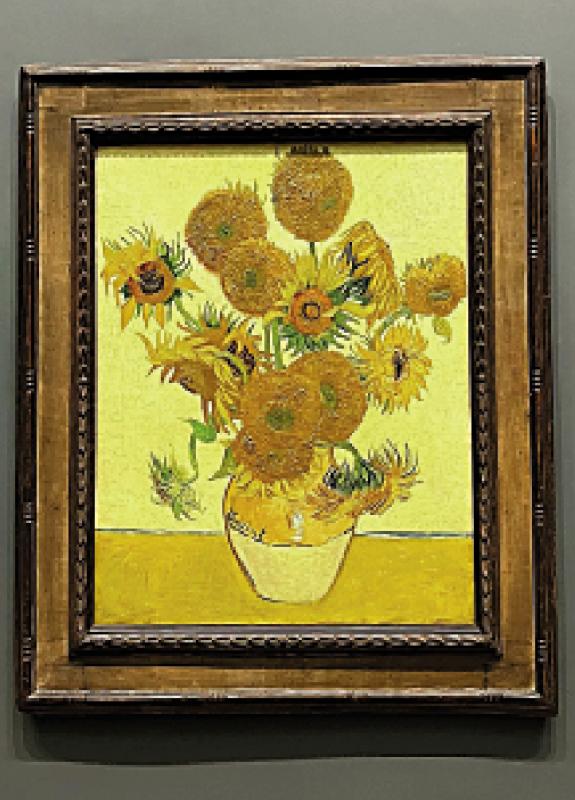

图:英国国家美术馆里的梵高名画《向日葵》。\资料图片

英国国家美术馆(The National Gallery)有一幅镇馆之宝,是价格逾六亿港元的梵高名画《向日葵》,不久前惨遭两名示威者泼番茄汤,幸有玻璃罩保护而未受损,真可谓“人在家中坐,祸从天上来”。

泼番茄汤的示威者属于“停止石油”(Just Stop Oil)组织的激进环保者,顾名思义,该组织以抗议开采化石燃料为宗旨。可是抗议的方式有千百种,他们偏偏瞄准美术馆和名画,可不仅仅是为了博眼球,实际上这里另有乾坤。

在英国的艺术界,特别是美术馆与石油企业可是颇有渊源,长期以来都或多或少接受过这些企业的相关赞助。像英国国家肖像馆(National Portrait Gallery),在上世纪八十年代便长期接受英国石油公司(BP)赞助,BP甚至还用国家肖像馆挂名,成立了“英国石油肖像奖”,跃身为当今西方最具影响力的肖像绘画专门奖项。此外包括泰特美术馆(Tate Modern)、大英博物馆等也都与BP签订了长期赞助协议。可以说,在环保者眼中这些资金很“不干净”,是在道德上站不住脚的脏钱,他们也就顺理成章地把各大美术馆当成了抗议对象,逼迫它们与石油企业断绝关系。

环保者与美术馆一鬥就是几十年,最初他们惯用的策略是闹场。比如二○一九年,英国国家肖像馆举办年度获奖作品展时,几名激进环保者便冲进去示威,令活动不欢而散。同年大英博物馆也遭到数百人占领,导致展览活动一度被叫停。虽然这些行动引起了社会关注,但久而久之人们司空见惯,舆论也失去热情。为了唤起公共的注意,近些年环保者开始剑走偏锋,把针对的目标锁定到世界名画,除了前文提到的梵高《向日葵》被泼番茄汤,他的《播种者》、《桃花源》等画作也分别被泼豌豆汤和黏胶水,另外人们耳熟能详的包括达.芬奇《最后的晚餐》、维米尔的《戴珍珠耳环的少女》、康斯太勃尔的《干草车》等名画,皆未能幸免。

虽然攻击名画之举被不少舆论批评是过于极端,一些环保示威者甚至因此被判入狱,但不得不说与传统打标语、喊口号以及闹场等做法相比,名画的话题性和吸睛率都出奇地高,“名画遭破”的标题总能第一时间成为热门。在聚光灯的照射下,美术馆也感受到无形的压力,不得已作出让步,例如泰特美术馆于二○一七年就终止了与BP长达二十六年的赞助协议,而英国国家肖像馆早前也宣布在今年十二月合同到期后,不再与BP续约,结束了双方长达三十年的合作关系。

如果说用攻击名画来宣扬环保值得商榷,那么拿名画来反思殖民主义就来得没有争议。二○一九年,英国伦敦大学历史系学生普洛特成立“不舒服艺术导览”,带领观众走访英国最负盛名的美术馆和博物馆,包括国家美术馆、国家肖像馆等,通过讲解名画上的人物在殖民历史中扮演的角色,引导观众认识真相,活动一经问世便引起不俗的反响。

普洛特的讲解方式简洁明瞭,以十六世纪著名宫廷画家史蒂文.梅伦创作的《伊丽莎白一世女王》肖像画为例,她说道:“画上的伊丽莎白紧闭双唇,是为掩盖她黑色牙齿的事实,这是她吃糖太多的结果。再往深究,她为能吃上糖,颁令英国去殖民盛产蔗糖的美洲,进而建立了糖贸易,在此过程中她又催生了最早的奴隶贸易。至于今天美术馆与殖民的联系,像泰特美术馆创始人亨利.泰特就是一位糖商,他发家靠的正是殖民地的制糖业。”有时普洛特还会提问,像“维多利亚女王是小偷(殖民掠夺)吗?纳尔逊勳爵是白人至上主义者吗?”等等,留给观众自己去思考。

正如学界所说,名画确实能带来舆论效应,有了名画的加持,总能提起人们格外的兴趣,就连影视作品也常喜欢拿它充当重要戏份。比如电影《憨豆先生的大灾难》里,主人公憨豆作为一间画廊的保安,阴差阳错被误当成艺术史专家,还被任命护送价值千万美元的名画《卫斯理的妈妈》到美国洛杉矶博物馆。可他不小心把画中人物的面部破坏,无奈之下用打印出来的头像替代,令人啼笑皆非。要知道该画来头不小,原型为十九世纪美国画家惠斯勒的《画家母亲肖像》,曾在网络上掀起模仿画中坐姿的“迷因”(meme)热潮。

上世纪六十年代,○○七电影系列的开山之作《诺博士》(Dr.No)中,也出现了名画《惠灵顿公爵肖像》,而现实中该画在影片上映前一年于英国国家美术馆被盗,轰动一时,电影有蹭热度之嫌。二○一二年上映的《智破天空城》(Skyfall)中,主人公邦德索性把与女特工的接头地点选在英国国家美术馆,面对描绘皇家“无畏号”军舰被拖去船坞拆解的透纳名画《战斗的泰梅莱尔号》,两人边看边聊。女特工感叹道:“不可一世的老战舰下场还是充满耻辱地被整个拖去肢解弃置。时代的必然性,你不觉得吗?”她似在暗示年迈的邦德行将谢幕的命运,听起来更像是对英国衰落的隐喻。