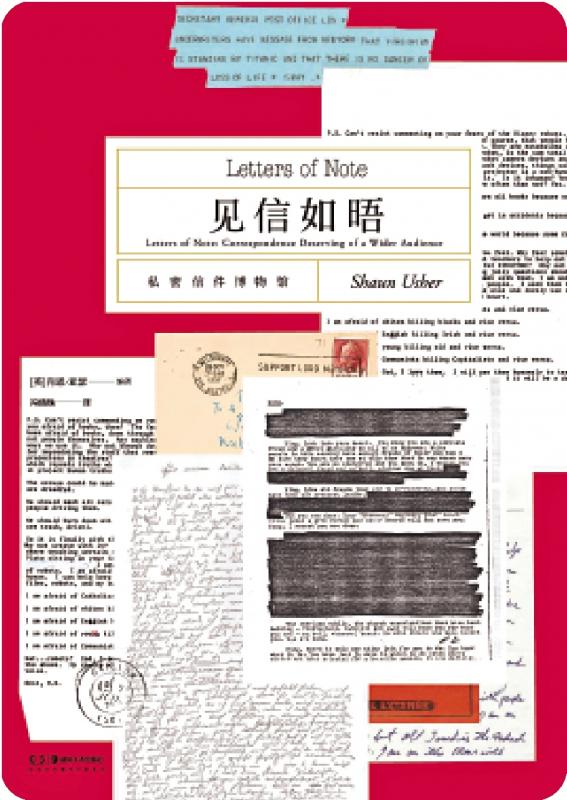

图:《见信如晤》一书收录了历史上五花八门的信件。

都说从前车马很慢,书信很远,一生只够爱一个人。如今写信作为私人通讯手段,正在被智能时代的手机、电邮和社交网络所取代,有谁还记得收到亲朋来信那一刻的兴奋和喜悦?

在法国有位名叫文森特.贝特洛的老人,八年前决定扮演私人送信员角色,以亲手将信交给对方的方式,帮助人们找回久违的感觉。当他的想法经过口耳相传被广为人知后,来自各地的信件蜂拥而至,达到数百封之多。他根据收信人的地址,精心设计了送信路线,踏上一条经过里尔、马赛、斯特拉斯堡和比利牛斯山脉的漫长又蜿蜒的旅程。如今他的送信使命已发展成为一场运动,得到世界各地上百人响应,足迹遍及各大洲。二○一五年,瑞士电影制片人亚历山大与文森特同行,拍摄了专题纪录片,形容他是“独一无二的送信人”。

对于文森特如何产生送信的想法?用他本人的话说,每个人都是一部小说,每人心中都有一些故事,不论它们是美好抑或悲伤,书信是忠实的记录者。当收件人打开亲人或朋友的来信时,满满的情感都写在了纸上,泪水常常在眼角打转,那一幕十分感人。所以一封看似普通的信,有时可以让家人和失散已久的朋友团聚,有时会实现当面无法做到的互诉衷肠,故事、笑声和泪水,这些就是书信的力量。

的确如此,就像作家艾达.布罗诺斯基在《见信如晤:二十封哲思书信》一书中所说,通信是一种写作,也是一种交谈。从一个角度看,书信是交谈的替代品,由于空间的间隔,信件只能传递文字表达的资讯,无法还原面对面说话的丰富,也无法实现四目相对的亲密。但从另一个角度看,通信又是一种独特的表达,它拥有书面语的全部抽象力以及广度和深度,又不脱离通信双方最具体细微的人身处境。当你写信给某人,他/她读信的表情很容易浮现在你眼前,他/她的情绪你亦能感同身受,反之亦然。在这个意义上,通信可以比交谈更加亲密,因为它可以让心灵的交流更加深入,而这就是为什么,有些交谈恰恰只能通过书信的写作来实现。

除此之外,书信更是一种文学艺术,因为它需要经过认真思考、搭框架、编辑和修改等过程。著名的作家马克吐温给朋友写信时曾说,“我为写这么长的一封信道歉,因为我没有时间写一封短讯。”这句看上去矛盾的话,想要表达的恰是写长信往往不用过多思考,而把长信变成短讯则要花费更多心思。另外,正如英国小说家安东尼.特罗洛普发明了邮筒,让女性可以不需经过父亲的许可便能写信给她们心爱的人,就像罗伯特.勃朗宁和伊莉莎白.巴雷特那样,透过书信谈情说爱,很多信件中满是纸短情长。正是书信的这种特殊性,让它不仅封存了往日的记忆,有时更是珍贵的历史文物。

二○一三年,英国坎农格特出版社发起的“书信朗读会”(Letters live),便找到很多被视为文物的名人往来信件,例如夏绿蒂.勃朗特、邱吉尔、大卫.鲍伊等,让人一窥他们的内心世界。活动定期在不同的地方举办,上至皇家阿尔伯特音乐厅,下至普通酒吧,旨在雅俗共赏,借机提高公众对文学和写作的参与感。如今十多年过去了,在康伯巴奇、裘德洛等英国演艺明星到现场为大家朗读书信选段的加持下,朗读会始终好评如潮。

实际上,书信朗读会的灵感来自英国作家肖恩.亚瑟的一本书信集──《见信如晤》(Letters of Note)。二○○九年肖恩建立了“见信如晤”网站,将历史上五花八门的信件、字条和电报一一展现,得到热烈反响。写信者虽然或赫赫有名,或籍籍无名,但信件的内容都扣人心弦。二○一三年肖恩将这些信件集结成《见信如晤》一书,迅速跻身畅销书排行榜行列。而这些五花八门的信件之所以如此吸引人,关键在于其忠实还原历史和洋溢真情实感。

例如,书中包括了:英国女王伊莉莎白二世生前亲笔写给美国总统艾森豪威尔的字条,随信附上了她的私人烤饼配方。达.芬奇所写的一封非同寻常的求职信。英国著名作家伍尔夫自尽前写给丈夫的绝笔信。英国摇滚乐主唱米克.贾格尔写给普普艺术开创者之一的安迪.沃霍尔的交流信,里面非常随性地写了一份滚石乐队唱片封面的设计概要。科学家弗朗西斯.克里克写给儿子的一封不可思议的信,公布他发现了DNA结构。当然,还包括情书、拒绝信、仰慕信和道歉信等等,读者能感受到悲伤、愤怒、喜悦和震惊。在肖恩看来,比起普通的历史书籍,该书能更切实地把读者带回历史的某一时刻,并且通过在往昔生活的人所写的这些真实信件来了解往昔,感受他们的情感,想不出能比这更好的途径了。

对于我们今天的人来说,发电子邮件和手机短讯方便迅捷,哪里还有书面写信的必要?对此英国作家米兰达.索耶有不同的看法,她说,虚拟世界的文字随时都会消失,白纸黑字的书信则不然,能保存和流传,况且有些重要的事情值得写下来,有时一封信可以改变人生,即使它从未寄出。