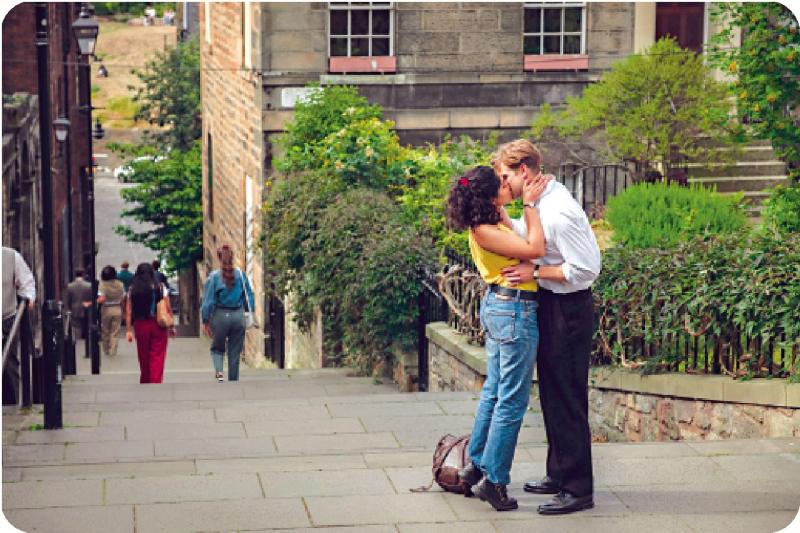

图:英剧《一天》改编自同名小说。\剧照

有些人,总喜欢在梦中寻找温暖,就像英国畅销书作家大卫.尼科尔斯笔下的男女主人公,经历了无数喜怒哀乐,分分合合,用长达二十年的时间酝酿两人之间的浪漫。可现实是,人生不会永远这么幻梦。

这部名为《一天》(One Day)的小说发表于二○○九年,讲述的是上世纪八十年代的爱情故事,男主人公德克斯特是时髦的南方男孩,女主人公艾玛则是工人阶级的北方女孩,一九八八年七月十五日圣斯威辛节,两人在爱丁堡大学毕业当晚相遇,这是他们第一次对话,第二天早上便各奔东西,但他们接下来的人生却相互交织。小说在情节设置上,没有落入追求女权的少数族裔姑娘爱上傲慢白人小伙的俗套,而是两人若即若离,经常陷入心灵交战,在兜兜转转大半辈子后,才发现对方有着致命的吸引力。在写作手法上,书中每一章节都固定在七月十五日,他们每年都在这一天会面,用时间见证两人的成长变化,包括决裂与和解,谎言与坦诚,甚至得知对方订婚后道出“我心都碎了,我感觉又要再次失去你”。双方关系总在变化,却也永恒,直至艾玛在这个最特别的日子意外去世。

今年二月,由这部小说改编的十四集同名电视剧在英国首播,获得好评如潮,直接登上英国Netflix排行榜第一名,就连大明星卡戴珊也在社交平台上向她的三亿多粉丝推荐了该剧,也连带让这本十五年前出版的小说重回畅销书排行榜。用影评家的话说,这部剧就像一首春末夏初的诗歌,呈现出来的细腻让观众觉得这两人就在我们身边,好像陪着他们跨越二十年史诗般的感情纠葛,让人蕩气回肠。如果抛开故事本身,会发现爱情可能从来不是作者的主题,生活才是,人生无常恰是每个人都需面对的课题,因为世事无常,所以人生才会有那么多遗憾,那么多不珍惜,那么多幡然醒悟,而这正是剧集带来的思考。

而尼科尔斯本人想要表达的是什么呢?实际上,在他写过的众多畅销书中,如《恋爱学分》和《我们》等小说,以及在参与制作的多部电影和电视节目里,如二○一八年描写英国贵族衰落和沉沦的热播英剧《梅尔罗斯》,毫无疑问《一天》是迄今为止最受欢迎的作品,该书在英国已售出超过三百万册,在全球则大卖六百万册,且有多达四十种语言版本。现年五十七岁的尼科尔斯在谈到创作初衷时指出,这部小说其实很大程度上是讲述怀旧,包括他在写这本书时,大约是小说结尾时德克斯特的年龄,四十岁出头,这是出于对他自己二三十岁时的怀念,同时也怀念他写这本书时的那个时代,甚至是对时光流逝和亲朋离去的笼统追忆。

让尼科尔斯惊喜的是,许多人读懂了这部小说,也体会到了这份怀旧。用他本人的话说,他当初是为七八十年代长大的这一代人写这本书,但当它出版时,竟被很多年轻人所喜欢,其中包括十几岁的小读者,他的女儿从学校回来告诉他,她的朋友们正在阅读并爱上德克斯特和艾玛。看来怀旧能够引起共鸣,与年龄无关。事实上,改编的剧集和小说一样,也处处溢流着怀旧风,当小红莓、山羊皮等摇滚乐队的经典旋律响起,观众仿佛穿越回上个世纪,让许多人大呼过瘾。有报刊的专栏形容,如同上世纪英国著名诗人菲利普.拉金在诗中所写的那样:除了日子,我们还能在哪里生活?《一天》的真正含义,不就是关于日常生活的诗意和怀旧的力量吗?

不过,尼科尔斯也承认讲述怀旧多少有些冒险,因为很容易写成伤感文学,就像怀旧小说的代表作《追忆似水年华》,尽管该书记载了那么多童年往事的快乐,然而潜伏在叙述底层,永远有着那抛掷不去的、失落的痛苦。如同一六八八年瑞士医生约翰内斯.霍费尔首次创造“怀旧”(nostalgia)一词,便源自希腊语nostos(返乡)和algos(痛苦)的组合,他并将其定义为一种病态的思乡症。到上世纪中期之前,怀旧都被视为负面词汇,被希腊社会学家雅尼斯.加布里埃尔称为“人类最新的鸦片”。对于许多人来说,怀旧是对逝去时间和美好过去的思念,是一种根本上的保守情绪,是那些不愿意融入现代生活的人所持有的,好比鸵鸟将头埋在沙子里。

直到上世纪七十年代,怀旧的定义才变得更宽泛,不再是一个与思乡等同的概念。如今,心理学家认为怀旧是一种几乎普遍存在的、从根本上来说是积极的情绪,也是一种强大的心理资源,可以为人们带来多种好处。英国学者艾格尼丝在《怀旧:危险情感的历史》一书中写道,怀旧产生于个人显著、温柔和渴望的记忆,有时能起到积极的治疗作用,在怀旧反思的时刻,心灵是拥挤的,这种情感肯定了与朋友、爱人和家人的象征性联系,他们会成为自己当下的一部分。

有趣的是,作家斯维特兰娜.博伊姆在《怀旧的未来》一书中认为,怀旧是个人与自己想像的浪漫纠葛,是过去与现在、梦境与日常生活的双重形象。是不是像极了德克斯特和艾玛?