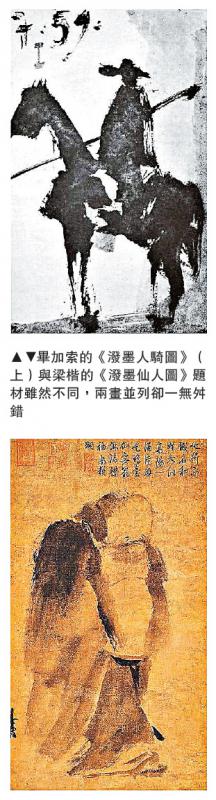

图:毕加索的《泼墨人骑图》(上)与梁楷的《泼墨仙人图》题材虽然不同,两画并列却一无舛错

这几年,随着生活水平的提高,人们对美与艺术的渴求也在不断增强。“不在博物馆,就在去博物馆的路上”,一时成了许多人休閒度假的首选。然而,到博物馆究竟该看些什麼,又该怎麼看,却是一个值得深入思考的问题。人头攒动之中,面对名画珍玩,走马观花、视而不见者,恐怕大有人在。进入博物馆,“看”是一回事,“看见”又是另一回事,举起手机拍画是一回事,在博物馆裏陶冶心性又是一回事。\胡一峰

上世纪六十年代,著名美术史家李霖灿授课时曾说:“来此上课有两个想法:一是搭建一座从台大到台北故宫博物院的艺术桥樑;二是送给大家一副眼镜,使大家都能看到艺术之美、造化之奇。”确实,想真正“看见”博物馆裏的艺术,我们是需要一副眼镜的。而《李霖灿读画四十年》这本书无疑就是这样一副眼镜。

李霖灿毕业於国立杭州艺专,曾在云南丽江一带研究纳西文,后任台北故宫博物院研究员。他把自己的一生概括为两件事,前半生“玉龙看雪”,后半生“故宫看画”。本书即为他在台北故宫博物院从事艺术鉴赏和中国美术史研究之结晶。全书共二十二讲,内容虽为中国美术史,涉及山水、花鸟、墨竹、书法、陶瓷等,旨趣却为阐释中国文化精神和人生态度,目的则是“增强我们的文化信心”。

正因为如此,本书在谈中国艺术时,超越了技法束缚,上升到文化层面,并常以西方文化为参照。比如,书的第二讲,针对“幽默”是西方舶来品的谬见,从中国文化的人生境界入手,揭示了中国艺术中的“幽默感”。李霖灿举出陕西扶风发现的一件仰韶陶器上“尴尬”的中国人面孔为例,并联繫到八大山人“哭之笑之”的署款,说明自远古以至於明清,中国人早已懂得幽世界一默,并将之表现在艺术品之中。这片红陶上寥寥三笔製成的人脸,也很像现在网络上流行的“囧”字,今天看来,更添几分趣味。

东西艺人此心同

在书中,李霖灿还举出了更多中国艺术史上的例证,比如发现於长沙的青铜胡人笑俑,“在高高的颧骨间,满脸堆下笑来,笑得如此憨傻充沛,人间有什麼开心的事令人绝倒如此?我每一瞻视,不禁万斛愁销,而且受其感染,笑不可仰,如山忧患一时俱空。”当然还有著名的汉代说书俑,以及宋人杂剧《眼藥酸图》、陈老莲的《双隐图》、齐白石的《小鸡争蚯蚓图》等,均为如此。因此,李霖灿总结道:“中华民族亙古以来血统之中,早已丰沛地具有这种高贵的情操,还需要捨近求远去租借舶来品吗?谁说中国人没有幽默感?——真是‘笑话’!”

书中还专设了一讲,论“中西艺术思想异同”,李霖灿以罗丹的《沉思者》与北魏《思维像》相比较,揭示中西思维方式之差异。“沉思者”精神状态十分紧张,全身筋肉繃紧,满头大汗,而“思维像”则从容不迫,跏趺而坐,支颐而思,脸上露出一副了悟之后的欣然。李霖灿认为,这两尊同为表现思想的雕塑,“从某一个角度透露出中西艺术思想底色的不同”。西方人画天使,多半要加上翅膀,因为在他们的想法中,没有翅膀就无法飞翔。中国人则不然,给仙人一朵云彩,便腾空而起了。西方人画风景,“不但比例正确,而且光线色彩逼真,画成之后,还一定在四周给它钉上一个镜框,嵌在墙上就同在室内打开了一扇窗户,透过这扇窗户,您就可以看到花园中的一角芬芳。”中国人要表现的则是山川云树之大全,而非真实自然的一部分,从中抒发的是对天地、人生的看法。

不过,不论中西,艺术的主体都是人,而人同此心、心同此理,艺术总有超越国界、种族之处。对此,书中也举出了不少例子:陶比卡博物馆所藏《同心圆睡猫》与明代沈周的《猫图》,毕加索的《泼墨人骑图》与梁楷的《泼墨仙人图》,库尔贝的《花篮图》与李嵩的《花篮》……

胡适曾经说过:“中国艺术可能是研究中国文化不可缺少的一部分。”捧读此书,品味插图,咀嚼文意,当可明瞭李霖灿通达的文化观念,从而对人类文化发展大势有所参悟吧。

禄东赞的相貌

本书名为“读画”,作者在画中读到的不仅是艺术,而且有历史。书中记载了一段小故事。一九八○年,台湾的“中央研究院”在南港召开汉学会议,李方桂任秘书长,在历史考古组中发表了《吐蕃大相禄东赞考》的论文,引起与会者关注。李霖灿赶去看他,向他提了一个问题:老师,您研究禄东赞如此之透彻,可曾知道他是一个瘦子还是一个胖子?李方桂笑道:难道你会知道?李霖灿说:不但知道,而且有照片在手;不但有照片,而且还是彩色的。李霖灿所说的是著名的《步辇图》。画中,唐太宗坐在步辇之上,接见禄东赞。后者身材瘦削,穿着细花小衣,恭谨而立。

类似的例子还有不少。李赞华《射骑图》,画一个契丹人手中持箭,后面跟着一匹骏马。从这张图中,可以看到史书记载的契丹人“薙髮”究竟是什麼样子,契丹人的马匹用什麼样的鞍、蹬、辔头。《契丹使朝聘图》则向人们展示了契丹使臣带了些什麼礼物,装在什麼样的抬格之中,宋朝接受朝贡的礼制如何。阎立本《职贡图》对於研究唐史,也具有重要价值。再如,《元世祖出猎图》把沙漠之浩瀚、行旅的配备、大汉的仪仗表现得十分完备。更有意思的是,一位胡人马背上竟然蹲着一隻豹子,它脖子上繫着绳索,正在闭目养神。有些看画的人以为这是被捕获的一隻雏豹,实则不然,该豹名曰“齐塔”,乃是能替主人捕捉野物的猎豹,在马可波罗的遊记中也有提及,而在这张画中,它以生动的形象出现在我们面前,无疑深化了我们对元代风情的了解。

李霖灿模仿章学诚的“六经皆史也”,提出“艺,皆史也”。凡是现世珍藏的艺术品都是历史上的重要证人。史学史上,把甲骨、汉简、敦煌和清内阁档案称为近代的四大史料发现,李霖灿则把台北故宫博物院所藏艺术品视为“第五大史料发现”。总之,“从平常的眼光看去,台北故宫博物院是一个专题的艺术博物馆,内中所陈列的秦砖汉瓦、唐宋名画、明清瓷器,——都是价值连城的艺术珍品,它们的功用却只是艺术欣赏,似与实用研究无关。但是我们若捐弃‘成见’,改一个角度,从历史研究的眼光看去,那真的是‘焕然一新’。”他还提出,台北故宫博物院裏还藏着一批历代帝后像,“史书舆服志上写下了千言万语,都还不如一张当时的‘彩色照片’有用。”

这一见解,其实也可以在前辈学者那裏获得共鸣。左图右史,本是中国的传统,虽然相当一个时期内,图像的意义不曾受到应有的重视,但呼籲纠偏者代有其人。宋代郑樵提出,历史研究中,图文必须互相印证,缺一不可。陈寅恪在一九二五年呼籲建立艺术史学科,系统地整理、陈列和出版图像遗物。而郑振铎更是十分重视图像对於历史的意义,他在所编《中国历史参考图谱》的跋中说:“书籍中的插图,并不是装饰品,而是有其重要意义的。……历史书却正是需要插图最为迫切的。从自然环境、历史人物、历史事件、历史现象,到建筑、艺术、日常用品、衣冠制度,都是非图不明的。有了图,可以少说了多少说明,少了图便使读者有茫然之感。”

穿越时空的“生意”

如前所述,本书重在阐发中国的文化精神和人生态度。全书结尾时,作者有一段美文,可谓点睛之笔:“人间到处有奇景,触境可以生情,传达文心有妙笔,妙笔可以生花,只需脱略世俗,洗涤铅华,便能化腐朽为神奇,点黑铁成黄金,一片佳景当前,请即珍赏人生!”

书法是中国独有的艺术,以一根写入人心的线条,深刻地展现了中国人的文化追求,书中第十一讲“书法的欣赏和启示”,对此精彩地论述。李霖灿回忆了他当博物馆馆员时的一桩“绝事”,有一位德国抽象画家找到他,说只有一个小时可以在台北故宫博物院停留,想看一件对他最有帮助又最有启发的宝贝,於是,李霖灿拿出了怀素的《自叙帖》。德国画家一看大喜:“虽然我一个汉字也不认识,但是这一位中国书法家的心意我是完全明白。”此处之“心意”显然是超越了具体的艺术形式的内在精神追求。

对於中国艺术的追求,书中概括为“生”。古人说“天地之大德曰生”,宋儒常常教人“观万物生意”。李霖灿以《小寒林图》、《早春图》、《乔木图》为例,说明中国画树枝有一种独特画法,每一根树枝上的结梢,都是书法上的“无往不复”,这种回锋的笔意,表现的是树梢上汁水充沛的生机。传为李成所作之《观碑图》也是如此。碑这个物件,本身就给人以荒凉沧桑之感,再加上一片“寒林”,更增加了历史纵深。“寒林”是中国山水画的经典题材,其主旨在於表达烟林萧疏之诗意。李霖灿认为:“其实感知所由来是因为河朔平原之上,每当黄叶落尽只剩枝条在寒风中挣扎摇曳之时,一经落日晚霞照耀,紫色苍凉照人,而且枝梢末端充满了极强的生长意识,我们分明见得到,冬日一过,白雪消融,每一条树枝,都会抽条发芽,宇宙又是一片热闹。”因此,“寒林图”画的虽是不着树叶之枝条,它的生机却告诉人们,一旦大地回春,即会欣欣向荣。这种蓄势待放的意境,正是中华美学一贯的追求。

同为经典题材,“墨竹”的意境也是如此。北宋文同的《墨竹》最为知名,苏东坡说,文同画竹时,胸中有成竹。可见,文同的竹,实为画家心灵写照。在这幅图上,竹子受阻於千仞悬崖,先俯后仰,却昂然向上。元代的李珩见到农人以竹做篱笆,他便捡起来加以培植,一个月后,竹子都翠翠然充满了生机,这种百折不挠的生意,让画家感动不已。几年之内,他连续画了多张《竿竹图》送给好友,传递“生生之谓易”的道理。元代的吴镇画竹也十分有名,他的《墨竹图》中也有俯而仰的悬崖倒垂之竹,表现得也是不为世俗屈服的奋鬥精神。

在这本书中,李霖灿还谈到了墨色、线条,也提及了苏东坡、顾恺之,还说到了陶瓷、纳西族故事,看似随兴所至、信手拈来,实则有一红线贯穿其间,这就是穿越时空的“生意”。正是在“种树栽花,一片生机”的陶冶中,我们看到了中华文明的数千年传续不息,以此而读一部中国艺术史,我们便可以在齐白石的《蛙声十里出山泉》中听到生命的呼唤,也会在徐悲鸿的《晨曲图》中感受人间的乐章。