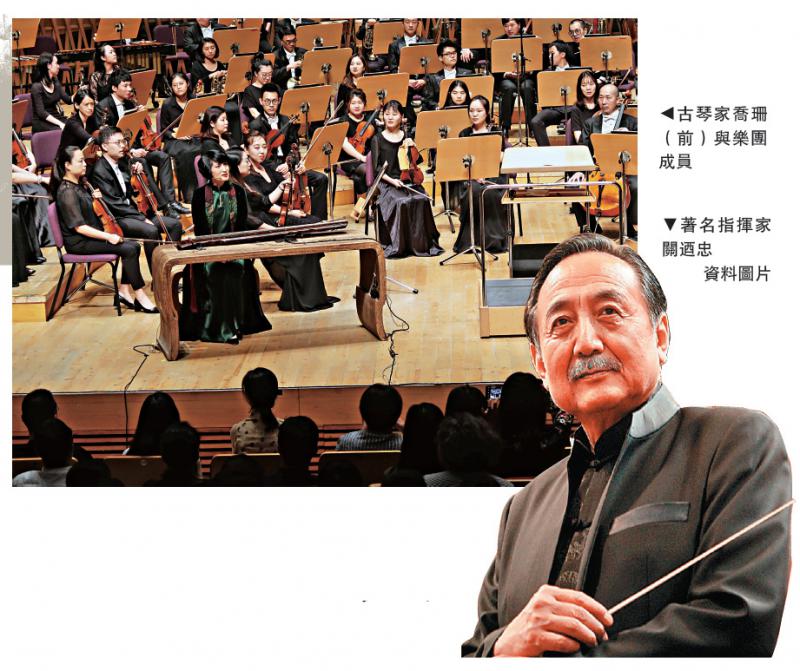

曾担任香港中乐团音乐总监的关迺忠,是中乐迷熟悉的指挥家与作曲家。儘管他与妻子、古琴家乔珊已移民加拿大多年,仍是活跃於内地与港台地区的乐坛鸳侣。两人一直致力探索如何去将古琴艺术发扬光大、继往开来。六月十日在上海的上海交响乐团音乐厅,和六月二十九日在北京中山堂公园音乐堂,关迺忠与乔珊先後和上海爱乐乐团及中国广播电影交响乐团举行两场“古琴的前世与今生”音乐会,名称不仅紧扣曲目设计,更道出了音乐会背後的理念:古琴音乐源远流长,亦应像其他音乐艺术一样,要与时俱进、不停发展。

传统《离骚》与交响《离骚》

在上海的音乐会,观众坐得满满、气氛热闹,可见古琴艺术在上海已有不少知音。上半场乔珊独奏三首经典古琴曲,以乐会友般,娓娓奏来,说尽了三首古琴曲的不同内容情绪,选用的都是她的“师祖”管平湖(其师王迪之师)的演奏谱或打谱的琴曲,突显传统琴曲传承的重要意义。由许健记谱的《流水》,乔珊的琴音开始时,虽因扩音偏大,影响了情感的色彩,但藉流水的描写来抒发个人在现实生活中的舒展无求心态,还能稳定观众的情绪。随後的《离骚》与《广陵散》,均是其师王迪记谱,管平湖打谱的版本,後曲的“矛戈杀伐”之气,在乔珊双手下,并无夸张的力度对比,更多的是气场上的张力感觉,既将前曲《离骚》带着压抑感的愤慨豪情,继续进一步提升,亦为接续由关迺忠与上海爱乐乐团登场合奏的古琴交响诗《离骚》,作出情绪上的铺垫。

这首关迺忠写於三十年前(一九八八年)的古琴与交响乐团单乐章作品,长约二十分鐘,只採用了同名古琴曲中两个简单主题,作为奏鸣曲式结构中的两个主题来发展,前一主题在呈示部时富有活力衝劲,第二主题平和,构成对比,到再现部时,第一主题变成主角的悲剧人生写照;第二主题,同样沉鬱,但带有点希望,这不仅是採用了西方奏鸣曲式结构,将古琴结合西方乐器,富有探索性的作品,更重要的是以古琴的独特音色,结合西方交响乐团的丰富表现力来呈现屈原一生追求理想的遭遇,赋予古琴新的表现力。当晚关迺忠放下指挥棒,只用双手来带动乐队与古琴的演奏,从古琴独奏的引子开发开始,让观众感受到古琴便是乐曲的主角,古琴加用扩音後,与四五十人的乐队,基本仍能保持不错的平衡效果,其中一段由古琴与长笛的对答,尤富美感。

《琴咏春秋》追寻更高境界

本来,中国传统古琴音乐强调气韵意境,与西方交响乐侧重色彩层次、立体性的交响化表现,在美学追求上很不相同,但在现今生活趋向複杂化的社会,要表达现代人複杂的情感,将古琴结合西方交响乐团来展示,是一个具有积极意义的探索空间。

关迺忠三十年前创作这首交响诗《离骚》,其实仍保持着他在音乐创作上的理念,具有明确的内容表达,雅俗共赏的音乐效果,此种特质,在下半场作为这场音乐会压轴作品的交响诗《琴咏春秋》尤为突出。关迺忠这部於二○○三年受新加坡华乐团委约创作的古琴、琴歌与中乐队的大型交响诗,过去十多年来,这对夫妻档已在海内外,包括维也纳金色大厅,演出过很多次,除了民族乐团版本,亦有交响乐团版本。

这部四个乐章,演奏时间超过半小时的大型作品,不仅将古琴和琴歌融入交响化的多乐章结构中,标题中的“咏”与“春秋”,更是全曲的关键词。四个乐章,合共选用了五首诗词,出自历史上四位帝王将相、诗人墨客之手,表达各人的世界观,历史观和个人的情怀;将豪迈、豁达、超然,甚至沉静的内心情感世界展示,正是有如春秋之笔般的高远视野感觉,以琴歌形式结合交响化来表现,就音乐内容而言有很高的境界追求。

观众不难理解这四个乐章的内容,除了从琴歌的歌词(都是脍炙人口的名作)理解外,乐队营造的气氛效果亦绘形绘声。有趣的是,首乐章选用汉朝刘邦所写只有三句的《大风歌》,但篇幅却是四个乐章最长的。第一部分由乐队以节奏性相当有气势的引子来开始,全曲採用了大量打击乐器(五位打击乐手),但无碍古琴的发挥。第二部分便由古琴独奏开始,乐队再加入;第三部分琴歌唱出“大风起兮云飞扬……”,然後乐队节奏性的乐音,由小军鼓加上小号,奏出有如军号般的音乐呼应,琴歌唱完,亦回归沉寂。随後接上以东汉曹操的名词《短歌行》为题的第二乐章,引子先後由木管与竖琴开篇,再接上弦乐奏出,然後是古琴独奏,继而唱出《短歌行》的名句:“对酒当歌,人生几何……”在乐队不同的配器效果下,将《短歌行》中的丰富变化刻画得更细腻,较特别的是最後由竖琴和木管加强节奏来结束此一乐章。

第三乐章以《咏梅》作标题,琴歌选用了陆游与毛泽东两人同一词牌的名词《卜算子.咏梅》来咏唱,但这却是四个乐章中最短的一个乐章(只有约五、六分鐘),以古琴开始,乐队再加入,有趣的是,一古一今两首相同词牌的《咏梅》,都藉咏梅来抒写个人的情怀,故此,亦是最抒情的一个乐章,明显是要与强大豪情的终章,以毛泽东的名词《沁园春.雪》作对照。终章开始便由乐队强力奏出强大严肃,充满气势的描写性音乐,才以琴歌唱出:“北国风光,千里冰封,万里雪飘……”充满豪情的胸怀,最後在“俱往矣,数风流人物,还看今朝”的豪语唱出後,便将全曲结束;此结句颇有作曲家自况之意味。

事实上,古琴、琴歌与交响乐在这部大型作品中的结合,做出了很不错的效果,无论是古琴独奏,还是琴歌咏唱,既保持了古琴艺术不夸饰的美感,乐队又能发挥交响化的丰富色彩变化表现力,这当然是作曲配器手法上运用得宜的结果。可以说,关迺忠以这部作品作了很好的古琴与交响乐结合的範例。不过,话说回来,上海爱乐乐团看来是首次演奏这部作品,旋律线条与色彩层次的呼应配合方面,仍显出未够自然,甚至有瑕疵,相信这与排练不足很有点关係。

同时,这毕竟已是十五年前的创作(民乐版本),在这期间未见关迺忠继续在古琴与交响乐此一音乐空间去继续探索,“还看今朝”的豪语岂非褪色了?无论如何,这场音乐会看来是以“古琴的前世”来对照“今生”,其实却是展示古琴艺术从传统之美,到现今之美的不同效果。最後的掌声当然是为古琴艺术而鼓。最後乔珊亦在不息的掌声下演奏了著名的琴歌《阳关三叠》,不过,只奏了“一叠”便止住,可算是留有馀韵哩!