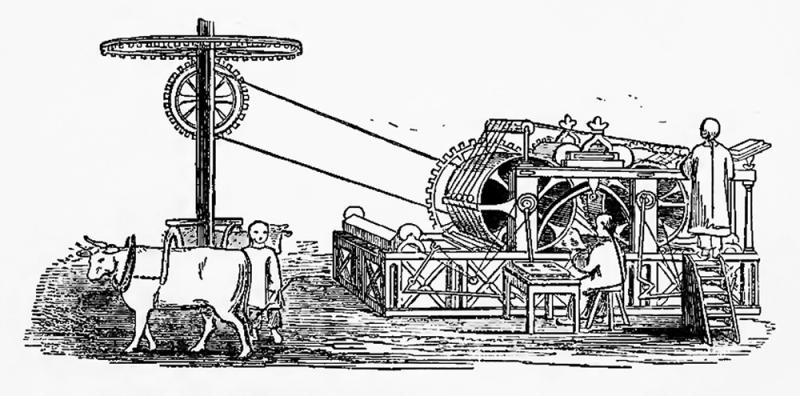

图:中国的圣经印製

对於普通读者而言,《铸以代刻:十九世纪中文印刷变局》这本书或许有些“颠覆性”。书是讲印刷的,而印刷术是中国古代四大发明之一,对人类文明进程产生了重大影响。宋代毕昇在十一世纪首先发明了泥活字印刷术,其实当时并没有得到普遍运用。书中指出,直到十九世纪初,中国主流的印刷技术还是雕版而不是活字。传教士把西方活字印刷术引介来华,才令此技术逐渐被广泛运用,并导致中国图书文化各个方面都发生了改变。/尼 三

《铸以代刻:十九世纪中文印刷变局》作者苏精是英国伦敦大学图书馆系哲学博士,台湾云林科技大学汉学资料整理研究所教授,在来华传教士、藏书史等领域著书颇丰,成就卓著。《铸以代刻》是从第一位来华的基督教传教士马礼逊(Robert Morrison)开始描述这场变局的。马礼逊来华初期也以木刻法印刷自己的译著,後来他感到“中文木刻很不适合用於传播即时出版而日常的出版品”,也改变了过去坚持圣经必须木刻才莊重的观念,转而宣导用西式活字印刷中文。从此,经过差不多一百年的时光,活字印刷术在中国才取得了主流地位。

从毕昇到马礼逊

苏精把这个历史过程分为三个时期。第一,讨论与尝试时期。从基督教传教士来华到鸦片战争前,传教士在广州、澳门及东南亚各地尝试各种印刷中文的方式,也比较了各种方式的优缺点与可行性。第二,準备与奠基时期。自鸦片战争到同治朝大约三十年间,西式活字进入实用阶段,而且引起了迫切需要学习西方长技的中国人的注意,有些官员和士绅购买活字与印刷机并开始使用,西式活字印刷奠定了在华传播的基础。第一位购买英华书院活字的顾客,是太平天国的干王洪仁玕。

这位对西方颇有了解的干王写信给英华书院负责印务的黄胜,表示要购买一台印刷机和大小两副活字,但或许因为局势变化的原因,这笔生意没有成交。真正购买了英华书院活字的,其实是时任广东巡抚的郭嵩焘的儿子。後来的顾客队伍扩大,还包括了上海道台丁日昌和总税务司赫德。对此,执掌英华书院的理雅各(James Legge)说:“这显示中国人正屈服於加诸他们的外国知识和实务的压力,这也证明我们的传教工作展现的影响力,即使不是直接的性质,但其效果会更为有利而广泛,在未来的中国,依照我们西方模式运作的印刷所,将扮演一个重要的角色,这是台约尔(Samuel Dyer)的积极进取带来的结果。”台约尔也是一位传教士,正是他完善了中文活字。第三,发展与本土化时期。从同光之际到戊戌变法,局势的变化刺激了知识分子对资讯的渴求和发言的欲望,这给西式中文活字提供了发展的机遇。到十九世纪末,西式活字明显取代木刻成为中文印刷的主要方法。苏精指出,第二和第三时期的分界点是1873年英华书院被出售给中华印务局。

《铸以代刻》的研究重点在第二个时期,其叙述基本以印刷机构为单元,中国接受西式活字的历史过程则包含其中。诚然,印刷机构及其主事者是这场转变的主导者,书中论及的机构又可分为英国伦敦会和美国长老会这两大“派系”,前者如英国东印度公司的澳门印刷所、巴达维亚印刷所、墨海书馆以及香港英华书院,後者如澳门的华英校书房、宁波华花圣经书房以及上海美华书馆。在我看来,这麼写的好处是避免了历史进程多线条的芜杂,且完整地呈现了在这段历史中发挥关键作用的这些印刷机构的全貌,但也给读者造成了一个挑战,在阅读时需自觉留心历史内在的逻辑,避免沉陷於细节之中。细腻的表述,是这本书的特色之一。不论考证抑或论述,作者均将其建立在档案之上,如邹振环的书评所言:“《铸以代刻》与作者之前所撰写的所有著作类似,均据第一手数据—传教士的手稿档案完成,所不同的是,他将视野範围从之前伦敦会和美部会的档案扩大到长老会的手稿档案,从中抄录了45万字的书信内容,透过对大量资料爬梳,发掘了许多鲜为人知的印刷机构的历史、印工的故事,探讨了传教士的印刷与铸字工作。”确实,本书论说之严谨细腻令人叹服,符合“有一份材料就说一分话,没有材料就不说话”之要义,也体现了史家的分寸感,而这也正是治史者最重要的品质。

眼光与範式的转移

前文提及的邹振环的书评,名为《中国图书出版的“典範转移”》。“典範转移”也称“範式转移”,语出库恩(Thomas Kuhn)的《科学革命的结构》。邹氏在此意指从雕版印刷到西式活字是中国图书出版的一次“典範转移”,实际上,本书副题中的“变局”二字也带有这层意思。

不过,在我看来,这本书还具有一种学术史上的“範式”或眼光转移的意蕴。且举一例,试为说明。书中对墨海书馆作了很细緻的研究。传教士在中国的事业,大体分为讲道礼拜、印刷出版、医疗治病和兴学育人这麼几大项。墨海书馆是伦敦传教会上海布道站的印刷所,也是当时上海以至中国设备最新与产量最多的近代印刷所,“从成立到结束的二十三年期间,墨海书馆的发展演变可分为三个阶段:初期自1843年12月底创始人麦都思(Walter Henry Medhurst)抵达上海,至1847年底先进的滚筒印刷机(cylinder press)开工,为时将近四年;接着从滚筒印刷机开工到1856年底麦都思由华返英,约九年时间为中期;再从1857年到1866年底结束的十年为後期。”

应该说,在近代史研究领域,墨海书馆并非什麼冷僻的课题,但以往的研究多关注其传播西学和新知的意义及影响,《铸以代刻》则重点关注书馆的运作机制,包括管理与经费、工匠与技术、产品与作者、流通与影响,以及人事变迁。换言之,这本书启发人们把关注墨海书馆的眼光从“思想史”转移到“技术史”与“制度史”。显然,这也具有“範式”变迁的意义。

书中设置了三章来探讨墨海书馆的兴衰,论述的重点则是与墨海书馆密切相关的两个人物,一个是其创立者麦都思,一个是主管印务的伟烈亚力(Alexander Wylie)。为了讲明白墨海书馆的发展脉络,作者苏精在书中还为麦都思在巴达维亚的印刷事业专设了一章。巴达维亚是鸦片战争之前伦敦会在东南亚的四个布道站之一,而且是印刷事务最活跃的一处,不仅产品数量大、种数多,而且独具特色地以木刻、石印和活字三种技术进行生产。当时伦敦会所有对华传教士中,麦都思又是唯一出身专业印工的人,这也是他主持下的巴达维亚印刷所如此活跃的主要原因。鸦片战争之後,中国开放五口通商,东南亚作为对华传教基地的地位就弱化了。1843年6月,麦都思收拾行囊,带着印刷机具和工匠,离开巴达维亚,经香港来到上海,拉开了墨海书馆的历史。1846年,书馆正式落成。王韬在他的《漫遊随录》中这样描绘这座产生了巨大影响的建筑“书楼俱以玻璃作窗牖,光明无纤翳,洵属琉璃世界;字架东西排列,位置悉依字典,不容紊乱分毫。”

伟烈亚力作为西学早期在华传播史上的重要角色,学界对他的研究并不少。但是他与墨海书馆的关係挖掘却不够。苏精认为,这与研究者较少参考伦敦会档案史料有关。为此,他以这些史料为基础,专章探讨了对伟烈亚力非常重要却经常被研究者忽略的三件事,即伟烈亚力来华的背景与经过,在墨海书馆的地位和角色,以及离开墨海书馆的原因。

伟烈亚力是个有雄心的木匠,他没有大学学历,也没有受过正式的神学教育,但素有海外传教的抱负,坚持自学汉语,恰好碰上麦都思希望伦敦会为墨海书馆添置滚筒印刷机以及操作机器的印工,就这样,因缘凑巧的伟烈亚力经过四个月的航行後,於1847年8月26日抵达了上海。墨海书馆也由此进入了一个新时期。因为伟烈亚力“带来的滚筒印刷机使得墨海书馆进入机器生产的时代,这同时又是中文传教书刊以至所有中文印刷出版进入机器生产时代的开端。”

不过,苏精指出,或许正因为这些缘故,迄今为止这一话题的论述者无一例外地抬高了伟烈亚力在墨海书馆期间的地位和角色。而他则根据伦敦会档案指出,伟烈亚力虽然具有“墨海书馆主任”的头衔,但实际上处於执行层,是在决策层的麦都思领导下的事务性主管。而且,麦都思出身印刷专业,在技术上也比伟烈亚力更内行,正是他通过伦敦会上海站站务委员会决定着印什麼书和如何印。1856年,麦都思返回英国休假,旋即去世。继任者慕维廉(William Muirhead)一心只想布道,对墨海书馆和印刷事物不感兴趣,还主动把伟烈亚力送往圣经公会,变成了各宗派传教士分发圣经事务的协调人。新职务大大提升了伟烈亚力在传教界的地位和声望,墨海书馆则急剧中落,终於在1866年关闭。读完这些,让人对这段历史顿生“内视”之感。