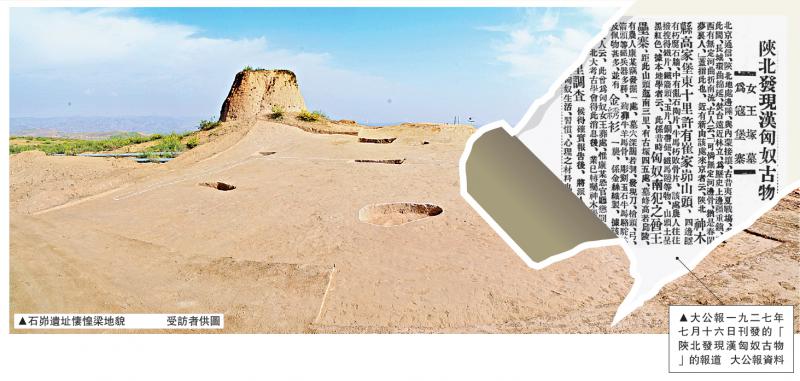

图:石峁遗址悽惶梁地貌/受访者供图

位於陕北的石峁遗址是中国史前最大的城址,它的发现证明了在四千年前中国北方地区已有早期国家的都城,被誉为“二十一世纪世界重大考古发现”。陕西省考古研究院副研究员、石峁遗址考古队副队长邵晶认为,早在九十年前,大公报就已经报道了石峁遗址,这是国人对於石峁遗址最早的记忆。/大公报记者 李阳波

作为目前所见中国史前时期最大城址,位於陕西省神木市高家堡镇的石峁遗址,以其丰富的遗存和持续出土的珍贵文物,不仅填补了史料记载的空白,更证明了在四千年前中国北方地区已出现早期国家的都城,同时亦对实证中华文明五千年历史具有重要意义。而关於石峁遗址考古的开端,目前普遍认为最早的一次专业纪录是一九五八年第一次全国文物普查期间,有关“石峁山遗址”的调查纪录。

邵晶日前在接受大公报记者採访时表示,实际上,关於石峁遗址的“模糊”记忆,最早可追溯至上世纪二、三十年代。一九二七年《大公报》的一篇报道,是国人对石峁遗址最早的一段记忆,更有北京大学考古学会和韩寿萱作为见证者,这段历史记忆应当视为石峁遗址考古调查工作的滥觞和发轫。

遗址吸引世界考古界

石峁遗址地处陕北黄土高原北部边缘,当地曾长期流传着一种说法,每逢下大雨,山沟裏总会有雨水冲刷出玉器,而在一些石墙缝隙裏,也发现过不少玉器。在历经一九五八年“石峁山遗址”调查之后,一九七六年,考古学家戴应新再调查神木石峁遗址,发现了一批非常重要的玉器,引起了学界的高度关注。其后经过考古工作者们几十年的勘探和发掘,发现石峁遗址是一座包含皇城台、内城、外城三重城垣的超大型史前城址,城内面积超过四百万平方米。规模大於年代相近的良渚遗址(三百万平方米)、陶寺遗址(二百八十万平方米)等城址,出土众多精美的玉器和陶器,是目前所见的中国史前时期最大的城址,一时间震惊世界。更有历史学家指出石峁古城或是中国上古时期“黄帝”部族或与尧舜禹等重要人物相关的都城。

不仅如此,石峁古城以其完备的防禦体系、独特的石砌建筑结构、关键的地理位置、扑朔迷离的文化内涵和地位,吸引着全国乃至世界考古界的目光。被誉为二十一世纪中国最为重要的考古发现之一,先后荣获“世界十大重大田野考古发现”、“二十一世纪世界重大考古发现”、“中国十大考古新发现”等,引起了海内外社会各界的高度关注。二○一七年十一月一日,陕西首部古城址条例正式实施,以立法的形式全面保护石峁遗址。

上世纪二、三十年代,一些来自陕西“榆林府”的中国古玉在外文论著中频频出现。而当时西方的一些中国古物收藏家之间也流传着一个传闻:陕北榆林有很多中国古代玉器。一九二九年,时任德国科隆远东美术馆代表的德国人萨尔蒙尼,曾在北京遇见几个陕西榆林府的农民,并从他们手裏收集到一件长五十三点四厘米的墨玉质玉器“刀形端刃器”,但玉器的具体出土地点和年代一直是个谜。邵晶表示,其实这些玉器就是后来一直被考古界关注和寻找的石峁玉器,也是石峁遗址留在海外的“记忆碎片”。

报道发现“崔家峁”墓穴

邵晶指出,大致与此同时,中国的报刊也出现了有关石峁遗址的“模糊”报道。一九二七年七月十六日天津《大公报》刊登一则“陕北发现汉匈奴古物”的报道,此中记述,似有与石峁遗址相关之处。而《大公报》一九二八年一月四日刊发的另一则题为“陕北掘出汉匈奴女王墓”的报道,亦有村民寻获古玉的论述。

当时的《大公报》记者在“陕北发现汉匈奴古物”这篇报道中写到:

“女王塚墓、为寇堡寨”(北京通信)陕北地处边陲,与内蒙接壤,古昔夷夏战场,多在此间。长城环曲绵延,焚台远近林立,为历史上边疆重镇。迤西有无定河曲折南流,古人云:“可怜无定河边骨,犹是春闺梦裏人”,盖指此也。近有新由该处来京者云,陕北神木县高家堡东十里许有崔家峁山头,四边隐有朽腐石墙,中有乱石陶片、牛马朽败骨片,该处农人往往拨搜得铁片、铁箭头、玉片、铜带钮、铁马镫等物,山头土呈黑红色。据本地学者云,此係昔时匈奴南犯之酋王垒寨,距此山头迤南三里,有古塚四五处,墓峰高若丘陵。有农人康某窃发掘一处,墓穴深阔若洞,发现刀、枪头、弓、箭头等铁兵器多种,殉葬牛羊马骨、雕刻玉石牛马骆驼羊及佩物甚多,并有金绣衫一袭,係金丝织製。据该处一般人云,此曾为匈奴女王葬处。惟康某恐官厅惩罚,畏罪潜逃。北大考古学会得此消息后,业已转嘱神木学生韩益生旋裏调查。候得确实报告后,将派人前往考察,以为考究古代匈奴生活、习惯、心理之材料也(十五日)。

作为石峁遗址考古队副队长,邵晶长期在神木高家堡镇石峁遗址工作和生活,对当地相关情况比较熟悉。因此,在对神木友人范先生提供的这篇《大公报》报道进行分析后,邵晶似乎突然从中看到那段九十年前石峁遗址的模糊影像。邵晶表示,《大公报》是迄今发行时间最长的中文报纸,也是一九四九年以前中国影响力最大的报纸之一,这篇详尽的报道,在当时应该也引起很多人的关注。

邵晶告诉记者,报道中所提及的北大考古学会,即北京大学考古学会。该会成立於一九二三年五月,初名“古蹟古物调查会”,由马衡担任会长,参加者有容庚、陈垣、李石曾、叶瀚、李宗侗、陈万里、沈兼士、徐炳昶等人。学会计劃从调查入手,“并为发掘与保存之预备”,其主要活动包括参观朝鲜汉乐浪郡古墓发掘,调查北京西郊大宫山明代古蹟、洛阳北邙山出土文物以及甘肃敦煌古蹟等。

二○一七年,求学於北大、执教於北大的著名考古学家严文明,曾在“北大记忆:从物理学到考古学”访谈录中提到:“在(北大)考古专业之前的很早,北京大学就设立了考古协会。”严文明提到的考古协会应该就是北京大学考古学会。根据《大公报》报道显示,北大考古学会得知相关线索后“转嘱神木学生韩益生旋裏调查”,还“候得确实报告后,将派人前往考察,以为考究古代匈奴生活、习惯、心理之材料也。”这正是北京大学考古学会成立初衷和务实作风的完美註脚,也是学界前辈们专业精神的真实纪录。

对於报道中所说的韩益生,邵晶认为,应该就是在中国博物馆学史上佔有一席之地的韩寿萱。韩寿萱字蔚生,神木高家堡人,一九三○年毕业於北京大学国文系;一九三一年留学美国,先后在华盛顿大学、哥伦比亚大学攻读博物馆学,获硕士学位;一九三七至一九四六年,任纽约大都会艺术博物馆远东美术部中国美术研究员;一九四七年回国,任北京大学教授;一九四八年筹办北京大学博物馆专科,任主任;一九七四年十一月在北京病逝。而其中的一九二八年,正值韩寿萱北大求学期间,所以韩寿萱正是《大公报》报道中的“神木学生韩益生”,是北大考古学会派往神木县高家堡开展野外调查工作的最佳人选。

报道提及石峁女王坟

对於遗址的确切地理位置,当年《大公报》报道中记录的是崔家峁,但在现今地图上,高家堡镇周边十里範围内均不见“崔家峁”之村名、地名,邵晶认为这可能是和上世纪八、九十年代的“撤村併村”有关,被撤掉了。而根据一九八一年的陕西省地图册,以及当地村民的描述,邵晶在原崔家峁村周边山峁上进行实地调查后,并不见报道中提到的种种明显迹象,反而在距离崔家峁西南约三公里的石峁遗址各山头上,随处可见“朽腐石墙、乱石陶片、牛马朽败骨片”,当地村民生产生活中捡到各类“玉片”的现象也十分普遍。而报道中“山头土呈黑红色”的描述,与石峁遗址特别是皇城台周边的土色现象高度一致。因土层内包含大量红、黑色烧土块及木炭和烧灰,皇城台周边的土色多呈黑红色,夏日雨后,尤为明显。又据形为“垒寨”的外观描述,因而,邵晶认为当年《大公报》报道中的崔家峁山头应为石峁山头之讹,报道中描述的主体位置就在今石峁遗址皇城台区域。

而对於报道中“距此山头迤南三里”的“古塚”所在位置,邵晶表示应是今石峁遗址外城东门北约三公里处的悽惶梁山头。该地点至今仍有一座高大的圆形夯土“墩台”,以南不远处还有三座土丘,乡人呼为“女王坟”,虽无悽惶梁墩台高阜,但远远观之,确如陵丘。除地形地貌的描述非常相似外,关於悽惶梁和女王坟的盗掘细节,虽时隔三十年,但一九五八年的调查纪录仍与当年《大公报》报道有很多相似之处。除了基本信息相似,据一九五八年第一次全国文物普查纪录:康姓村民盗出玉牛、玉羊、玉鱼等。而一九二八年《大公报》另一则报道中亦有“康某兄弟”盗掘的描述。

可见,《大公报》报道所说的古塚应係今悽惶梁至女王坟一带。而根据石峁遗址考古队现场调查,上述区域确有盗掘现象,根据盗洞口的迹象观察,女王坟土丘下有一座石板券顶的墓室,悽惶梁墩台东侧盗洞下,也有一座辽金时期带有壁画的石板垒券而成的墓室。“随着这些信息的逐步清晰,报道中所说盗出的各类兵器和殉葬牛羊马骨的现象也就有了依据。”但是对於金绣衫的说法,邵晶认为可能是夸大之词,也不排除金属铠甲的可能性。

据邵晶介绍,女王城、女王坟的地名描述在石峁遗址一带甚是流行,他二○一二年初到石峁,即有乡民告知,石峁是座女王城。还详细讲述了亲为姐妹的两位石峁女王嫌隙不和、矛盾衝突引发内部动荡,“南蛮”趁机毁城盗宝的精彩故事。二○一三年考古调查行至外城东门北约三公里即所说女王坟地点时,见数座土丘拔地而起,甚为疑惑,路遇牧人,随口而出“女王坟”。

而关於石峁与女王的关係,最早见於何处记载,邵晶一直萦绕心头,他在一九八二年註释的道光二十一年(一八四一年)《神木县志》中看到,其对“宅门墕堡”註释曰“尚有故城遗迹,俗传是女王城。”因而一九二七年《大公报》的这份珍贵报道再次证实了乡民对石峁(皇城台)是女王城的口口相传。在几十年的考古历程中,石峁遗址带给国人太多的惊喜。邵晶向记者表示,虽然模糊和零散,但一九二七年《大公报》的报道应当视为石峁遗址考古调查工作的滥觞和发轫。而今年,距这篇报道发表逾九十年,距一九五八年石峁山遗址调查一甲子。邵晶亦期待石峁遗址考古工作在二○一八年再有佳获。