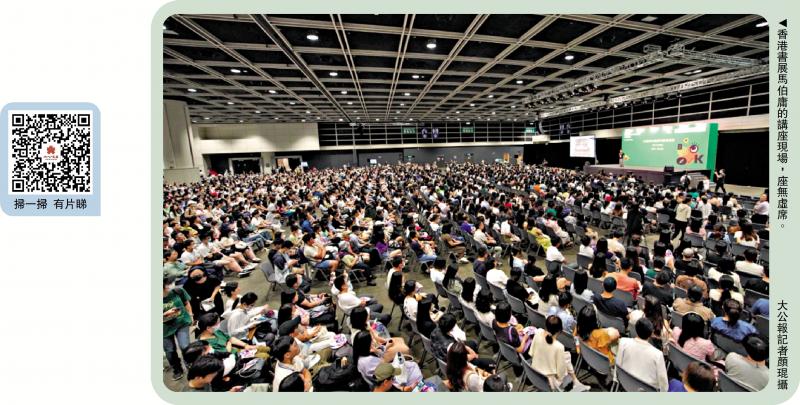

图:香港书展马伯庸的讲座现场,座无虚席。\大公报记者颜琨摄

香港书展期间,马伯庸的“小说与中国近代医事传奇”讲座备受关注,是书展首个三千人场的讲座。从《长安十二时辰》《两京十五日》到《大医》,“文字鬼才”马伯庸的作品足迹出现在历史的不同节点,而这是他的有意为之。“我想不断拓展舒适圈,新的题材、新的领域、新的时代会给自己新鲜感,才能保持创作热情”。《大公报》在今次香港书展上专访马伯庸,他表示自己“在香港文化中长大”,并从小说创作的经验谈起,讲述历史题材的创作历程及首次尝试编剧的身份新体验。\大公报记者 颜 琨

借着书展的邀约,马伯庸来到香港,与读者见面。“我之前没有特别的和香港读者有过交流,大部分时间还是在内地,所以我想知道香港的朋友看过之后会有怎样的感受和想法,我很期待这一次的交流。”

“遥远的亲切感”

对他而言,香港是一个有着“遥远的亲切感”的城市。“我在香港文化中长大,喜欢看金庸的小说;粤语歌的话喜欢听温拿乐队、听Beyond;电视剧喜欢TVB、亚视(制作的),还喜欢香港导演拍的电影。尽管从来没有过在香港常住的经历,但来到这里,看着这些地名,就会有很多和童年回忆相关的记忆。”

每每到访一个城市,都会给马伯庸一些创作灵感,香港亦是如此。“香港本身有很多有意思的题材,比如九龙城寨、宋皇臺,甚至是一些史前的石刻遗迹。当然,像舞火龙这样的民俗也很值得挖掘。”

从事历史题材的创作,源远流长的历史中涉及到的人物事件是取之不尽的灵感宝库,“写不过来”是马伯庸的常态。自17年前的《风起陇西》开始,马伯庸推出一系列历史题材作品,口碑良好构成极具改编潜力的IP。《长安十二时辰》《长安的荔枝》推出后,马伯庸笔下的古代“打工人”获得不少读者的共鸣,这离不开他10年上班族的生活经历。“作家很难超越自己的生活经验去创作,我会不由自主地去写一些‘社畜’的故事。”《长安的荔枝》里,主人公李善德是唐代“房奴”,阴差阳错成为了那个运荔枝的“倒霉蛋”。

创作灵感是经由平日的观察中厚积薄发而来。马伯庸秉持着“赶上什么展就跑去看看”的随缘心态前往博物馆。在他看来,展览将古代文化集中展示,将一个线头展现出来。顺着线头向下深挖就能有不少收获。

回忆起不久前泉州海上交通博物馆的经历,马伯庸对一个测深锤留下深刻印象。“这是古人用来测量水深的,但我看到的细节是,古人会在铅锤的底部涂一圈牛油,这样就可以黏住水底的沙粒,从而判断海底的地质条件。”那个名为测深锤的展品就是一个线头,将马伯庸带领到特定领域的历史海洋中。“我把整个从古至今的铅锤形态、古人的技术以及为什么古人要判断船底的地质条件,为了应对这种地质条件他们下锚时要怎么做,适合远洋和近海的船只特点,都了解了一下。”

从旧报中观察时代

新作《大医》则是因为在上海华山医院做讲座而萌生的。在筹备的4年间,他进行大量的资料考证,甚至为了创作多次前往医院与医生交流。 “《大医》是我第一次写80万字、时间跨度近半世纪的作品。我写完这本书之后,对历史的理解,对大事件背后的动因有了更深层次的认识。”在创作《大医》期间,马伯庸查阅了自清末到民国时期的《申报》。“我每天大概要看两到三个月的报纸,把老报纸看一圈才能体会到当时的时代质感。”

在看老报纸的时候,马伯庸会尤其留意广告。“广告其实是最符合当时时代的‘网红语言’,当时最流行什么样的词、最喜欢什么样的表达方式、他们如何去夸张的吸引大家来买东西,这些都是极能反映时代风貌的内容。”他曾观察到,清末时期流行的广告语是“西洋大医师精心炮制”,而到了1920年代就忽然变成了“东洋大医师”,这代表了日本文化的入侵以及日本经济的崛起。

对马伯庸来说,写作是一个学习的过程,每写完一部作品对历史的理解就更深一层。阅读资料、前往不同地区采风让他持续发现好的创作切口。“有的时候我也会搞不清楚是为了写作而去阅读,还是为了能读更多资料来写作,当然这种搞不清楚也很开心。”目前,静静躺在他电脑文件夹中的“创作灵感”就有20多个。