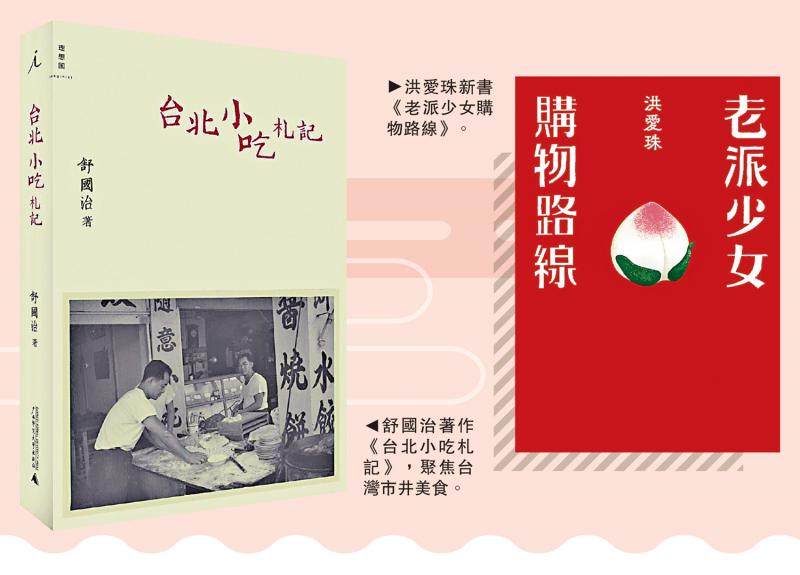

左图:舒国治著作《台北小吃札记》,聚焦台湾市井美食。右图:洪爱珠新书《老派少女购物路线》。

民以食为天,饮食入书,作者凭借味蕾的触动拉近与读者的距离。台湾作家舒国治、洪爱珠都是十分擅长写美食的著作人,他们通过文字描绘人与美食之间的关联,传递对“食”这件事的体会─舒国治主张食之自在,洪爱珠则讲述餐桌上有关“她”的似水流年。\大公报记者 刘 毅

在日前举行的香港书展讲座“写到老,也吃到老”上,舒国治提到“目测”在人生路上的重要性,比如用“目测”去挑选一家饭馆、应聘一个工作、寻觅一个伴侣,诸如此类,“其实就是保持你的本能。”舒国治表示。

“好吃的食物始终来自日常”

舒国治生于上世纪50年代,70年代以数篇作品包括小说《村人遇难记》受文坛瞩目。其代表作《台北小吃札记》更为他带来“美食文学家”的称号,读者每每想到台湾美食,总能联想到这位台湾食评家,他并不认为一定要给美食的好与坏去下一个定义,也不认为一定要去一试网络推介的网红餐厅,相反他指出,好吃的食物始终来自日常:“在很想吃的时候,一盘蛋炒饭、一盘红烧肉,就很好。比如去朋友家,深夜突然觉得肚饿,往往这个时候做出的饭就很好。”

大千世界,美食诸多,舒国治多次阐释遵从本心以及随性的意义,譬如他提及《孤独的美食家》时,感到作品的重点不在意孤独,而是根据自己的心意寻找到合适的餐厅,“即按照你想要的方式。”他也是以这样的直觉去街头巷尾找寻美食,没有标准,只是一种与生俱来的本能。

“写作是为了留住一切亲爱的”

如何去品尝美食?舒国治的态度是不要盲目跟从网络平台的美食推介,人要始终对美食保持一种敏锐度,“不用特别去规划,面前能掌握到的就是最珍贵。人之所以会觉得愈来愈难从美食中收获快乐,是因为过于进阶,只是机械地去吃。”舒国治说。

舒国治也曾为台湾作家洪爱珠著《老派少女购物路线》一书作序:“洪爱珠这本书,说是写吃饭,也更是写家人。说是写饮食的审美,也更是写人生的句点逗点。说是写世道家园风俗之返视,也更是写自己怀亲从而修心养爱的过程。”

洪爱珠今年也与舒国治一样,是亮相今年香港书展的台湾作家,她以“写作,在家庭餐桌上”为题,娓娓道来有关母亲、有关记忆、有关成长与美食之间关系,“我先写的是记忆中的人、事、时、地、物,再是散文,最后才是饮食散文。”洪爱珠表示:“我记忆中的几十年的老店说消失就消失了,但这是属于我版本的《追忆逝水年华》,写作也是为了留住一切亲爱的。”

洪爱珠表示,自己的写作其实始于母亲的离世,“作为母亲的照顾者,我在她离开之前,状态很不稳定,我需要一个抒发情感的途径,一开始我是用图像去展示,之后开始尝试文学创作。”她通过写作,开始思考饭桌与亲情之间的关系,儿时认为过年过节,母亲等家庭其他女子操持的一台饭菜,成为了记忆深处承载亲情的载体,“食物也有它的经历,食物形塑我们。”

儿时,她看着外婆与母亲,进出厨房,起灶架锅,张罗数十位家人的日常吃食,哄嚷热烈,起初她认为“过年做菜是对传统女性的剥削。”但现在她认为深埋记忆中,来自家人做的卤肉饭、芋头泥、一个糉子,都让她凭借对这些味道的记忆,从而追寻家人的一种方式。

故而,她在《老派少女购物路线》一书中,写了不少外婆、母亲等在餐桌生活之中承担的重要作用,“我也想致敬她们的年代,女性在家庭餐桌上是起着支柱作用的,她们很重要。”她希望读者能从中感受到台湾饮食文化之变迁。

谈及台湾的美食,以及自己的“做饭经”,从卤肉饭、糉子、高丽菜卷、芋枣、绿竹笋……一道道美味,如数家珍。正如她在《老派少女购物路线》中,以文字记录来自家人,以及自己亲手去做吃食的感觉,“我对这些吃食的感受就是──唯有自己会做,不论在世界各地,任何一个场景,都可以找到属于自己的家乡。”洪爱珠深情道来。