《读者》杂志社社长富康年 / 唐川阁摄

作为一家国内发行量相当的传统媒体,《读者》在互联网时代也经历了变革和坚守。昨日,《读者》杂志社社长富康年在兰州市读者出版集团与“顽转兰州”的多位微博大V、文化名家,就新媒体时代下的传统媒体发展之路进行了深度探讨。

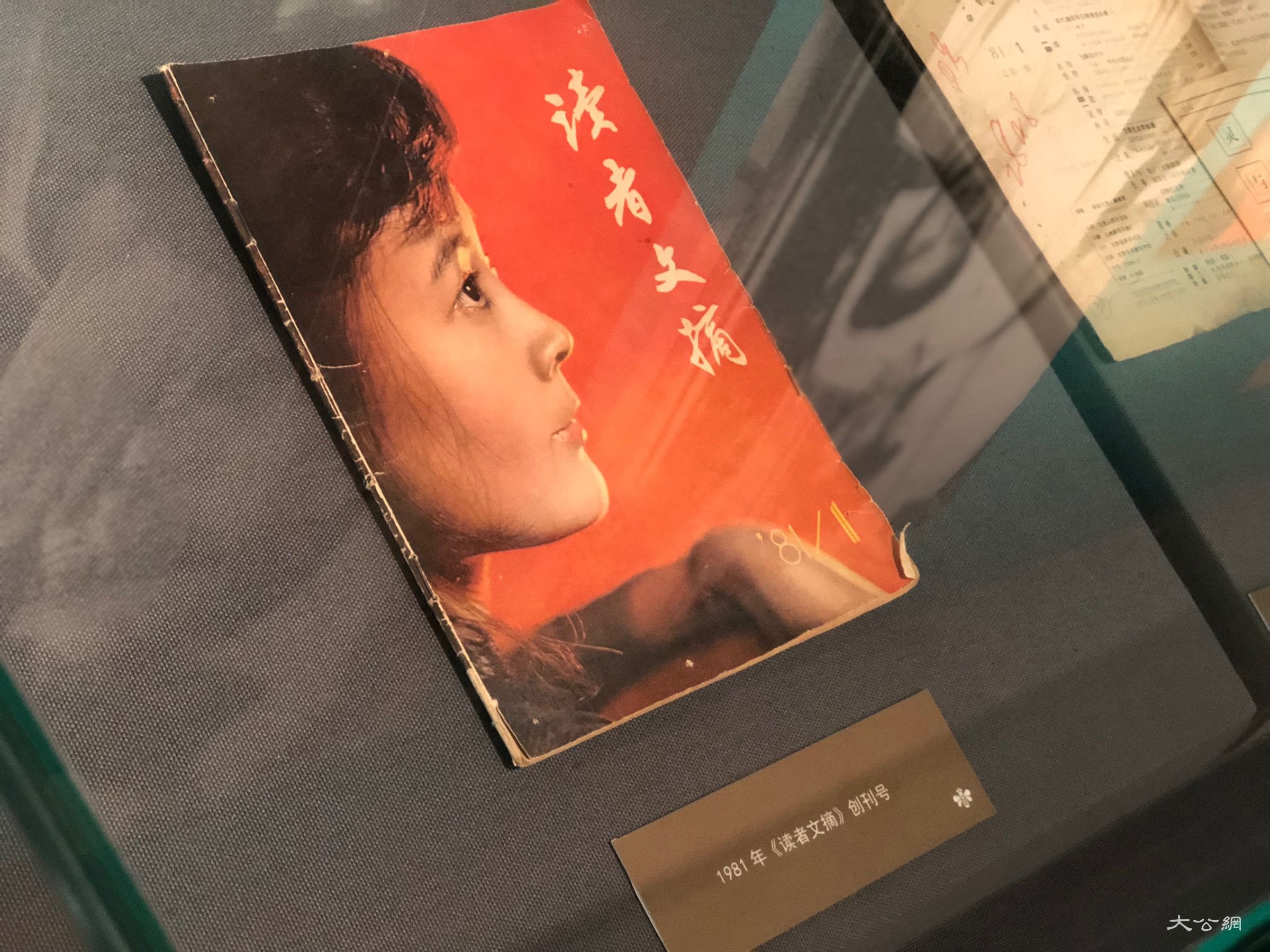

读者出版集团历史展厅内展出的1981年《读者文摘》创刊号 / 唐川阁摄

从1981年创办至今,《读者》已走过37个年头,堪称中国期刊发展史上的标本。在富康年看来,《读者》并不像时事新闻类、财经金融类的期刊,相比之下其对新闻性的要求稍弱,是阅读类的杂志,“更像一本书”。

在期刊衰落的潮流里,纵使《读者》的发行量多年来依然稳居国内期刊发行量首位,但也很难逆势而为。富康年对新媒体有持久关注,近几年新媒体的成长迅猛,虽然也出现了雷人标题、过激观点,以及流量为王思想等乱象,但新媒体在内容方面的建树巨大。他称,“媒体从业者不管是外放的还是收敛的,对于职业的责任感都不能忘。”

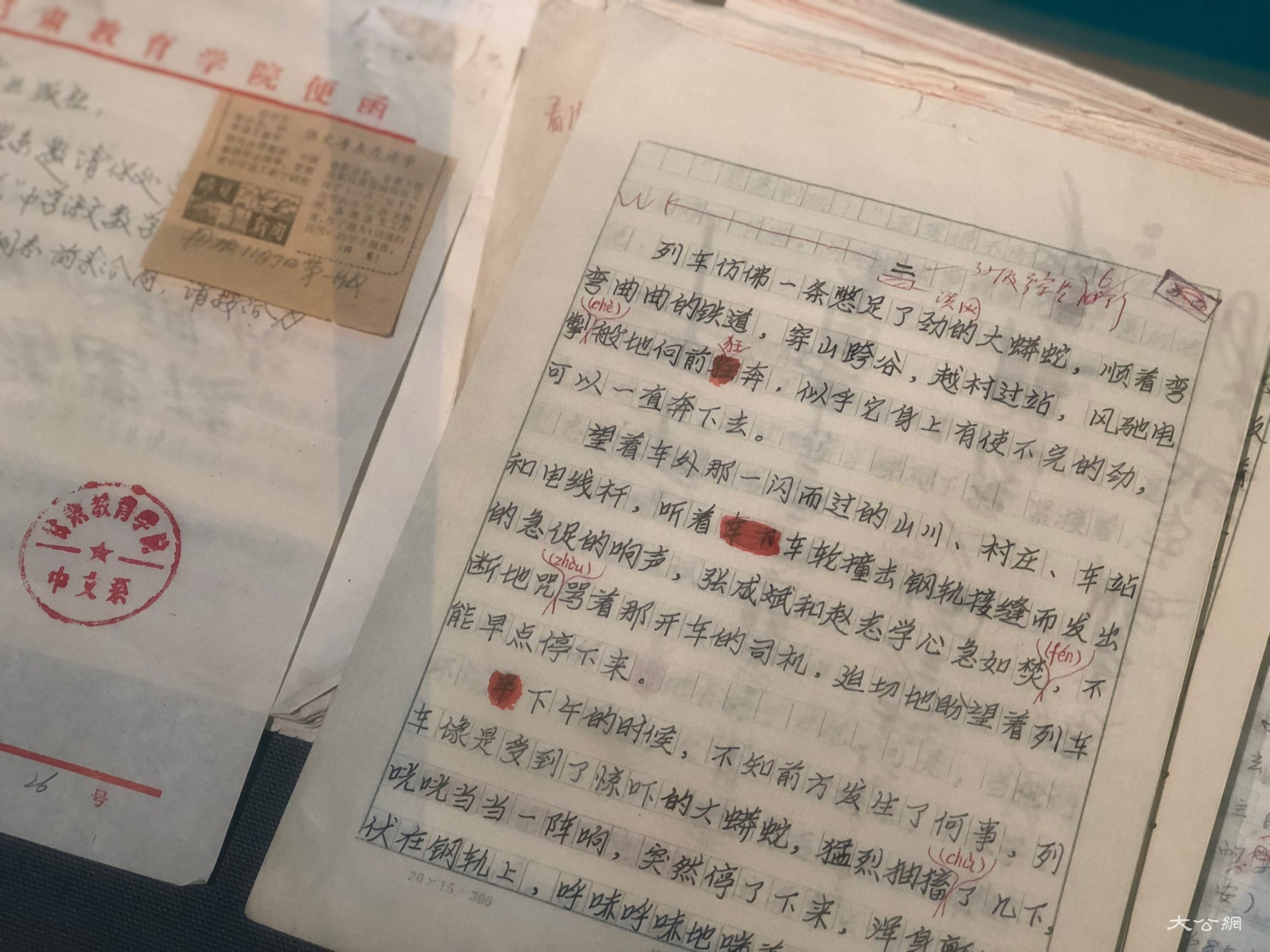

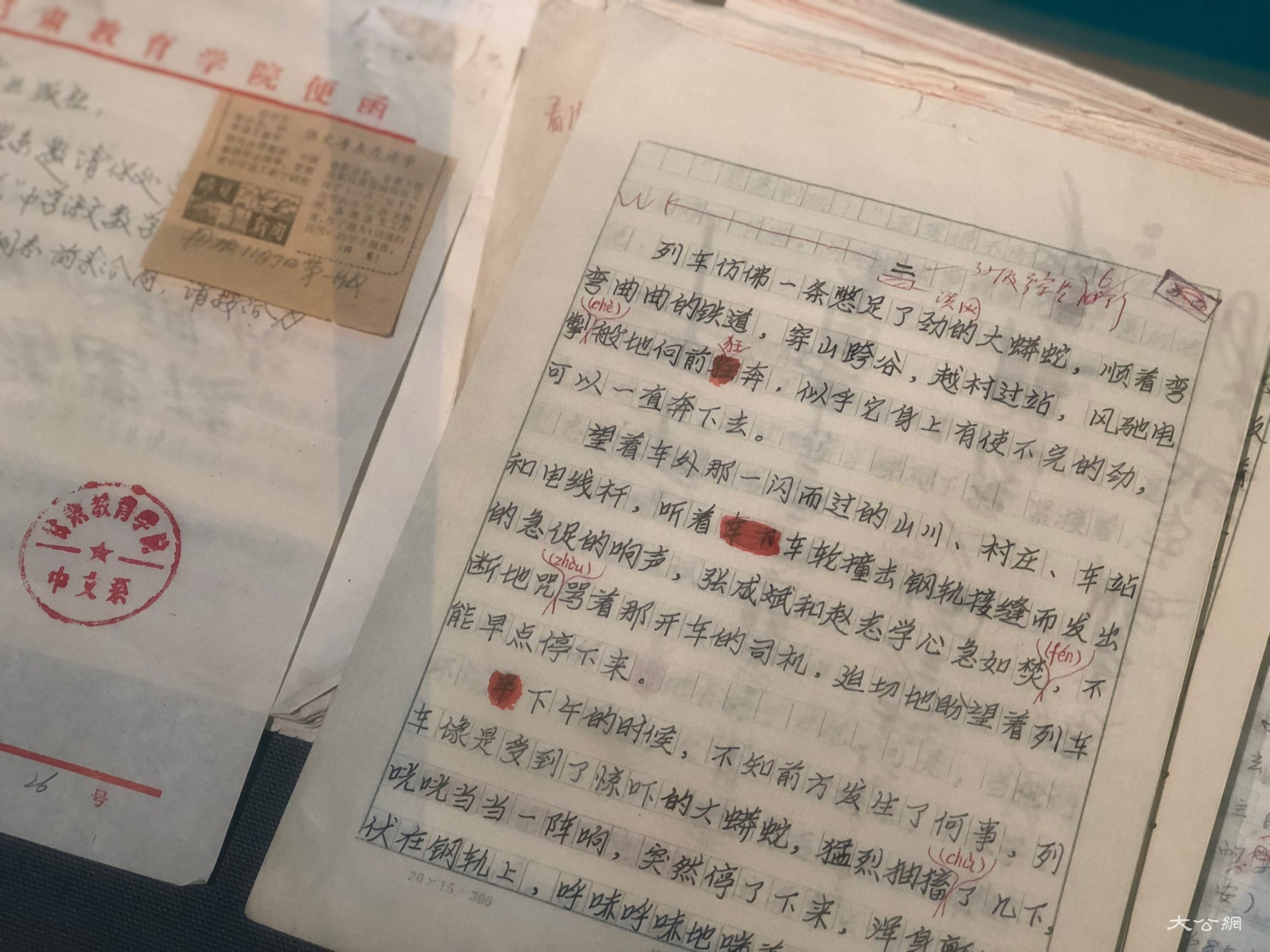

展厅内历史资料 / 唐川阁摄

对于在新媒体时代下,《读者》等其它杂志、期刊的探索之路,富康年直言,“杂志重在积累,杜绝革命,适合改良。颠覆性的改革很容易把它弄死。”他称,改革开放以来,中国的社会主义现代化建设迅猛发展,而人们的文化精神层面的发展速度却远远没有跟上,“人的现代化一定要跟上国家的现代化,《读者》的作用是促进人的成长。”

在泛媒体的大环境下,《读者》依然十分重视人类终身成长。富康年介绍说,“现在我们通过各种小故事来强化普及常识,增加对所有优秀文化的欣赏和传播。”几十年来,《读者》在不同的历史时期承担着不同历史的任务,坚守着促进人类成长的使命,“这是《读者》存在的价值”,他说。