图:美国制造业存货出货比(今年8月)

2021年四季度以来,中美对话呈现积极动向,下一阶段经贸谈判即将启动,美方将有关关税的调整提上日程。11月1日,美国财长耶伦表示,高昂的关税直接提高供应商与消费者的成本,降低关税或可缓解通胀压力。11月10日,美国民主党官员高调发表题为《是时候结束与中国的贸易战了》的文章。北京时间11月16日,中美元首举行视频会议,也使得中美经贸关系的下一步备受瞩目。

在当前拜登政策面对通胀压力及供应链瓶颈略显“束手无策”的情况下,适当调整关税是目前美国政府应对通胀问题的可选之策。笔者认为,在通胀压力和供应链瓶颈背景下,美国进一步调整对华关税有较强意愿、也有充足空间。虽然全面下调和取消关税的可能性不大,但仍有较大可能通过放松关税豁免规则以部分下调关键产品税率。

第一,2018年以来中美间关税水平激增,目前美国对华关税调整的空间较大。据美国彼得森国际经济研究所(PIIE)数据,截至2021年2月,美国针对中国出口商品的加权平均关税税率为19.3%,而2018年1月这一数字仅为3.1%;与此同时,中国对美国出口商品的加权平均关税税率在同期由8.0%上升至20.7%。截至2021年2月,美国对华加徵的关税涉及自中国进口的58.3%的商品,而中国对美加徵的关税涉及自美国进口的66.4%的商品。

第二,中美第一阶段经贸协定执行率有限,在此背景下美国或缺乏全面下调关税的契机;但第一阶段贸易协定执行情况并非美国的核心诉求,拜登政府关税调整仍有台阶。据PIIE测算,截至2021年8月,中美第一阶段经贸协定对于全部商品的完成率(按美国出口口径)为60.7%,但防疫用品、半导体产品及设备已经超过目标水平。中国进口商品与目标差距较大的品类是运输设备相关制造品,以及(除天然气外的)能源品。但这部分进口未达标实属“情有可原”:美国能源品本身已经紧缺,拜登政府不会紧盯能源品出口的完成情况;飞机等相关制造品需求受疫情影响大;汽车等制造品主要受“缺芯”及海运供应链瓶颈的影响。考虑到第一阶段经贸协定属特朗普政府的政治遗产,且在新冠疫情爆发的背景下,拜登政府有“台阶”去理解中国进口执行的困难,因此拜登政府的关税调整决策可能不会过于“较真”第一阶段经贸协定的执行情况。

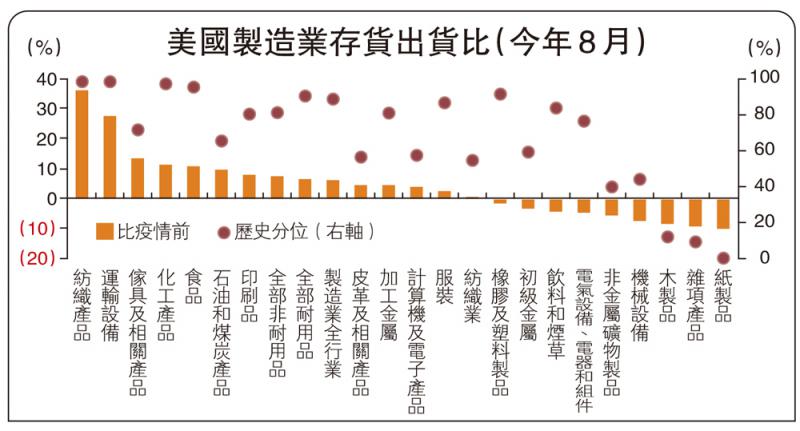

第三,考虑美国供应链压力,美国自中国进口的电子设备、机械设备、杂项产品和木制品等品类的关税下调概率较大;此外,美国或有较强意愿就交通运输设备出口与中国进行磋商。一方面,如前文所述,美国纸制品、杂项产品、木制品、机械设备等行业库存较为紧张,因此扩大这些产品的进口或有助于缓解供应链压力。另一方面,美国纺织产品、运输设备、化工产品、食品等行业库存堆积较为严重,这些产品或有较强的出口诉求。其中,运输设备(飞行器、汽车等)是美国出口中国的重要产品,受到了中国的关税反制且涵盖在中美第一阶段经贸协定中,美国或有一定意愿就运输设备的出口与中国进行磋商,而其余大部分库存堆积的品类对中国的出口都较为有限。

第四,考虑原材料涨价压力与更广泛的国际供应链压力,美国有望考虑放松“232条款”下针对钢铁和铝的关税限制。首先,目前,美国原材料工业生产率恢复尚不足,自身产能瓶颈凸显。其次,美国此前对钢铁和铝加徵关税,理由是中国产能过剩压低出口价格、威胁本地生产商的生存能力。但现阶段,全球钢铁和铝需求大增、供给不足,已经“今非昔比”。今年中国在“双碳”政策背景下,取消对钢铁等工业原料的出口退税,旨在减少国内钢铁产量,美国更需要下调关税以对冲这一冲击。毕竟在全球绿色发展的诉求下,美国不会希望大幅增加国内高耗能产品的产能。最后,考虑到中国、欧盟、印度、土耳其以及俄罗斯等贸易伙伴,针对美国的“232条款”均进行了有关原材料的关税反制。例如,中国针对232条款加徵了包括无缝钢管等100多种自美进口商品关税,俄罗斯加徵了筑路机械、石油天然气设施、金属加工设备、光纤产品等自美进口商品关税。如果美国放松该条款下的关税限制,那么中国及其他国家的关税反制政策也可能放松,这将有益于国际供应链瓶颈的缓解,实现“多赢”。