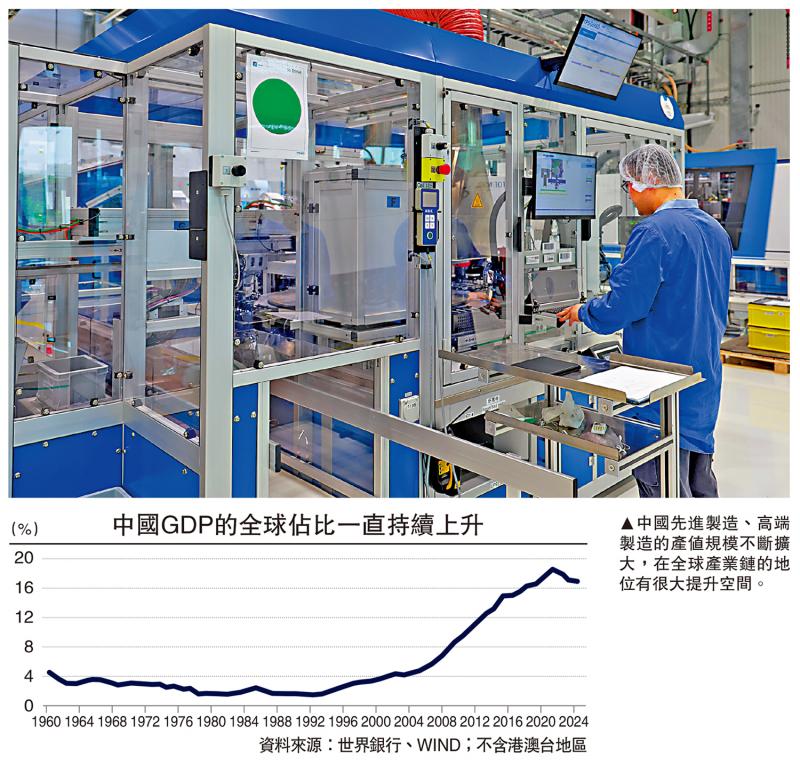

图:中国先进制造、高端制造的产值规模不断扩大,在全球产业链的地位有很大提升空间。

作为后发国家,中国经济取得举世瞩目的成就。2024年中国(统计不含港澳台地区)的GDP规模达18.94万亿美元,人均GDP升至1.34万美元,位居中等偏上收入国家前列。当前中国经济进入新的发展阶段,但也面临其他后发国家相似的难题,中国一方面需要准确认识经济转型所处的周期,理性看待风险与挑战,另方面要坚定经济长期稳定发展的信心,牢牢把握战略机遇期,释放更大发展潜能。

如何理解中国未来经济增长,需要厘清体量规模和增速。从经济总量看,中国已成为超大型经济体,但人均GDP距离发达经济体仍有差距,意味着未来中国经济发展空间巨大,加快全国大市场建设,国内大循环将释放更大的增长潜力。数据显示,中国的消费对经济增长贡献率升至65%以上,随着人均GDP跃升,消费内需将转化为增长优势,而规模经济在创新引领下将充分展现超大市场和超强制造产能相结合的比较优势。从价值链的角度看,中国制造业竞争力较强,先进制造、高端制造的产值规模不断扩大,在未来全球产业链的地位仍有很大提升空间。

另外,相较而言,购买力平价的计算方式反映了真实的发展水平和经济效率,按照世界银行统计的购买力平价(不变价)GDP规模,2017年中国的GDP规模超过美国,2024年中国的GDP规模占美国的比重130.9%,2010年这一数据的比值约84%。因此,中国的总体经济实力深厚,具备很强的增长韧劲。

目前中国为世界第二大经济体、第一大贸易国和第二大消费市场,引领全球经济增长。中国经济将继续保持高速增长,而且仍处于赶超阶段,未来在数字经济、新能源和新型基础设施等具备“弯道超车”的潜力。不过,中国GDP增速呈现放缓态势,原因在于经济转型、产业调整的阵痛期较长,需要持续深化改革。虽然经济增速在放缓,但经济质量在提升,从量的增长到质的转变过程中,经济转型的意义更加突出。围绕高质量发展,“十四五”时期中国已制定包括启动全国统一大市场、扩内需和要素市场体制机制改革,围绕深化财政、金融等改革制定发布了一系列顶层设计,力求从制度上破除改革障碍,提升全要素生产率,未来有望发挥驱动经济内生性增长的积极作用。

建立高水平市场体制

对于中国经济的战略定力与未来前景,必须准确把握。首先,建立完善高水平市场经济体制的必要性增强。中国既不会走西方国家的“老路”,也将竭力避免重蹈其他新兴市场国家的覆辙。中国式现代化积极践行新发展理念,推动经济高质量发展,解决短板,通过供需平衡破除结构性难题。另外,持续探索经济发展经验模式。改革开放后,中国由计划经济转向市场经济,逐渐找到一条适合于国情的市场经济发展模式。从早期的“摸着石头过河”到如今的“顶层设计”,中国的市场经济体制机制愈发成熟,发展路径更加清晰,方向更加明确。接下来,如何破解发展道路上的现实问题,应对未来的外部冲击,吸收过去成功经验的同时,汲取教训也更为重要,将顶层设计、产业政策和资本投入转化为实际的产出,增强经济内生性增长取得更大成效。

第二,深刻认识历史进程中世界格局演变的潮流趋势。回顾中国经济发展历史,1950年代、1970年代及2000年代,当时的世界格局发生剧烈变化,中国作出准确判断,并选择契合时代背景和符合国情的经济战略,为经济崛起创造了难得的外部条件,争取到发展空间。未来一段时期,外部环境的变化对中国实现远景目标构成了新的挑战,包括投资与科技进出口管制、贸易和关税战等,经济增长的环境虽受干扰,但在产业链重构、供应链重组、经贸秩序调整的过程中孕育着新机遇,中国的比较竞争优势将凸显,从而转化为新的增长动能。据此而言,中国在这段时期仍具有广阔的经济增长前景,有条件加快经济转型,促进产业升级,培育新的经济增长点,进一步增强经济实力。

鼓励出海 融入区域产业链

第三,深化改革和高水平开放仍是两大核心驱动。两个层面来看:其一,加快推进全面深化改革、释放中长期增长动能。中国经济发展到了新的阶段,拥有超大规模的经济体量,但制约国内大循环的掣肘仍较多,发展不平衡不容忽视,只有通过持续改革释放新的发展动能,解决一系列长期困扰经济发展的体制和机制问题,才能推动经济持续平稳发展。当前,全面深化改革的顶层设计和具体规划逐一落地,未来还需要完善制定配套政策,以精细化推进有为政府和有效市场的有机结合。其二,加快推进高水平制度型开放,拓展国际发展空间。围绕加快构建“双循环”新发展格局,需要着眼于构建更高水平开放型经济新体制。新形势下,区域全球化、产业链重构、供应链重组加快演进,跨国科技投资、跨国贸易以及国际金融发展有了新的变化。一方面,需要积极参与全球市场、贸易和金融开放规则制定,提出具有国际影响力的“中国方案”;另方面,继续加大对新兴市场的直接投资,融入区域贸易产业链,鼓励支持核心企业海外布局,推动安全和高质量“出海”,并持续推动双向开放更加畅通。

最后,有为政府和有效市场的有机结合更显重要。两个层面来看:其一,关键时期和重要领域发挥政府的功能与作用至关重要。国际比较看,美国、日本、德国、韩国等发达国家的崛起均依赖于政府的作用,包括实施科技创新战略、制定产业政策、创建营商环境和规范市场经济制度规则等,促进要素生产率的提升。未来中国经济转型仍需要发挥政府的作用,既要重视经济改革顶层设计,注重宏观经济政策与微观政策协调,增强逆周期调节、跨周期调节能力,也要注重创建有利于经济增长的政策制度环境。其二,更好地促进市场在资源配置中的决定性作用。改革开放以来,中国在推进计划经济向市场经济转型过程中,采取了最小代价和冲击的作法,通过先行先试等模式积累市场经验,鼓励更多主体参与市场竞争,逐渐形成较为成熟和独特的市场经济发展模式。当前,中国经济总量规模和经济产业体系已今非昔比,未来的市场改革重点在于破除一直以来制约经济平衡发展的“二元结构”,包括城乡户籍管理、经济产业布局和资源配置所形成的“二元”模式,通过区域协同发展、城乡融合以及要素市场体制机制改革、全国统一大市场建设,释放新的经济增长动能。

加大创新 促进经济提质

总结而言,中国经济具有多元性及内生性的特征。一方面,要实现中国式现代化,必然具备稳定的经济增速支撑,夯实物质基础,解决区域、城乡等发展不平衡问题;另一方面,中国经济保持稳定增长具有世界意义,过去四十多年,中国对世界经济增长的贡献度长期保持在30%以上,成为世界经济发展的主引擎。中国经济的“免疫力”既来自于内部主动变革,顶层设计、供给侧改革为经济提供强大引擎,而受益于对外开放的战略抉择,国内国际相互促进,共同构筑持续的经济增长动力。从自身角度来看,中国未来经济增长具有很强的内生性,无论是科技自立自强、扩大内需还是区域协同发展、城乡融合发展等战略部署,均聚焦于解决制约中国经济增长的现实障碍,通过构建“双循环”新发展格局释放新的增长动能。

展望“十五五”时期,中国将延续包括扩内需、构建“双循环”新发展格局、科技创新等战略部署,对内推动全国统一大市场建设,对外推动高水平制度型开放,以科技创新、制度创新、人力资本优势,放大规模经济效应,“十五五”时期中国经济不仅体现在量的增长,而是将质的提升更为显著。

(作者为上海金融与发展实验室特聘研究员。文章仅代表个人观点)