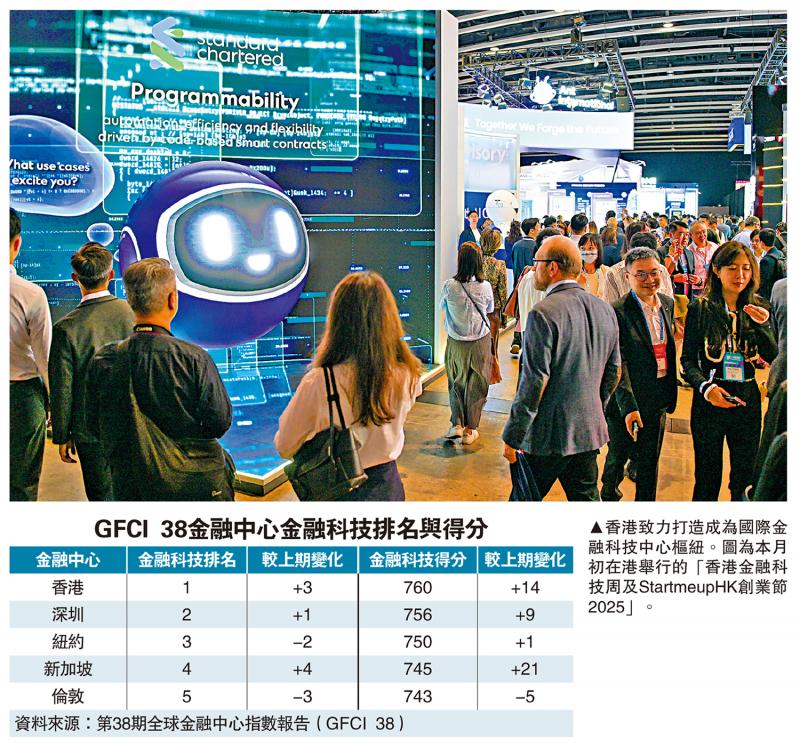

图:香港致力打造成为国际金融科技中心枢纽。图为本月初在港举行的“香港金融科技周及StartmeupHK创业节2025”。

近年来,香港在金融科技领域拔得头筹,前瞻性的战略布局和创新的监管框架助推香港金融科技水平大幅提升,跻身全球十大金融科技城市,竞争优势持续显现。香港致力打造国际金融科技中心枢纽,既是顺应金融创新生态和应用新趋势,也是为了增强香港国际金融中心的独特优势,充分释放“金融+科技”双引擎竞相发展的潜能。

金融科技属新生事物,香港在发展金融科技时审慎规管和鼓励市场创新的实践经验更显宝贵。通过发挥香港在金融科技的“试验田”作用,一方面有助于赋能香港国际金融中心能级跃升,保持全球创新的优势,激发各界探索金融创新的动力,助推香港加快建设“金融+科技”双引擎,另一方面也为AI与金融科技的融合发展创造有利条件,支持金融基建迭代升级和金融机构数字化转型,增强金融体系稳健和韧性。

有效监管 降低潜在风险

一、前瞻性引领金融科技政策及监管创新

经过数年探索实践,香港已成为具有全球吸引力和竞争力的金融科技中心。特区政府围绕金融科技发展制定中长期政策,监管部门及业界推动香港金融科技发展,加快构建金融科技生态圈,同时也强调稳健发展金融科技。2023年施政报告提到“拓阔绿色金融科技的生态圈,打造香港为绿色金融科技枢纽”;2024年施政报告则围绕“构建金融科技创新生态圈”提出四项具体措施,包括推动以央行数字货币(CBDC)跨境支付应用、完善虚拟资产交易规管、推动现实世界资产(RWA)代币化及数码货币生态系统、推动数码证券市场发展。2025年施政报告强调“稳健发展金融科技”,聚焦代币化Ensemble项目和落实稳定币发行人制度两项重点事项,平衡金融创新与规范发展。

鉴于金融科技存在潜在风险和不确定性,香港在发展金融科技的进程中有两项有益经验。一是“监管沙盒”模式。金管局于2016年9月推出“金融科技监管沙盒”,让银行及科技公司可收集数据及用户意见,加快推出产品及减低开发成本,及加强不同监管机构的协调。2024年8月,金管局推出全新的生成式人工智能(GenAI)沙盒,透过沙盒测试GenAI在风险管理、检测和预防欺诈、客户体验等方面的应用,并鼓励银行研究更多应用场景。截至2025年9月底,共有379项金融科技项目获准使用沙盒进行试行。二是“持牌”制度。比如数字银行,早期称“虚拟银行”,2018年5月金管局发出《虚拟银行的认可》指引修订本,2024年10月修订更名为《数字银行的认可》,阐释金管局的发牌原则,以期符合《银行业条例》相关准则。

二、渐进性有序推动金融科技创新应用

金融科技的发展核心在于推动金融与科技的双向赋能,而香港具备优越的监管及应用环境,近年来香港在数字资产领域取得较大突破,围绕跨境支付、金融代币化、虚拟资产交易等推出诸多政策举措,同时在监管模式上推行包括监管沙盒、闭环管理等多种创新,确保金融科技应用高效便捷的同时也更加安全。围绕“数字资产发展政策宣言2.0”及“金融科技2030”远景,香港证券、保险及银行等监管机构陆续推出支持性措施,一方面在法律制度、监管规则及平台建设等提供详细的路线图,包括夯实数字金融基建,完善相关法律和监管制度,另一方面围绕数字资产、跨境支付、保险科技等领域布局,包括扩大监管沙盒试验,转向安全开放,搭建安全可靠的金融科技生态。得益于此,香港的金融科技初创企业增加超过4倍,由2016年的138家增至2024年的619家。

数字基建方面,香港聚焦跨境支付结算,构建创新和开放的数字货币生态。由金管局与其他央行主导并深度参与的mBridge(多边央行数字货币桥)项目具有代表性,旨在提升跨境支付与结算的效率。另外,金管局通过实施“数码港元先导计划”,深入探索及研究可供个人及企业可能使用的新型数码货币的创新用例。2025年10月,金管局发布《“数码港元”先导计划第二阶段报告》提出,除了在零售层面之外,未来将优先发展数码港元供金融机构应用,以支持代币化生态系统的发展与跨境支付场景。预计相关筹备工作将在2026年完成。

数字资产发展方面,香港的监管创新走在前列。2025年施政报告提出“制订数字资产交易及托管服务发牌制度的立法建议”,有助规范香港数字资产业务发展。围绕稳定币监管,金管局于2024年3月推出“稳定币沙盒”,其间参与者同监管直接沟通,测试业务以期符合监管要求。在过往三年多的测试,在2025年8月份发布《稳定币条例》,并设有6个月过渡期。围绕建设虚拟资产中心,香港监管机构秉持稳健和开放,明确虚拟资产交易平台(VATP)须持牌经营,确保履行合规要求。2025年2月,香港证监会针对虚拟资产市场发展发布监管路线图,构建弹性的虚拟资产生态系统。证监会提出监管框架分别涵盖A(准入)、S(保障)、P(产品)、I(基础设施)和Re(关系)五大支柱/维度,以及总计12项具体措施,其目标是吸引更多的优质项目和机构进入市场,同时确保进入的项目符合监管要求。

加快数字化转型 提升效能

三、负责任地推动金融机构的业务及系统更新迭代

数字经济和数字金融成为主流趋势,驱动金融机构数字化转型加快。香港作为国际金融中心,数字化需求更具多元且国际化,中外资银行、证券、保险及资管公司等一方面需要推动内部流程和管理数字化,以此提升效能,另一方面也需要应对市场和客户的数字化便利需求,迫切需要金融科技赋能。

香港金融科技快速兴起,对金融机构既是拓展新兴业务增长的机遇,但也带来挑战,包括信息科技风险的上升、网络安全漏洞、高频度的网络攻击等,可能对金融机构的营运和系统构成威胁。就此而言,负责任地推动金融机构的业务及系统更新迭代,确保稳健合规经营,防范衍生的新兴金融风险。两个维度来看:一是创新业务的合规和可持续。香港本地监管鼓励支持虚拟资产交易或稳定币等前沿金融科技应用发展,但同时强调合规性,明确采取“风险为本”的监管原则,比如虚拟资产交易、稳定币发行等,要求持牌经营及符合各项资质,并在经营活动中受到监管;二是防范信息科技风险的紧迫性。人工智能及数字资产交易等作为新兴事物存在潜在风险,香港监管部门密切监测数字资产等新兴金融风险,同时提出采取互动和持续演进的监管方法,确保有效管理新兴技术带来的系统性风险,以维护银行体系的稳定性。

汇聚人才 培育新质生产力

四、结论与展望

总结来看,香港在打造金融科技枢纽的进程中,有三点经验启示:一是前瞻性的金融科技政策以及清晰的发展策略,并保持政策迭代和策略更新,2021年金管局的“金融科技2025”策略和2025年的“金融科技2030”远景接续发力,推动形成一系列的阶段性成果;二是畅通和开放的金融监管理念,通过“沙盒”模式实现监管和业界、运营者的直接沟通、高效反馈,以及支持特区政府更新修订政策,并经过立法程序明确为法律制度;三是重视新兴领域金融风险防范,通过严格的“牌照”制度筛选合资格运营者,确保“准入”名单的质素,保障金融科技安全、稳健。

展望未来,香港金融科技的政策引领创新本身就具有长远的战略眼光,金融科技监管框架和制度的完善为孵化金融科技初创公司提供了极佳的土壤,监管、市场和业界的协作有利于提升香港金融科技的竞争力,同时在香港所构建的虚拟资产中心以及各类金融科技生态,将汇聚更多的金融科技人才、企业和投资,培育香港独具特色的新质生产力,进而推动AI和数据科学产业发展。

(作者为上海金融与发展实验室特聘研究员。本文仅代表个人观点)