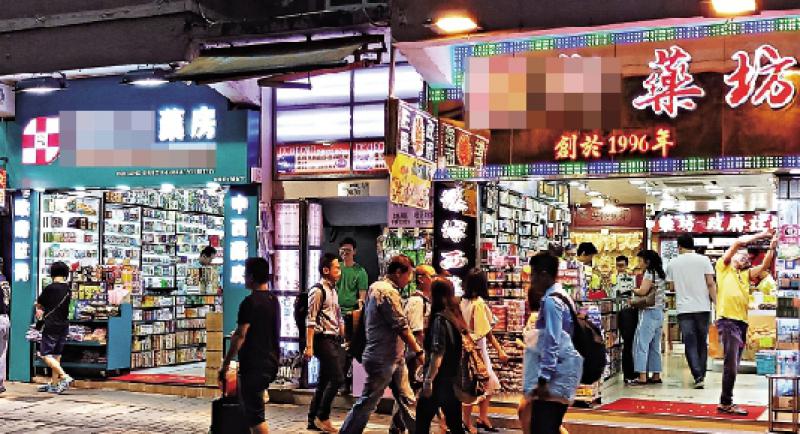

图:很多市民和旅客不懂分辨“藥房”和“藥坊”,业界建议修例禁止非註册店舖以“藥”字冠名。/大公报记者王祺摄

“藥坊”和“藥妆”,皆非持牌藥房,消费者懂区分吗?藥房代表和藥剂师认为应修例禁非註册零售商以“藥”字冠名。卫生署回应却不置可否。

资深藥房老闆透露,2003年开放自由行後,内地旅客带动藥房生意暴增,部分商人为减少经营成本和规管,开设非註册店舖销售非毒藥类藥品、奶粉和日用品等,但因法例对使用藥房名称有规限,故取巧以“藥坊”命名,取其普通话发音近似“藥房”;另因不少内地旅客在本港购买化妆品,部分兼售藥品、化妆及护肤品的非註册藥物,遂以“藥妆”或“藥粧”命名。

不满卫署未正视

“藥坊”、“藥妆”违例售藥问题丛生,香港医院藥剂师学会会长崔俊明批评,法例未能与时并进,认为用藥安全与性命尤关,应以保障公众安全角度考虑,尽快修例禁止非註册店舖以“藥”字命名,减少公众混淆。

港九藥房总商会副理事长兼公关主任张德荣说,“斤变両”等不良销售手法,多发生於“藥坊”和“藥妆”等店,却祸及大多数坚持正版正货藥房声誉,已多番向卫生署建议,促禁止非註册店以“藥”字命名,但署方称涉修例,讨论似乎不了了之。

对於规管“藥”字冠名,卫生署发言人未正面回应,只表示《藥剂业及毒藥条例》对使用“藥房”名衔有限制,只有“获授权毒藥销售商”在其註册的处所,才可使用“藥房”名衔和特定标识,否则东主可被检控,有关罪行最高刑罚为监禁两年及罚款10万元。

发言人续称,有关“获授权毒藥销售商”及“列载毒藥销售商”的商舖名称及处所地址,已上载至该署藥物办公室网页,市民可於“香港持牌藥商搜寻”的连结,查证商舖是否获发有关牌照。