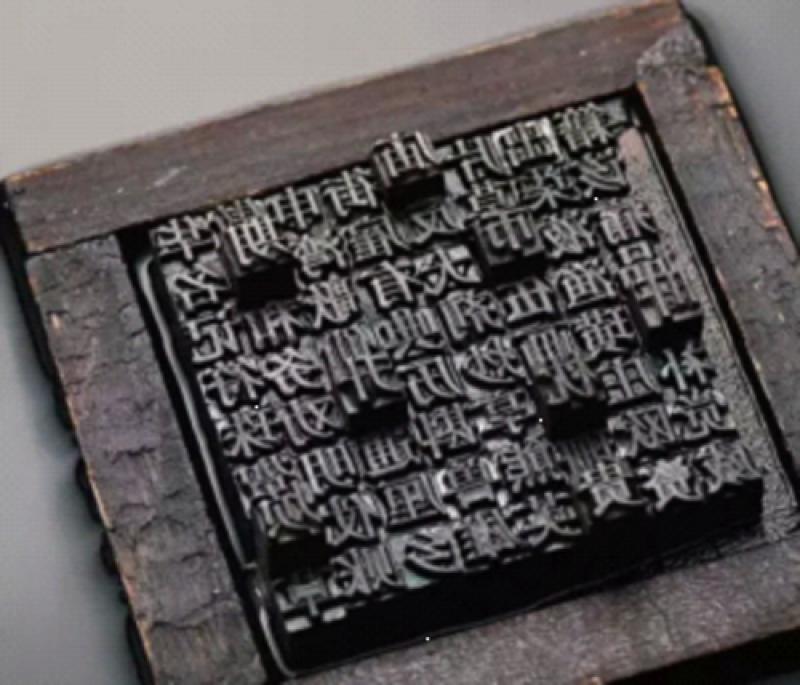

图:“执字粒”就是把“字粒”排列在字盘内

早年的书刊、报章,用的是“活字印刷”。“活字”指单字的反字模,俗称“字粒”。印刷前,工人按稿件挑出“字粒”,排列在字盘内,这个排字过程俗称“执字粒”。印刷时,工人只要在字盘上涂墨,覆上纸,施一定的压力就行。

作为中国人,不可不知“活字印刷术”是中国四大发明之一。“活字印刷术”始於唐朝的“雕版印刷术”──将文字或图案的反面先雕刻在木板上再行印刷,再经由北宋年间(西元一千年左右)一介草民毕昇改良而成。毕昇所採用的“字粒”物料是泥,后来多以铅合金代替,以提升其耐用性。

现今应看成“作者笔误”

1853年8月至1856年5月间,香港首份华文报章《遐迩贯珍》是由英华书院的汉字活版印刷厂铅印的。该月刊发行於香港、广州、上海等通商口岸,内容以西方近代文明、中西要闻为主。其后不少国内外学会及政府部门向英华书院购买所铸造的中文“字粒”,足证香港当年在该项技术上的江湖地位。

近年,有作家以至问责官员发布了一些含错别字的文章;明显地这是人为疏忽甚或认知有误,却以“手民之误”轻鬆带过。近日,有立法会议员发现部分地政总署航拍照片中有标示错误,署方回覆查询时说,製作过程中或因“手民之误”出错。电子世代,“手指”在手机荧幕上一滑,偶有写错、按错,有人认为这可视作“手民之误”。以上事例好像告诉大家,这是“人有错手,无心之失”而已。

究竟“手民之误”是怎样的一回事呢?近代,“手民”多指“执字粒”的工人。“手民之误”就是指因“执错字粒”而造成文句上的错误。早年用“活字印刷”的书刊、报章,但凡出错,不会说成编辑、校对等人士“走漏眼”,只会在更正时说成“手民之误”。没错,当中不排除有此情况,可不要忘记,编辑和校对绝对是有责任在排字后审阅的。

现今,“手民”已不复存在,文章都是亲自撰写的、文字档也由自己提供的,当有出错只应看成“作者笔误”,不能搬出“手民之误”这个诿过词来掩饰。如此这般,前述的“手民之误”是被滥用了!

【“粤语方言用字:执”之九】