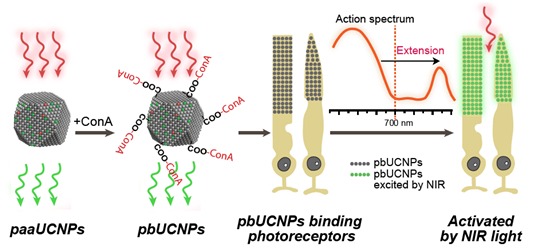

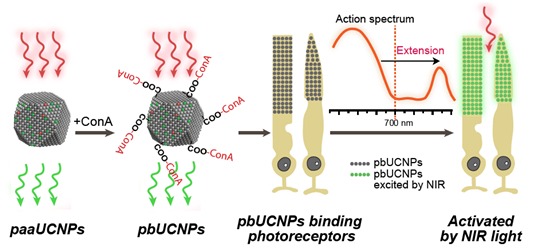

创新的上转换纳米颗粒修饰技术及其在视网膜的功能实现。(受访者供图)

人类和其他哺乳动物仅能看到一定波长范围的光,但实际上,自然环境中我们身边还充满了波长更长的红外光。记者今日从中国科学技术大学获悉,该校生命科学与医学部薛天教授研究组与美国马萨诸塞州州立大学医学院(University of Massachusetts Medical School)韩纲教授研究组合作,结合视觉神经生物医学与创新纳米技术,首次实现动物裸眼红外光感知和红外图像视觉能力。这项技术不仅能赋予人类超级视觉能力,通过开发具有不同吸收和发射光谱参数的纳米材料,还有可能辅助修复视觉感知波谱缺陷相关疾病,例如红色色盲。该研究成果于2019年02月28日(美东时间)在线发表于国际顶级期刊《Cell》上,并被《Cell》杂志选为本期唯一科普视频进行重点推广。

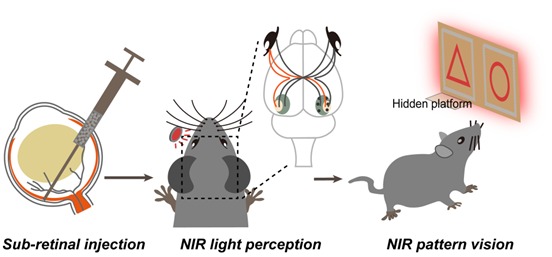

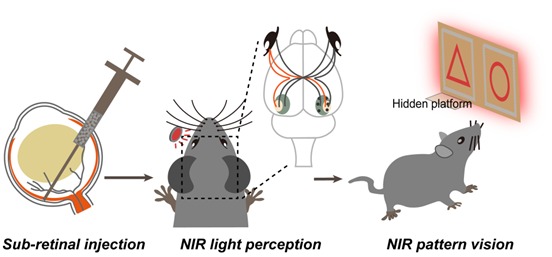

从不同水平证明注射小鼠获得红外图像视觉。(受访者供图)

据介绍,自然界中电磁波波谱范围很广,其中能被我们眼睛感受的可见光只占电磁波谱里很小的一部分,哺乳动物无法看到大于700 nm的红外线,这是由感光蛋白所固有的物理化学特性所决定的。然而红外线广泛的存在于自然界中,对其的探测感知将帮助我们获取超过可见光谱范围的信息。为此人们发明了以光电转换和光电倍增技术为基础的红外夜视仪,但存在需要靠有限的电池供电、同可见光环境不兼容等缺陷。

为解决上述问题并发展裸眼无源红外视觉拓展技术,中国科大薛天教授研究组同美国马萨诸塞州州立大学医学院韩纲教授研究组合作,尝试利用一种可吸收红外光发出可见光的上转换纳米材料,导入动物视网膜中以实现红外视觉感知。体外感光细胞单细胞光电生理记录证实这种纳米材料确实可以吸收红外光后激发小鼠视杆细胞电活动。为了缩短纳米颗粒与感光细胞的距离,从而提高红外敏感度,并使其能够长时间的留存在视网膜感光细胞层,研究人员发展了一种特异表面修饰方法,使其可以与感光细胞膜表面特异糖基分子紧密连接,从而牢牢地贴附在感光细胞感光外段的表面。研究人员通过多种神经视觉生理实验,从单细胞电生理记录,在体视网膜电图(ERG)和视觉诱发电位(VEP),到多层面的视觉行为学实验,证明了从外周感光细胞到大脑视觉中枢,视网膜下腔注射纳米颗粒的小鼠不仅获得感知红外线的能力,还可以分辨复杂的红外图像。

值得指出的是,在获得红外视觉的同时,小鼠的可见光视觉没有受到影响。而且令人兴奋的是动物可以同时看到可见光与红外光图像。同时研究人员发现pbUCNPs纳米材料具有良好的生物相容性。这些结果清晰地表明,此项技术有效的拓展了动物的视觉波谱范围,首次实现裸眼无源的红外图像视觉感知,突破了自然界赋予动物的视觉感知物理极限。这种新型的可与感光细胞紧密结合的纳米修饰技术还可以被赋予更多的创新性功能,例如眼底药物的局部缓释,光控药物释放等。多种应用拓展已经在相关实验室展开。