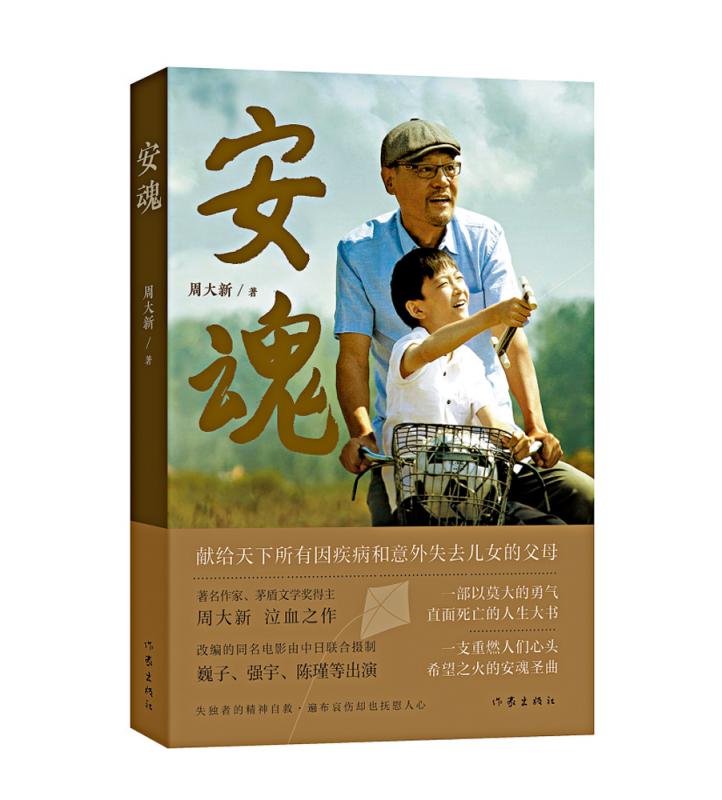

图:周大新长篇小说《安魂》,作家出版社出版。

有文学评论家曾说,中国作家中有两位曾点燃自身,以生命为火炬,照亮能意识到的生死两界,一位是史铁生,一位是周大新。今年三月二十五日,改编自周大新长篇小说《安魂》的同名电影上映,让这部已出版十年、曾获《人民文学》长篇小说双年奖的作品重新进入读者视野。

近日,周大新接受大公报专访表示,死亡是人生的结局,是人人都要面对的问题。如果不把命运给我们的痛苦嚥下去,就会被痛苦压倒。《安魂》一方面安慰自己,同时也献给所有因疾病和意外灾难而失去儿女的父母。\大公报记者 张帅北京报道

如同周大新获得茅盾文学奖的作品《湖光山色》一样,《安魂》在结构安排上也独树一帜。《湖光山色》分为“乾卷”“坤卷”上下两部分,《安魂》则采取了历法中的“干支纪年”来做回目,从一九七九年“己未”始,到二○○八年“戊子”终,正好是周大新爱子周宁在尘世的二十九个岁月。

“儿子离去后,那种锥心的疼痛让我长时间神思飘忽,什么事情都无心幹也干不成,常常一个人坐在书桌前,眼望着窗外发呆。”周大新说,本来就性格内向的自己变得更加沉郁。他意识到,若不把窝在心里的痛楚倾倒出来,可能再无法正常生活了。

探讨死亡和人生意义

写作每一章节虽是“倾倒痛楚”,但对作者来说,“倾倒”的过程要比“痛楚本身更痛楚”。

《安魂》前半部分以回忆为主题,用纪实手法,像聊天一样选择“对话”的方式呈现儿子从出生、成长到工作、恋爱,直至发病、治病以至去世的经历和细节。要求儿子读重点中学、因维护声誉打官司疏于儿子健康管理、拆散儿子初恋、儿子重病时慌不择医……一个父亲将自己的“忏悔”和盘托出,儿子不断回应、安慰自责的父亲,儿子与病魔抗争的顽强以及父子之爱在行文中熠熠闪动,在小说亲情书写的背后,是作家对自己在孩子上学、爱情等问题上虚荣心、功利主义、封建门第观念等的自我批判与救赎。

像牧师般给灵魂以抚慰

在述说真实生活的同时,周大新在《安魂》后半部分则打破时空限制加入想像和虚构,特别是在“天国享域”,通过与苏格拉底、达尔文、莫扎特、爱因斯坦、诺拉、薛涛、魏源、李叔同、袁世凯对话,探讨死亡和人生意义。

周大新说,随着年龄增长会思考人的心灵安慰问题:人在现实世界什么时候结束,以怎样的方式结束,结束以后的诸事安排?这是年龄超过五十岁的人或多或少都会去想的事情。西方人对天堂的想像,东方人对西天极乐世界的想像,都是试图解决这个问题,这是对人的终极关怀。应该感谢前人在这方面所做的努力,有了这些想像,我们大多数人面对肉体消失可以做到平静对之。

在周大新看来,作家的重要任务就是通过自己的作品,影响和提纯人们的灵魂,俄国作家陀思妥耶夫斯基就此对自己影响很大。在《罪与罚》中,陀氏对拉斯柯尔尼科夫一家和妓女索尼娅一家所经受的苦难描写让人感到无助和痛心。最终,拉斯柯尔尼科夫以忏悔的心情承受一切苦难,方获取精神新生。可以说,精神的救赎是《罪与罚》问世一百五十多年来保持浓郁艺术的魅力所在。

周大新告诉大公报,《罪与罚》的阅读经历让他明白,一个作家必须具备三种能力。首先是有敏锐感知社会苦难的能力,当别人没有发现苦难或发现了苦难却给予漠视时,作家要能发现并敢于大胆地给予展示。其次是有撬开人物内心隐秘之门的能力,任何人的内心世界多数时候呈封闭状态,作家要想法进去并将其中的东西展示出来。

“最重要的还是,要有抚慰人的灵魂的能力,因为各种各样的原因,多数人的灵魂总是处在惊悸不安和难言的阴淒寂寞状态中,作家应该像牧师一样,想法给这些灵魂以抚慰。”周大新指出。

帮助希腊作品《诺言》出版

在世界文学中,希腊作家玛琳娜(又译玛丽娜)的《诺言》是在题材和内容上与《安魂》最相像的作品。周大新向大公报透露,《诺言》的中文版正是他和朋友找出版社帮助玛琳娜出版的。二○一二年,他在希腊参加研讨会返程前,与玛琳娜在其所在的学校见面,玛琳娜与自己有着相似的经历,儿子瓦尼斯也是在患病求医无果后离开了她。

《诺言》写作结构随意,夹杂诗篇和散文,但给周大新留下深刻印象。“读完全书,我的感受是玛琳娜固然是一个失去爱子的不幸母亲,但上帝其实也给了她回报,那就是让她更清醒地活着,让她代表世上千千万万个母亲,去追寻生育孩子和繁育生命的真正意义。”周大新说。

个人简介:

周大新,一九五二年生于河南邓州。一九七九年开始发表作品,出版《湖光山色》《走出盆地》《第二十幕》《安魂》等多篇小说,曾获茅盾文学奖、冯牧文学奖、全国优秀短篇小说奖等。