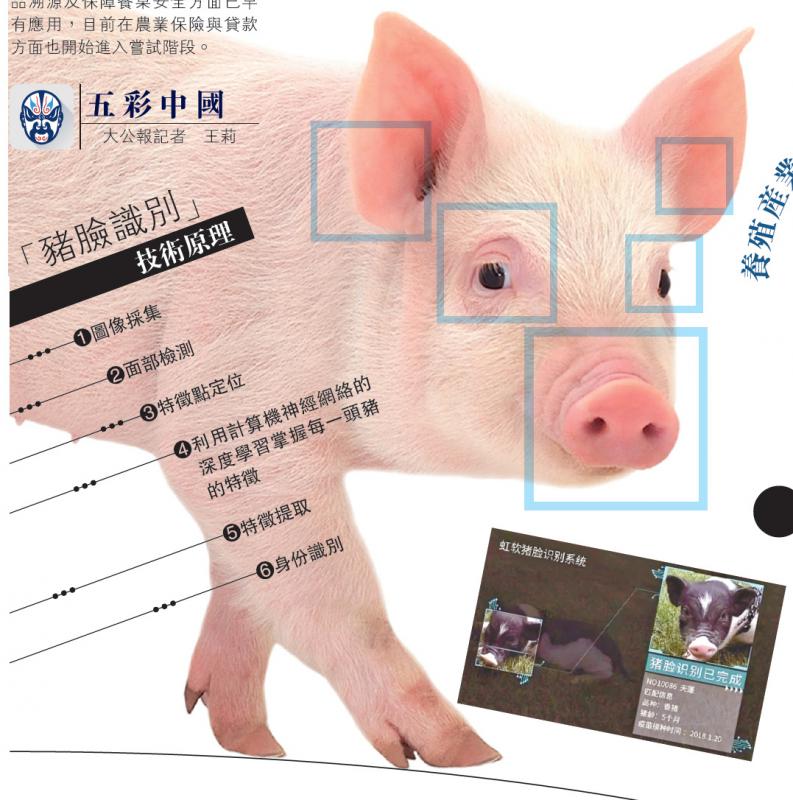

从安防到零售、营销和金融等行业,人脸识别技术在人类社会的应用正风生水起。与此同时,已有不少企业将生物识别的下一步定位到其分支动物识别领域。相较於人脸识别,动物脸部识别的技术原理与之相似,但数据採集难度却更大。《纽约杂志》近日发表的一篇文章显示,目前动物脸部识别已被应用於野生动物追踪保护、动物病害预警、食品溯源、遗失宠物寻回等方面。有关AI技术在中国养殖产业的食品溯源及保障餐桌安全方面已早有应用,目前在农业保险与贷款方面也开始进入尝试阶段。

据《纽约杂志》,动物脸部识别不但应用在奶牛、猪、羊和鱼等常见动物养殖、保险等方面,同时在老虎、狮子、大象等野生动物观察保护领域也开始发挥作用。京东不久前还进行了一场“猪脸识别”大赛,并运用“猪脸识别技术”推出数字农贷业务。

数据量大 採集不涉隐私

以研发互联网用户身份安全为主要方向的杭州尤米科技CEO赵新华告诉记者,目前已有不少公司将生物识别的下一步定位到动物识别,如谷歌、苹果、百度、京东等都在这方面进行尝试。其中Google在宠物猫和狗上已有应用,Google手机用户相册中的猫、狗相片已经可以被自动分组。

赵新华告诉记者,为动物製作“身份证”的难度远远大於人脸识别。他表示:“与人脸识别相比,动物脸部识别也是基於足够量的数据採集与分析对比,而动物识别的干扰因素很多。”

他认为,动物比人更难收集数据还在於动物不会自主配合拍摄,野生动物更需採用超高清镜头近距离拍摄才能完成数据收集。另一方面,动物生长周期短,牠们在面部及体型在较短时间内会发生较大变化。目前大部分公司还只是在单一种类或几种动物上能达到一定的识别率,但仍有局限性。

香港人工智能与机器人学会理事长杨强认为:“对於动物脸部识别,首先我们可以获取大量数据,而不用担心隐私问题。此外,这背后确实存在一个巨大的商业前景。”

据《纽约杂志》文章显示,目前动物脸部识别已被应用於野生动物追踪保护、动物病害预警、食品溯源、遗失宠物寻回等方面。据市场研究数据显示,2017年全球面部识别市场规模超过40亿美元,到2022年,市场规模有望增长到78亿美元。

2022年市场可达78亿美元

据了解,在中国养殖业中,AI技术在食品溯源,保障餐桌安全方面已早有应用,目前在农业保险与贷款方面也开始进入尝试。翔创科技CEO邓昌顺表示,内地养殖业保险市场规模庞大,仅生猪全国一年就有12亿元人民币,而目前养殖业的投保率只有10%-20%左右。但对於保险公司而言,如何对养殖户进行监管是一个技术性难题,而利用人工智能对牲畜进行识别乃至建立数据库,只需要一枚高清摄像头,可大大降低成本。据悉,中国人寿财险、中华联合财险、安华农业保险等公司都已投入运用。