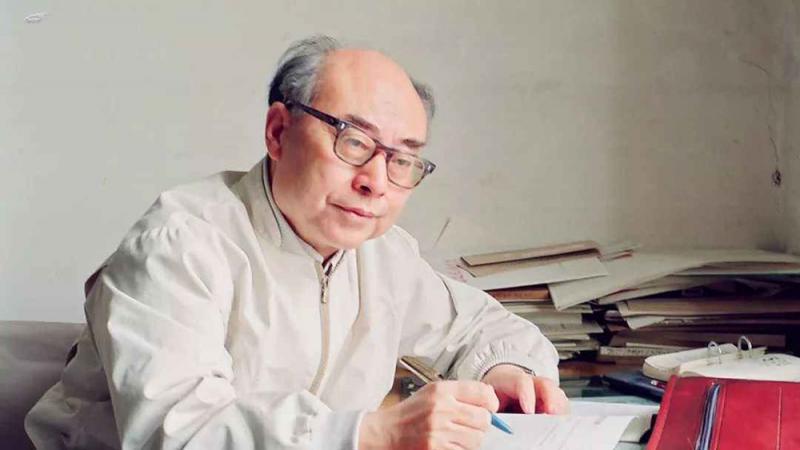

图:中国国防科技事业改革发展的重要推动者、改革先锋于敏,於1月16日在京去世/网络图片

中国国防科技事业改革发展的重要推动者、改革先锋于敏,於1月16日在京去世,享年93岁。于敏从1961年开始隐姓埋名28年研究氢弹理论,为中国氢弹原理突破中解决了一系列基础问题,提出了从原理到构型基本完整的设想,为研製中国第一颗氢弹起了关键作用。在于敏的亲自组织和部署下,中国的氢弹理论在1965年得以突破,中国第一颗氢弹於1967年6月17日试验成功。于敏此后长期领导核武器理论研究、设计,解决了大量理论问题。目前,中国23位“两弹一星功勳奖章”获得者中,仅余3位在世。/综合光明日报、新华网、央视新闻报道

1926年,于敏生於一个天津小职员家庭,从小读书爱问为什麼。进入北大理学院后,他的成绩名列榜首。导师张宗遂说:没见过物理像于敏这麼好的。

於北大毕业后,于敏在著名物理学家钱三强任所长的近代物理所开始了科研生涯。他与合作者提出了原子核相干结构模型,填补了中国原子核理论的空白。1961年,正当于敏在原子核理论研究中可能取得重大成果时,钱三强找他谈话,将氢弹理论探索的任务交给他。

于敏毫不犹豫地表示服从分配转行。上世纪60年代,氢弹技术是各个核大国的最高机密,没有参考借鉴,中国的氢弹研究更是白手起家。因工作内容较为特殊,于敏在28年时间裏隐姓埋名,直到1988年解密。

“百日会战”跪地研究

从第一颗原子弹爆炸到第一颗氢弹试验成功,美国用了7年零3个月,中国用了2年零8个月,速度世界第一。西方科学家评论“中国闪电般的进步,神话般不可思议”。巨大的成功背后,是难以想像的艰辛─全国仅一台每秒万次的计算机,95%的时间算原子弹,5%留给氢弹设计。

1965年9月到11月,为了尽快研製出中国自己的氢弹,39岁的于敏带领科研团队来到上海华东计算所,对加强型原子弹进行优化设计。这一百多个日日夜夜被称“百日会战”,于敏经常半跪在地上分析堆积如山的计算纸带,终於实现了氢弹原理突破,形成了一套从原理、材料到构型基本完整的物理方案。

1967年6月17日,罗布泊沙漠腹地,一朵蘑菇云升腾而起,中国氢弹试验取得成功。于敏回忆,“我这个人不大流泪,也没有彻夜不眠,回去就睡觉了,睡得很踏实。”

遗憾未出国深造贡献国家

于敏曾在访谈中说这一生若有遗憾,应该是两个:一是一生没有机会到国外学习深造交流,这对一个科学家来说是很大的遗憾;二是因为工作太忙对孩子们关心不够,没有将他们培养成对国家有所建树的人。于敏认为,如果年轻时能够出国进修或留学,对国家对科学的贡献或许会更大。于敏由於工作的关係放弃了很多次出国的机会,但他说,虽然想起来是遗憾,并不后悔。

上世纪80年代以来,于敏率领团队又在二代核武器研製中突破关键技术,使中国核武器技术发展迈上了一个新台阶。“两弹一星”功勳奖章、国家最高科学技术奖……极高的荣誉纷至沓来,于敏一如既往保持着谦逊。

“一个人的名字,早晚是要没有的,能把微薄的力量融进祖国的强盛之中,便足以自慰了。”于敏说。