12月20日,伴随着长征四号乙运载火箭升空,中国“天琴”引力波探测计劃首颗技术试验卫星──“天琴一号”进入太空,开启空间引力波探测技术探索计劃。根据规劃,“天琴计劃”将在地球轨道上部署3颗卫星,组成臂长十几万公里的等边三角形编队,构成空间引力波探测“天文台”,探测地面上无法探测到的更宽域的低频引力波,数据有望提供给全世界科学家共同研究。\大公报记者 周琳北京报道

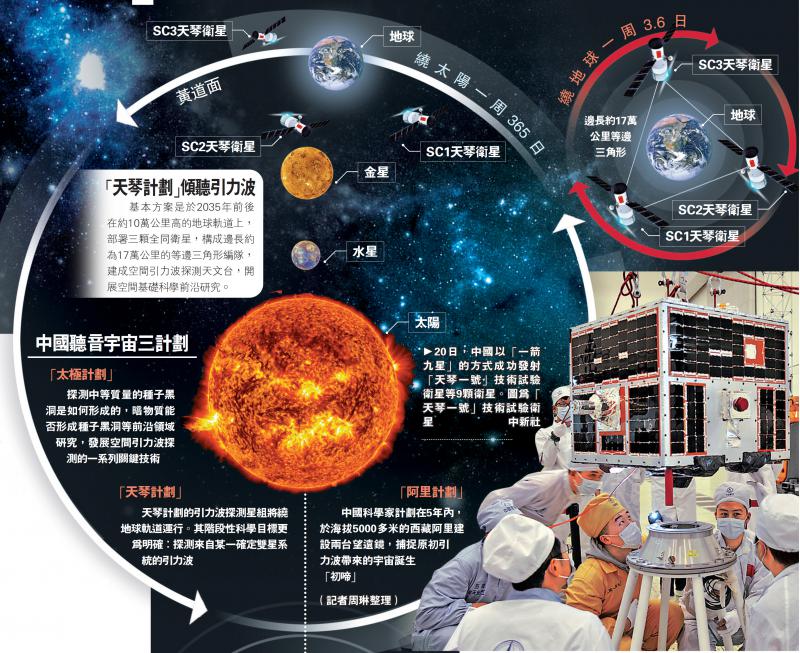

这是继今年8月“太极一号”之后,中国发射的又一颗用於引力波探测研究的卫星。当前,中国共有三大引力波探测计劃:“太极”、“天琴”及“阿里”,被中国科学家形象地称打“太极”、奏“天琴”、登“阿里”,旨在引力波探测领域发出中国自己的声音。

作为“天琴计劃”的先行军,“天琴一号”技术试验卫星由航天科技集团五院航天东方红卫星有限公司抓总研製,肩负着对无拖曳控制技术、惯性传感器技术、高精度激光干涉测量技术等在轨验证的使命,是空间引力波探测的探路者。

突破“臂长限制” 精準测量

1916年,爱因斯坦基於广义相对论预言了引力波的存在。2016年初,美国的激光干涉引力波天文台(LIGO)地面引力波探测装置首次直接探测到了引力波,找到了验证爱因斯坦广义相对论的“最后一块拼图”,在国际上掀起了引力波探测研究的热潮。

为何地面上已经探测到引力波了,还要到太空去探测?“天琴一号”技术试验卫星总设计师张立华解释称,地面上由於激光干涉测量臂长的限制,只能探测到高频引力波,要探测到更宽域的低频引力波,只能到空间上去,形成长达数万公里到数百万公里的干涉臂长。

无拖曳控制 “纯引力”飞行

因此,“天琴计劃”拟在地球轨道上部署3颗卫星,组成臂长十几万公里的等边三角形编队,构成空间引力波探测天文台,通过激光干涉测距系统来精确测量两颗卫星检验质量之间微弱的距离变化,实现探测引力波。

空间引力波探测带来极大的技术挑战,多项技术指标高於现有技术水平数个量级。这次“天琴一号”将先行验证相关技术。关键技术取得实质性突破以后,再研製能探测到引力波的卫星系统。

其中,无拖曳控制是“天琴一号”重点攻克的难题。所谓无拖曳控制,就是依靠微推进系统在航天器上施加持续的推力,以此“抵销”航天器在轨道上受到的大气、太阳光压等力,从而为卫星内部“自由悬浮”的检验质量,提供一个近乎“纯引力”的飞行环境。在此基础上,一旦实现了通过激光干涉测距技术,精确检测两颗卫星检验质量之间微弱的距离变化,卫星就具备探测到引力波的能力。

空间引力波探测一直以来是一个世界性的难题,对航天器的性能提出了极高的要求。“天琴一号”技术试验卫星总体主任设计师黎明介绍,未来天琴计劃的数据有望提供给全世界科学家共同研究。