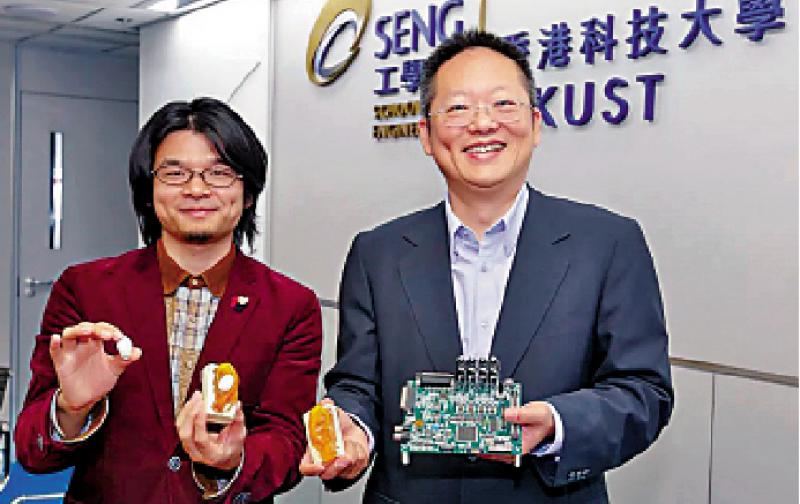

图:张健钢(左)和自己研发的辅听耳机。

去年底,一则和医疗设备相关的视频刷爆朋友圈,著名理论物理学家、中国科学院院士何祚庥夫妇在片中指出,中国医院中的大型医疗设备95%依赖进口,连耳朵里戴的小小助听器都被欧美垄断。拿着这条视频,音科思创始人兼CEO张健钢带着从容、自信的笑容问大公报记者:“能帮我搭个线,让我给他们送产品吗?中国是有自产芯片助听器的,效果、性价比都比欧美的好。”\大公报记者 李薇、胡永爱深圳报道

在老年人群中,听力障碍是一个常见多发现象。据《中国听力健康报告(2021)》指出,中国老年性听力损伤占比达51.61%。但这些群体中,助听器的佩戴率却不足5%,与发达国家30%-40%的数据相差甚远。

六大欧美品牌 占华九成市场

“问题出在哪里?我们的技术正在猛烈变化,但这个品类却停滞不前。”张健钢指出,中国助听器90%的市场份额被六大欧美助听器品牌占据,它们的产品售价往往在2万元(人民币,下同)以上,昂贵得让人望而却步。而一些国产品牌助听器虽售价只有几百元,却更像一个声音放大器,戴上后会产生嗡嗡的啸叫声,令佩戴者苦不堪言。

“这个市场在中国还是真空地带,我们可以去做一些突破。”张健钢在深圳创办的音科思公司,目标是为中度、中重度的听力障碍用户提供一款好用的产品。但创业初期,他们遇到的难题和所有科技类公司一样──芯片怎么办?

“传统助听器的芯片逻辑是用硬件定义产品,他们追求低功耗。也就是用一颗小的干电池,能维持3-5天的续航。但这导致的结果是算力非常低,有新技术也装不进去。”张健钢透露,直到苹果AirPods耳机诞生,给了他灵感启发,“苹果耳机在芯片上做了非常大胆的创新。它的逻辑是用软件来定义产品,追求算力和功耗的平衡,这样的芯片能给产品带来延展性。”

技术创新方向虽已明确,但摆在音科思眼前的第二个难题是:购买芯片还是自研芯片?“2017年我们去美国芯片公司购买芯片,但是对方不卖给我们,称暂时无货。而且达到产品量产后,一颗芯片的成本高达60美元。这让我们意识到,必须自己去做芯片,才能拥有定价权。”张健钢承认,研发芯片没有捷径,只能通过时间慢慢打磨。幸运的是,张健钢读硕士时的母校香港科技大学有成熟的产业链,当中就有一家专研芯片的上市公司。

技术层面突破 摆脱传统专利

在港科大老师和团队的协作下,耗时3年,研发出采用28nm先进制程工艺的自研芯片,不仅从技术层面上突破了国外传统助听器55nm芯片的专利垄断,还以更低的功耗实现了更高的性能和算力。

随后的2020年10月,音科思第一代“风筝”助听器面世。音科思的自研芯片基于仿脑听觉模型研发的核心算法,通过模拟人脑的生物信号运作机制,给了这款辅听耳机一个能不断学习的仿生大脑,可为中轻度、中度向重度过渡的听损用户提供舒适的聆听体验。同时,“风筝”的降噪效果按行业标准PESQ测试,在不同音量等级下均优于传统高端助听器领域的六大国际品牌。

“麻省理工学院做了一个‘产品闲置率’调研,报告显示,欧美产的、均价2万以上的助听器闲置率是21%。而‘风筝’在香港做了一次测试,产品闲置率是8.7%。但我们的目标是5%,目前还未达到。”张健钢说。