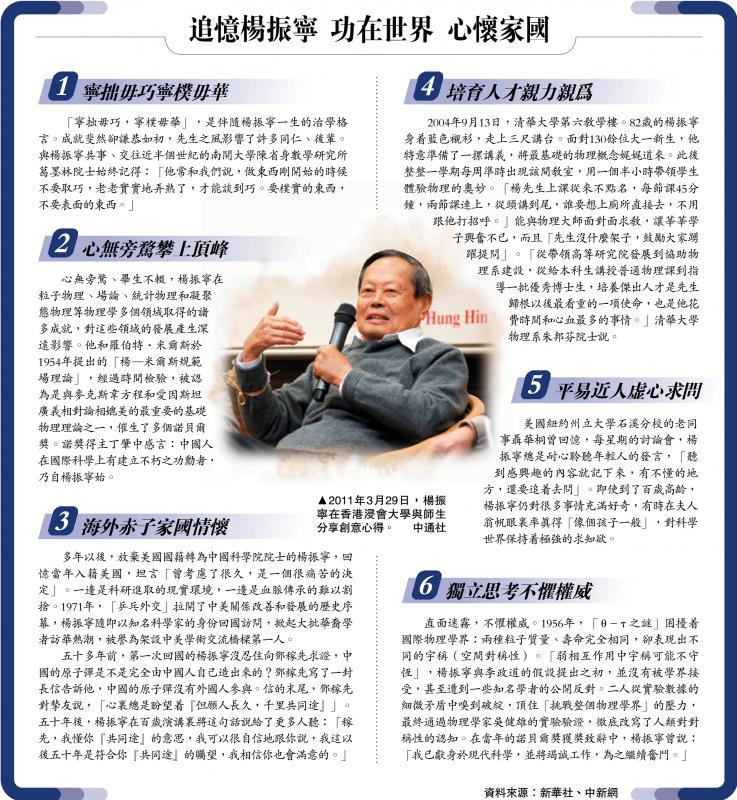

图:2011年3月29日,杨振宁在香港浸会大学与师生分享创意心得。\中通社

1 宁拙毋巧宁樸毋华

“宁拙毋巧,宁樸毋华”,是伴随杨振宁一生的治学格言。成就斐然却谦恭如初,先生之风影响了许多同仁、后辈。与杨振宁共事、交往近半个世纪的南开大学陈省身数学研究所葛墨林院士始终记得:“他常和我们说,做东西刚开始的时候不要取巧,老老实实地弄熟了,才能谈到巧。要朴实的东西,不要表面的东西。”

2 心无旁骛攀上顶峰

心无旁骛、毕生不辍,杨振宁在粒子物理、场论、统计物理和凝聚态物理等物理学多个领域取得的诸多成就,对这些领域的发展产生深远影响。他和罗伯特.米尔斯于1954年提出的“杨—米尔斯规范场理论”,经过时间检验,被认为是与麦克斯韦方程和爱因斯坦广义相对论相媲美的最重要的基础物理理论之一,催生了多个诺贝尔奖。诺奖得主丁肇中感言:中国人在国际科学上有建立不朽之功勳者,乃自杨振宁始。

3 海外赤子家国情怀

多年以后,放弃美国国籍转为中国科学院院士的杨振宁,回忆当年入籍美国,坦言“曾考虑了很久,是一个很痛苦的决定”。一边是科研进取的现实环境,一边是血脉传承的难以割舍。1971年,“乒乓外交”拉开了中美关系改善和发展的历史序幕,杨振宁随即以知名科学家的身份回国访问,掀起大批华裔学者访华热潮,被誉为架设中美学术交流桥梁第一人。

五十多年前,第一次回国的杨振宁没忍住向邓稼先求证,中国的原子弹是不是完全由中国人自己造出来的?邓稼先写了一封长信告诉他,中国的原子弹没有外国人参与。信的末尾,邓稼先对挚友说,“心里总是盼望着‘但愿人长久,千里共同途’”。五十年后,杨振宁在百岁演讲里将这句话说给了更多人听:“稼先,我懂你‘共同途’的意思,我可以很自信地跟你说,我这以后五十年是符合你‘共同途’的瞩望,我相信你也会满意的。”

4 培育人才亲力亲为

2004年9月13日,清华大学第六教学楼。82岁的杨振宁身着蓝色衬衫,走上三尺讲台。面对130余位大一新生,他特意准备了一摞讲义,将最基础的物理概念娓娓道来。此后整整一学期每周准时出现该间教室,用一个半小时带领学生体验物理的奥妙。“杨先生上课从来不点名,每节课45分钟,两节课连上,从头讲到尾,谁要想上厕所直接去,不用跟他打招呼。”能与物理大师面对面求教,让莘莘学子兴奋不已,而且“先生没什么架子,鼓励大家踊跃提问”。“从带领高等研究院发展到协助物理系建设,从给本科生讲授普通物理课到指导一批优秀博士生,培养杰出人才是先生归根以后最看重的一项使命,也是他花费时间和心血最多的事情。”清华大学物理系朱邦芬院士说。

5 平易近人虚心求问

美国纽约州立大学石溪分校的老同事聂华桐曾回忆,每星期的讨论会,杨振宁总是耐心聆听年轻人的发言,“听到感兴趣的内容就记下来,有不懂的地方,还要追着去问”。即使到了百岁高龄,杨振宁仍对很多事情充满好奇,有时在夫人翁帆眼里率真得“像个孩子一般”,对科学世界保持着极强的求知欲。

6 独立思考不惧权威

直面迷雾,不惧权威。1956年,“θ-τ之谜”困扰着国际物理学界:两种粒子质量、寿命完全相同,却表现出不同的宇称(空间对称性)。“弱相互作用中宇称可能不守恒”,杨振宁与李政道的假设提出之初,并没有被学界接受,甚至遭到一些知名学者的公开反对。二人从实验数据的细微矛盾中嗅到破绽,顶住“挑战整个物理学界”的压力,最终通过物理学家吴健雄的实验验证,彻底改写了人类对对称性的认知。在当年的诺贝尔奖获奖致辞中,杨振宁曾说:“我已献身于现代科学,并将竭诚工作,为之继续奋斗。”

资料来源:新华社、中新网