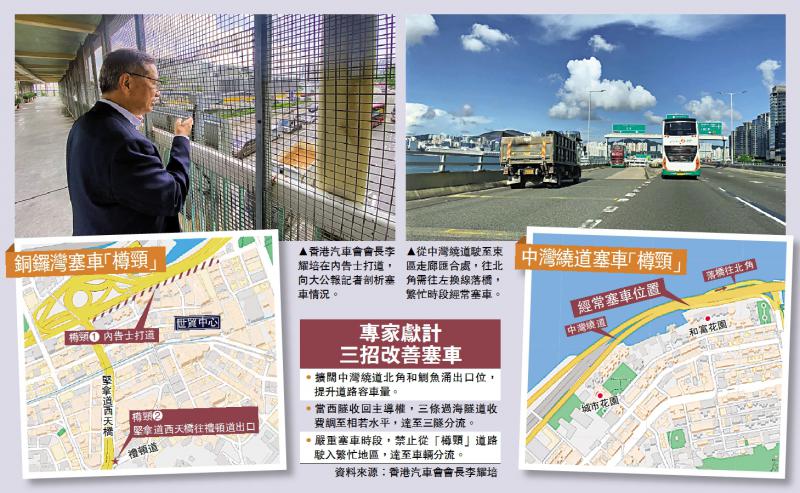

图:香港汽车会会长李耀培在内告士打道,向大公报记者剖析塞车情况。

大塞车是香港驾驶人士的梦魇!《大公报》连日专题探讨,引起广泛关注,有驾驶者批评公路挤塞背后的元凶,是有关部门“思维闭塞”,多年来对改善交通的意见重视不够。

大公报记者近日邀请香港汽车会会长李耀培,驱车到两大“塞爆”黑点:中环及湾仔绕道的“死亡交叉位”,以及内告士打道世贸中心对开的“樽颈位”,实地考察寻找症结,李耀培更提出三招“减塞”建议。/大公报记者 黄浩辉(文) 突发组(图)

《大公报》日前报道中环及湾仔绕道导致塞车的“死亡交叉位”,以及铜锣湾世贸中心对开的内告士打道多年来的塞车“樽颈位”后,引起广大驾驶人士的关注,有司机认为运输署的优化画线治标不治本,无助解决早晚“塞爆”。大公报采访车实地测试,并邀请了李耀培同行,先由西隧过海行经中湾绕道“死亡交叉位”,切左线往北角英皇道;之后再由铜锣湾世贸中心对开的内告士打道上坚拿道西天桥,再前往香港仔隧道,寻找造成挤塞的主因。

中湾绕道出口 倡扩阔助分流

当采访车沿中湾绕道驶至东区走廊汇合处时,发现两边车辆需“交叉”切线(分别往北角及柴湾),李耀培指出,这正是阻塞的症结,加上铜锣湾东行的车辆需切右线往东隧或柴湾,因此在这段“死亡交叉位”,车辆若需左、右切线,导致车速由70km减慢至约30km,才能成功。

李耀培续指,中湾绕道东行,与东廊汇合处的特性是车辆由“中线”出来,前往北角需要往左切线落桥,是快线切入慢线的情况,有一定的危险性。他坦言此路段是“无办法一定塞”,特别在上班日的繁忙时段,以及天雨路滑的情况时,大部分车辆均是驶往北角出口,导致拖慢行驶,倒灌挤塞。

“中湾绕道设计并非设计错误,只是东廊使用了很多年,经中湾绕道东行时,在北角出口会遇上樽颈位”,李耀培提出两个解决方案,一是在绕道出口位,包括北角和鲗鱼涌的出口进行扩阔,提升道路容车量,做好分流;另一个终极解决方法是,当未来收回西隧主导权后,将三条过海隧道收费调至相若水平,达至三隧分流,纾缓挤塞。

另外,大公报记者昨日再度驶至铜锣湾世贸中心对开,沿内告士打道上坚拿道西天桥前往礼顿道,其间有多辆巴士埋站上落客后,有的巴士需要切两条右线入九龙方向,有的更要切三条线出告士打道。除了巴士切线外,其他车辆亦会在东区走廊落斜后选择在九龙方向切左线入跑马地,亦有车辆在九龙方向切两条线入铜锣湾,在左、右切线情况下,加上红隧交通繁忙,导致“樽颈”位严重塞车。

内告士打道繁忙时段 吁禁上桥入礼顿道

同样道理,由于红隧挤塞问题严重,冀望在三隧分流实施后,有效疏导使用红隧的车辆转往西隧和东隧。另外,李耀培建议在工作日的繁忙上班及放工时段,禁止车辆从内告士打道上坚拿道西天桥进入礼顿道,以避免慢车挤塞倒灌。他指出,在未有其他合适的解决方案之前,可尝试相关繁忙时段禁止驶入的措施,达至车辆分流的效果,若尝试过发现方法奏效,亦可套用到其他繁忙塞车路段。