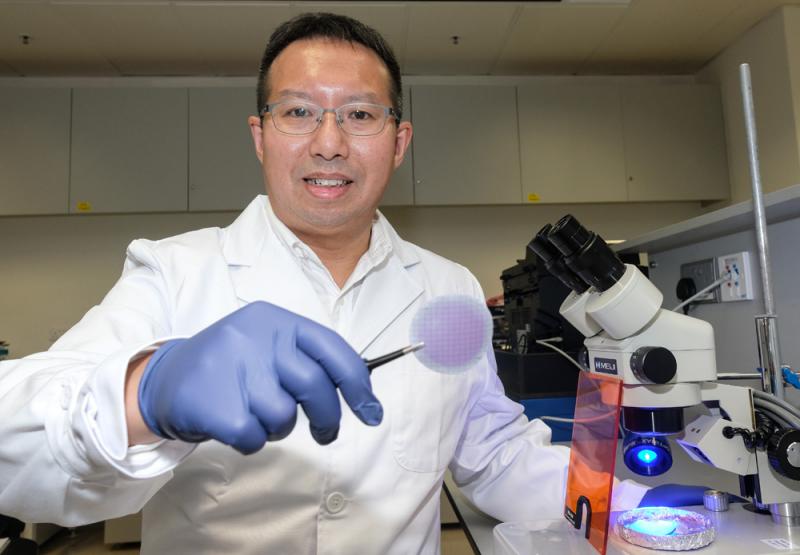

图:香港都会大学科技学院副教授史东甫提醒,这些微塑胶很可能会和肠胃里的食物发生反应,进而拆分成更小的微塑胶被人体吸收。\大公报记者文澔摄

微塑胶(微细胶粒)除了造成海洋污染,还会悄悄渗入我们的饮食中。近年多款胶樽无糖茶标榜“减少脂肪吸收”、“去油解脂”,备受热捧。有正在减肥的人士直言“以茶代水”,每日饮三、四支这类茶饮料,但真的愈饮愈健康吗?

大公报记者把五款茶饮料交托大学做实验测试,结果发现一支500毫升樽装茶饮料,最多含有约75颗微塑胶,最少亦有5颗。检测人员表示,微塑胶会自然排出体外,但也会吸附有害化合物带入人体,累积或会影响健康。目前,本港没有规管食品中微塑胶的法例,食环署回应《大公报》查询时表示,国际机构均没有就微塑胶在食物安全方面订立标准,署方会继续关注国际研究发展。

大公报记者 陈可

微塑胶是指直径或长度少于5毫米的微细胶粒,是造成海洋污染的主要载体,形状各异,肉眼难以看见。随着环境污染日益严重,微塑胶已经渐渐渗入我们的日常饮食中,包括樽装茶饮料。

《大公报》委托香港都会大学科技学院副教授史东甫博士带领的团队,为市面五款无糖茶饮品做微塑胶含量检测。五款产品分别标记为样本一、样本二、样本三、样本四及样本五,主要检测饮品内有没有微塑胶(介乎50微米(μm)至5毫米(mm))。是次检测涉及五款不同品牌,每次测试需要使用1公升茶饮料。为提高检测精确度,每款饮料重复测试三次,即每款茶饮样本各6支,即合共测试30支500毫升饮品样本。

每公升最多验出37粒

检测结果发现,每款樽装茶饮料样本都含有一定数量的微塑胶,当中样本四样本微塑胶平均含量最高,每公升平均发现40颗微塑胶,而该产品几支样本的微塑胶含量差异亦最大,重复测试中最多检测出75颗、最少5颗。其余四款茶饮品样本的微塑胶含量平均在18至27颗之间,当中样本一和样本二样本的含量差异比其余两款大,其中每公升样本二样本最多检测出37颗、最少17颗。

对于在樽装茶饮料检测中发现微塑胶,史教授估计主要原因有两个,一是制作过程中受到原材料或生产线污染;二是塑料瓶于储存过程中因碰撞、搅拌或紫外线照射等,分解出微塑胶,“同款饮品样本测出微塑胶数量差异较大,很可能因为生产批次不同。”

或拆成更细被人体吸收

史教授表示,是次测试中发现的微塑胶,于染色后能透过显微镜用肉眼侦测,其体积相对较大,一般不会被肠胃吸收,进食后最终会被排出体外。但他同时提醒,这些微塑胶很可能会和肠胃里其他食物产生反应,从而被拆分成更小的微塑胶,“如果被拆成更细,就会被人体吸收”。史教授续说,样本中可能存在更多肉眼未能侦测、少于1微米的微塑胶,这些微塑胶体积细小,有可能经肠胃吸收。

另外,史教授坦言,塑胶物料多属于非亲水性聚合物,故能吸附并累积环境中一些有害化合物,如可能引致癌症的多环芳香族碳氢化合物(PAHs)等。他解释,PAHs不溶于水,容易黏在微塑胶上面,且对人体有害,能致癌。他指出,最常见的PAHs来源于烧烤,食物被烧焦的地方多含有PAHs,“PAHs主要透过燃烧石油产品或有机化合物,可经由空气或生产过程吸附于产品中的微塑胶表面。消费者如饮用受污染的微塑胶,会增加健康风险。”由于现时本港没有相关法例规管食品中的微塑胶,史教授希望政府推动立法规管,进一步保障市民健康。

《大公报》就微塑胶事宜向食物环境卫生署查询,食环署回复表示,国际权威研究报告显示,食用受微塑胶污染的水产品所摄入的污染物分量甚微,不会影响健康。食环署又指出,“国际机构如食品法典委员会、欧洲食物安全局、美国食物及药物管理局等,均未有就微塑胶在食物安全方面订立标准。科学界会进一步研究食品中微塑胶的潜在健康风险。食物安全中心会继续关注国际间就微塑胶课题的最新发展。”