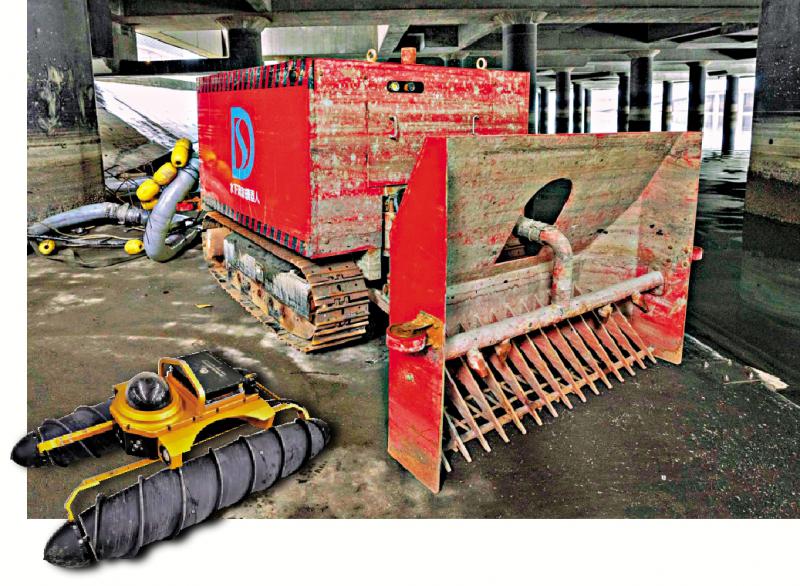

图:渠务署引进新科技,包括河道清淤机械人“深水清”(上图)和管网检测机械人“声探”(左下图),协助维修保养和清理淤泥。

踏入雨季,为及时清渠,渠务署河道机械人“深水清”和“声探”出更,负责清淤塞和检测,再以新科技分析水浸风险,提高防洪能力。

为应对极端天气,署方在各区设立超过一百个水文站,并在约一百九十个防洪要点安装传感器,24小时实时收集全港各主要河流和水道的水位、雨量或潮汐等数据。今年起当局更在多个主要进水口安装闭路电视系统,实时监察进水口情况。\大公报记者 梁淑贞

发展局局长黄伟纶昨发表“局长随笔”,介绍渠务署应对雨季的防洪工作。渠务署土地排水部工程师麦兆伟表示,传感器24小时实时收集全港各主要河流和水道的水位、雨量或潮汐等数据,以及闭路电视系统实时监察进水口情况,令工作人员可以全面掌握实况,预早及迅速分析各个位置的水浸风险,以便及早安排队伍出动,以及协调其他部门迅速采取应变措施。有关数据亦有助长远规划防洪措施。

每年挖出沙石淤泥500吨

渠务署管理的防洪设施,包括超过2400公里的地下雨水渠管、超过360公里的人工河道、4个总容量超过18万立方米(相等于72个标准游泳池)的地下蓄洪池,以及4条总长约21公里的雨水排放隧道。

渠务署香港及离岛渠务部工程师刘耀文表示,雨水排放隧道及地下蓄洪池的清淤及保养维修工作甚具挑战,需要与时间竞赛,为雨季做好准备。为免妨碍设施在雨季运作,会安排于每年旱季(即11月至来年3月)进行工作,但近年受气候变化影响,11月时也有大雨,也会早于2月出现强降雨,因此只有2至3个月时间完成工作。每年需清理4条雨水排放隧道及4个蓄洪池的沙石、淤泥多达500吨,相等于大约34辆双层巴士的重量。

踏入4月至10月雨季,渠务署会实施“及时清渠”安排,并在预测大雨来临前调配人手巡查全港约200个容易受垃圾或枯叶等阻塞的位置,如发现渠道淤塞即安排清理。本月中天文台先后发出黄色及红色暴雨警告信号,渠务署署长彭雅妮视察多个防洪设施,并到访24小时运作的“紧急事故控制中心”,听取部门协调及应对雨季期间及不稳定天气的工作。