环境保护署昨日正式推出中央环境数据库,以支援优化《环境影响评估条例》的程序。数据库网罗与环境和生态相关数据,并提供工具,作初步环境分析和噪音模拟,以助项目倡议人和顾问在研究初期比较不同项目设计方案,从而辨别对环境影响最小和最有利的设计。

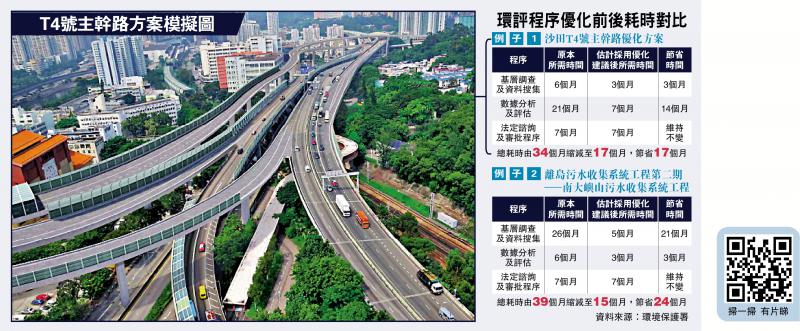

环保署形容中央数据库是最有效压缩环评时间的一招,有助把环评程序所需的时间由原来的36至48个月缩短一半至18至24个月。 大公报记者 邵颖

环保署早前就优化《环境影响评估条例》提出四大建议,包括建立中央数据库、更新《条例》内的指定工程项目清单、更新技术评估要求,及善用直接申请环境许可证的途径。其中中央数据库利用智慧科技及数据系统支援整个环评程序,环境保护署副署长徐浩光形容是最有效可压缩环评时间的一招,料节省的时间中,三分二均得益于数据库。

提供珍稀动物概况

普通市民与专业人士均可受惠数据库。环保署举例,项目顾问公司可通过数据库中的环境分析工具,比较两条道路不同走线下,受影响人口及物种等,得到初步报告,但环保署强调,相关初步报告不可取代环评;数据库中亦设兼容建筑信息模型,以虚拟实景比较工程项目之前及之后的景观变化;数据库还包括珍稀动物的分布情况数据,对进行生态评估有很大帮助。

数据库亦有助大幅节省查找环评报告、数据的时间。环保署首席环境保护主任(市区评估)张展华说,过去如果要做环境评估报告,需要相关人士自行于环保署网站搜索相关资料,现在通过将过往的2、300份环评报告全部放在数据库,使用者直接点击相应的项目,就会自动页面跳转至相关页面,查看相关报告;如果使用者专门想找一些关于铁路、填海相关的项目,亦可在系统通过设置选项进行筛选。

更新技术评估要求

对于有人质疑优化环评只是压缩时间,徐浩光表示,优化建议亦有更新技术备忘录的评估要求,其中生态调查时间由以往4至9个月延长至6至12个月,亦规定调查进行的方法及频密程度等,强调不会影响环评报告质素。

中央数据库由环保署开发,研发耗时约一年,成本约300万元;采用地理信息资讯及绘图系统平台,网罗包括环评报告中与各种环境和生态相关的基线调查数据;环评研究所需的空气质素、水质、水文及交通噪音的建模工具,及对未来数十年的模拟基线资料,亦会逐步在数据库提供,以提高相关影响评估的准确性和一致性。