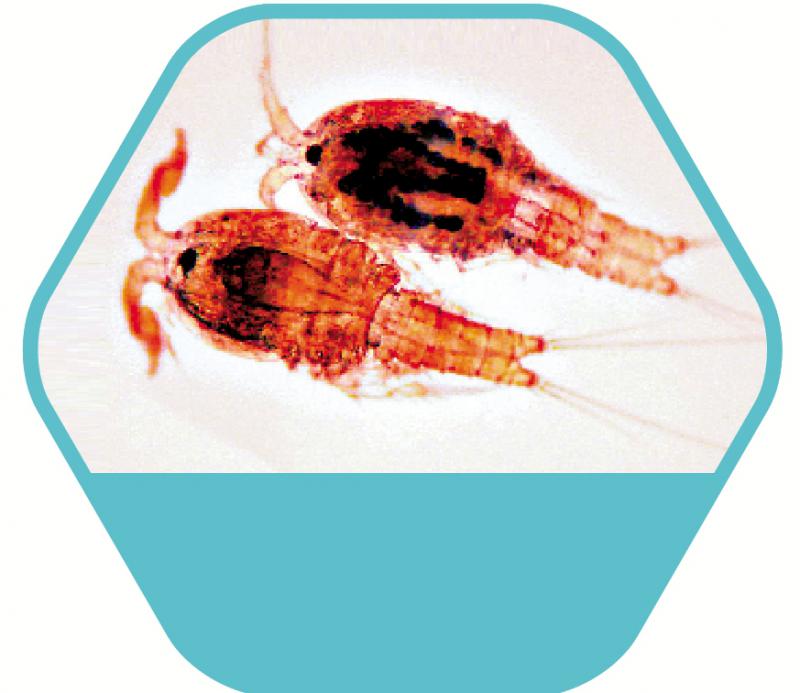

图:虎斑猛水蚤在微塑胶影响下繁殖大幅减少。

疫情下,口罩、防护衣等一次性塑料用品的大量使用,导致微塑胶问题愈加严重。香港城市大学一项研究发现,不当弃置外科口罩会引致严重的微塑胶污染,每年受严重污染的海水量可能超过54800个奥林匹克标准泳池。

城大能源及环境学系(SEE)助理教授兼海洋污染国家重点实验室(SKLMP)成员何宇鹤博士接受《大公报》专访时表示,研究还发现外科口罩释放的微塑胶会影响海洋生物的繁殖,例如令到虎斑猛水蚤的繁育能力下降22%。

口罩经海浪拍打脱胶粒

何宇鹤博士团队把全新的外科口罩浸在含盐量为30%的海水中,然后放置于摇床仪器中,以每分锺转200圈的速度摇匀,以模拟自然环境里海浪拍打的情形。在第九天后再把口罩拿出来,研究团队通过电子显微镜发现,三层口罩的最外层和中间一层的纤维表面脱落了许多颗粒。“这只是模拟了海浪,但其实它的影响在自然环境中会更严重。”何宇鹤举例,如果口罩被弃在海滩上,会有沙子磨损,有学界的实验证明把口罩和沙子放在一起磨,其磨损会更严重;而把口罩放在紫外灯下晒,模拟太阳的暴晒过程发现磨损情况也会更严重。

在模拟海水拍打的是次实验中,团队发现释放出的最小微塑胶其直径小于十微米,大约占所有释出微塑胶的33%,直径大于50微米的微塑胶占约25%。“理论上,塑胶粒越细的话,它就越容易进入生物体内,危害也越严重。”何博士说。

团队预计疫情首年,亦即2020年全年,全球约有15.6亿个外科口罩被不当丢弃,最后进入海洋;据本研究估算,这将造成至少1370万亿微塑胶进入海洋,相当于每天释放3960亿微塑胶。

一连串食物链均受影响

在研究微塑胶对海洋生物的影响方面,何博士团队把摇床仪器内的微塑胶、海水混合物样本抽出,分为不含微塑胶、含1ml微塑胶、含10ml微塑胶和含100ml微塑胶的四个实验组,再把新孵出来的虎斑猛水蚤分别放在四个实验组样本中,设定好接近海洋自然环境的统一环境参数,观察虎斑猛水蚤的生长和繁殖情况。结果发现,微塑胶含量越高的海水中,这种生物每胎产的后代数量越少,胎与胎之间间隔的时间越长。

团队通过荧光显微镜竟发现,微塑胶会卡在虎斑猛水蚤的小肠中,久而久之其体内便没有多余的空间去容纳真正的食物,随之其营养、代谢皆受影响。“它没有营养供给下一代,所以它的产卵也少。”何博士说,研究发现这些微塑胶令虎斑猛水蚤的繁育能力下降最多达22%,这意味着在其之后的食物链都将受影响。“产卵少,相当于后面的动物只能吃到更少的粮食了。”

城大团队的是项研究已于学术期刊《环境科学与技术通讯》上发表。论文的第一作者是SEE及SKLMP博士生孙嘉绩、通讯作者是何博士。其他合作者包括化学系讲座教授兼SKLMP主任梁美仪教授、SEE及SKLMP理学硕士生杨释疑、SKLMP博士后周广杰博士、SKLMP前博士后张凯博士、SEE及SKLMP博士生陆一淳、SEE及SKLMP博士后靳倩倩博士以及SKLMP前主任林群声教授。